水腦症會好嗎?嬰兒與老人症狀差異、壽命、治療

諮詢專家:陳旭照醫師/馬偕紀念醫院

責任編輯:廖冠竣、陳盈竹、簡睿晞

設計:林盟凱、殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

水腦症是失智、帕金森氏症嗎?

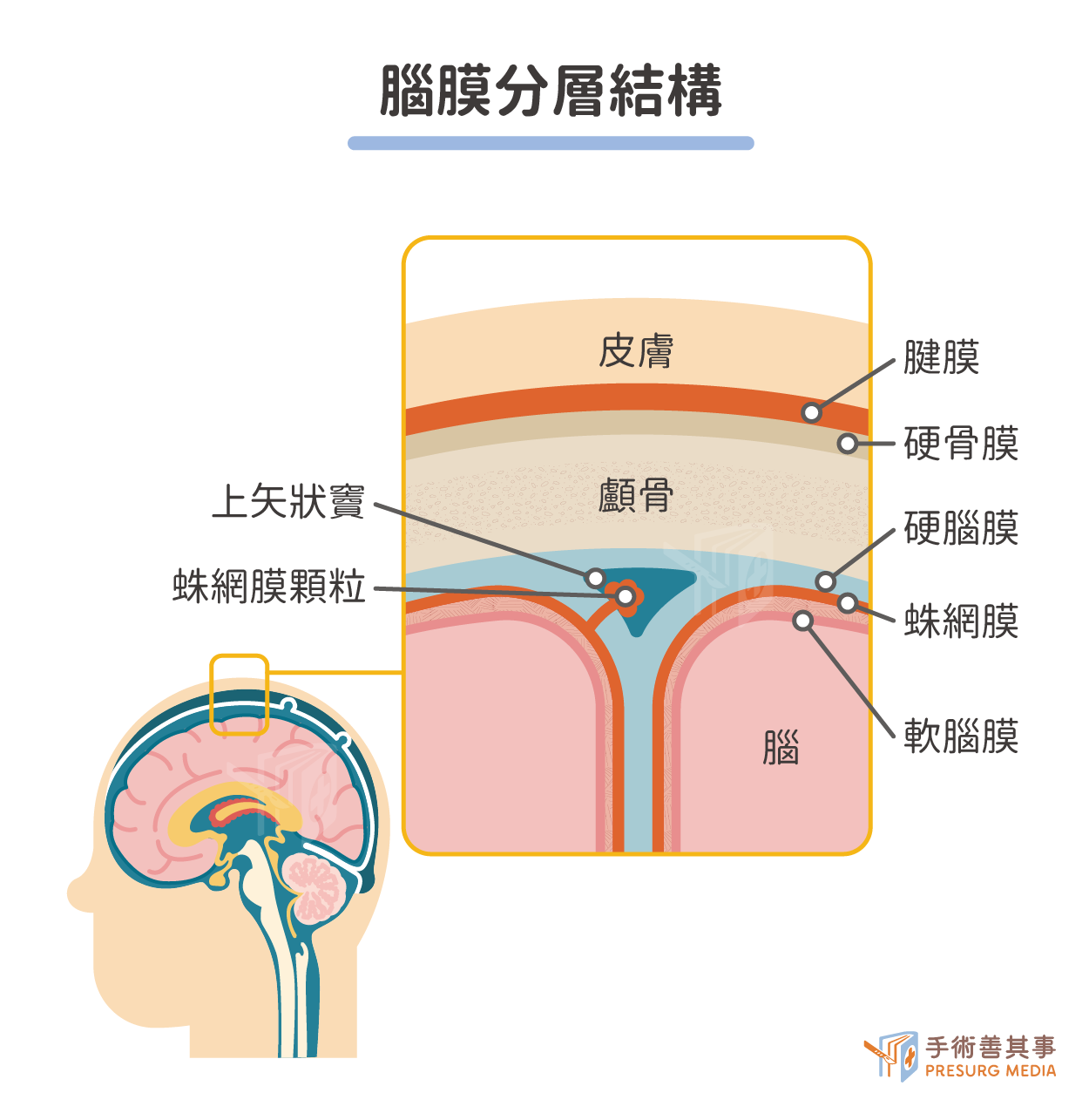

- 保護作用:如同一個水床,緩衝外力撞擊,保護脆弱的大腦與脊髓。

- 運送養分:負責運送營養物質,供給腦部組織所需。

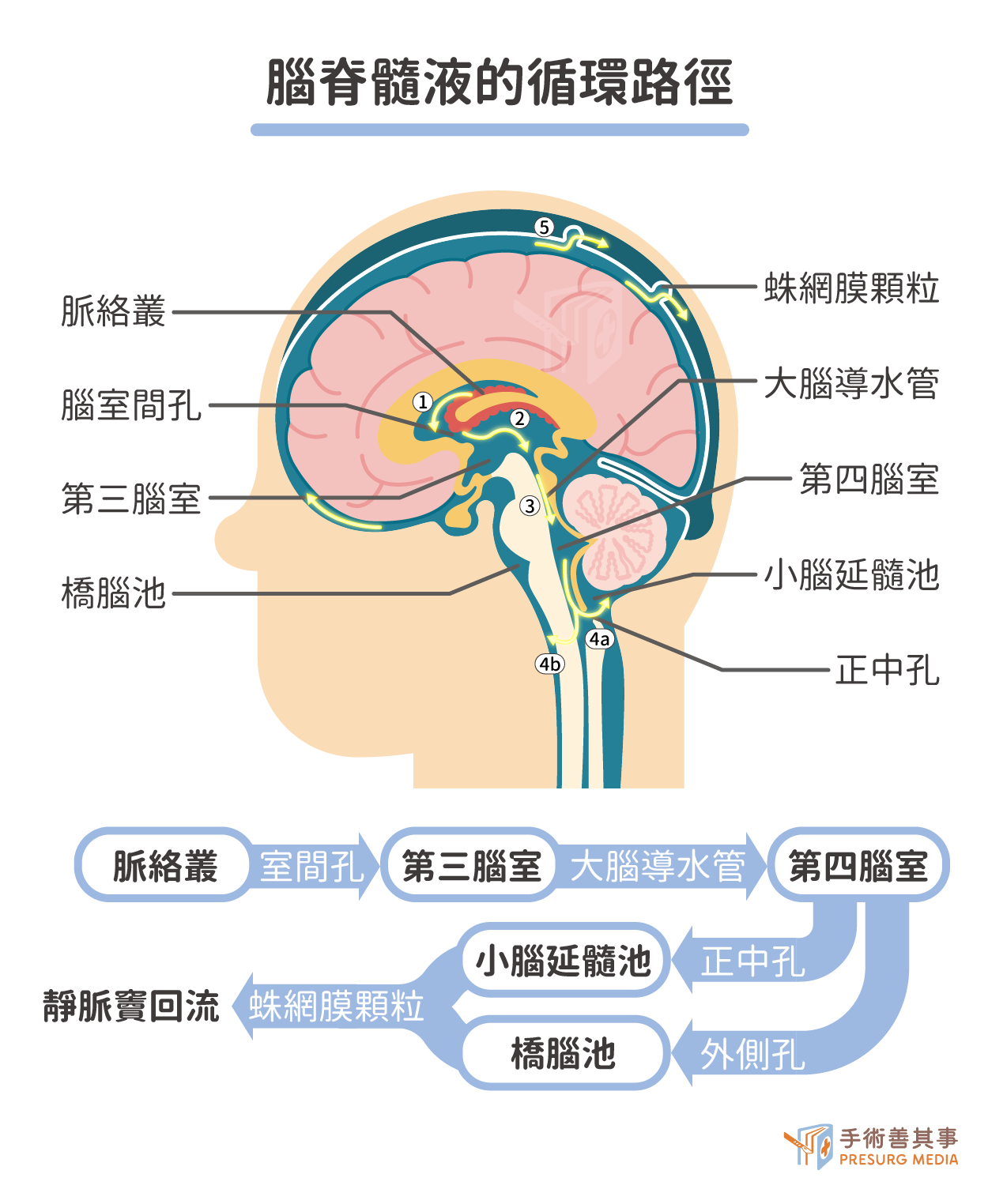

腦脊髓液的循環路徑

腦脊髓液的循環是一個精密的單向過程:

- 在腦內的「脈絡叢」中製造產生腦脊髓液。一個成年人每天的製造量約為500毫升。

- 製造完成後,會先經過「腦室間孔」流至「第三腦室」。

- 再沿著「塞爾維氏大腦導水管」來到「第四腦室」。

- 接著分成兩股,分別從「正中孔」及兩個「外側孔」流出。

- 最後,流到脊髓與大腦的外部空間。部分腦脊髓液會被人體重新吸收,維持平衡。

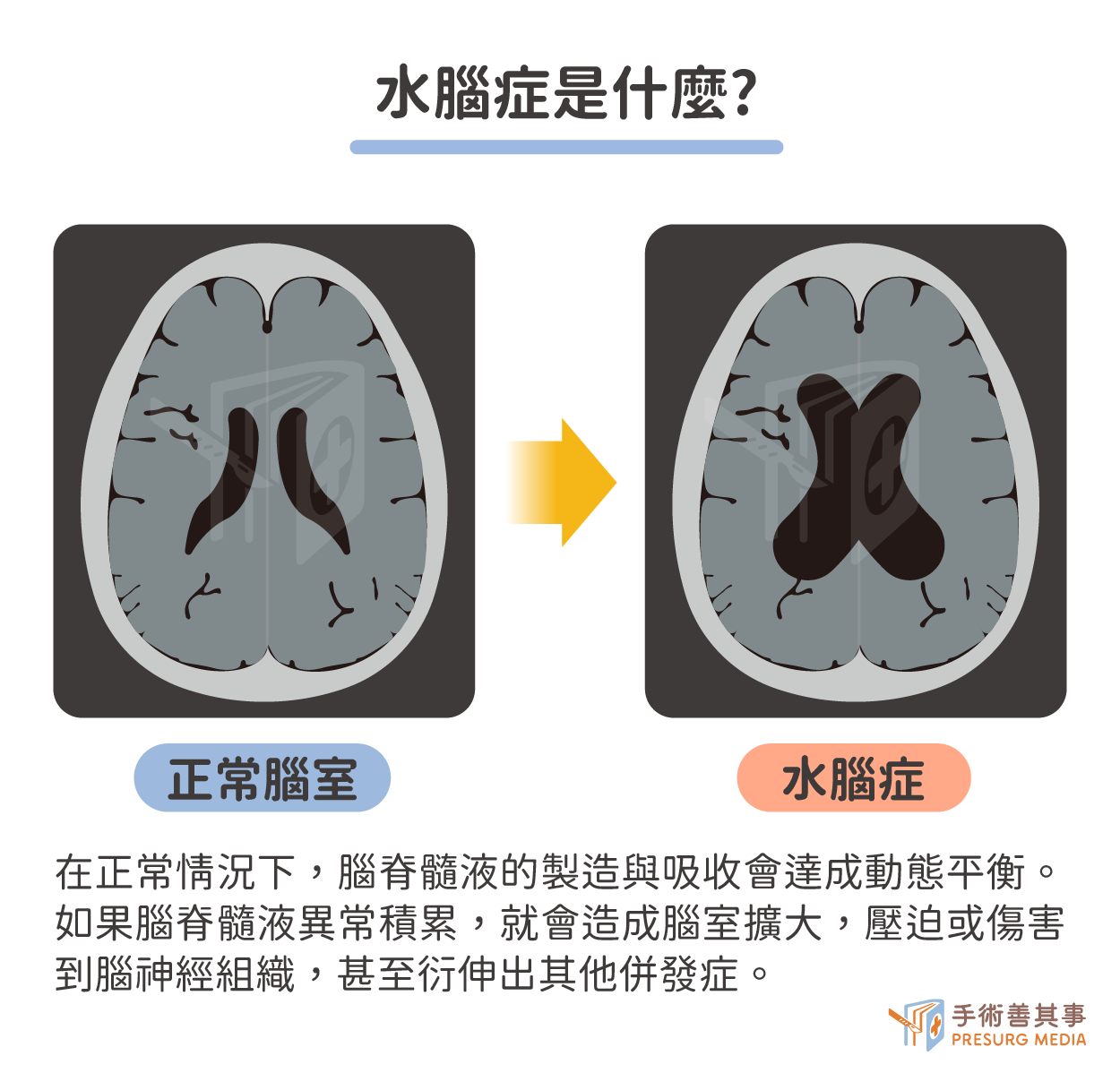

在正常情況下,腦脊髓液的製造與吸收會達成動態平衡。如果這個平衡被破壞,導致腦脊髓液在腦部異常積累,就會造成腦室擴大、壓迫或傷害到周圍的腦神經組織。這種腦脊髓液不正常積聚,進而壓迫腦部的狀況,就稱為「水腦症」,並可能因此衍生出其他的併發症。

水腦症的種類有哪些?

水腦症依腦脊髓液流通的狀態可分為:

- 阻塞型水腦症:腦脊髓液的循環通道被「堵住了」,導致腦脊髓液積聚。常見的原因包括腦出血、腦瘤、先天性大腦導水管狹窄等。

- 交通型水腦症: 腦脊髓液的循環通道本身是通暢的,但「製造過多或吸收太慢」,導致腦脊髓液積聚。常見的原因包括腦瘤、腦出血、腦感染、老年化等。

常壓性水腦症 (NPH) 是什麼?

常壓性水腦症是交通性水腦症的一種,而且是最典型、最常被討論的慢性形式。其根本原因是腦脊髓液的吸收功能退化,導致液體緩慢積聚於腦部。雖然名為「常壓」,但顱內壓力仍會間歇性升高。

既然常壓性水腦症 (NPH) 的根本原因也是「吸收不良」,那為什麼要給它一個特別的名字,並獨立出來討論呢?因為它在發病過程、臨床症狀、好發族群及壓力表現上,都具有非常獨特的樣貌,使其成為一個特定的疾病亞型。

發病過程:緩慢且慢性

NPH的吸收功能是逐漸地、緩慢地退化,而不是突然失靈。腦脊髓液是經過數月甚至數年才慢慢累積,腦室也是緩慢地被撐大。這與腦膜炎後引發的急性交通性水腦症(症狀在數天內就出現)截然不同。

壓力特性:看似「常壓」

正是因為病程緩慢,大腦有部分時間去適應這種擴張。因此,顱內壓力並非持續處於高壓狀態,而是長期輕微升高或間歇性升高。導致在某個時間點進行單次腰椎穿刺測量壓力時,數值很可能落在「正常範圍」內,這也是「常壓性」這個名稱的由來。

好發族群:主要是年長者

NPH幾乎專門發生在60歲以上的長者身上。其原因常常不明,推測與年齡增長導致的腦部自然退化有關。這與其他原因(如感染)所造成的交通性水腦症可以在任何年齡發生,有著明顯區別。

典型三症狀

NPH會造成非常典型的三大臨床症狀,這也是診斷它的重要依據:

- 步態不穩 :最早出現。走路步伐變小、腳抬不高、步態笨拙、轉身困難。

- 認知功能障礙:類似失智。反應變慢、記憶力差、注意力不集中。

- 尿失禁:最晚出現。從頻尿、急尿到完全失禁。

由於症狀類似失智症或帕金森氏症,常被忽略。但與之不同的是,常壓性水腦症有機會透過引流手術獲得顯著改善,因此被稱為「可逆的失智症」,早期診斷至關重要。

有關失智症的醫療資訊,

你可以延伸閱讀:失智症能預防嗎?了解失智症原因與預防新趨勢:腦年齡檢測

水腦症有什麼症狀?兒童與成人的症狀差異

水腦症的症狀會因患者的年齡以及病程發展速度(急性或慢性)而有顯著差異。

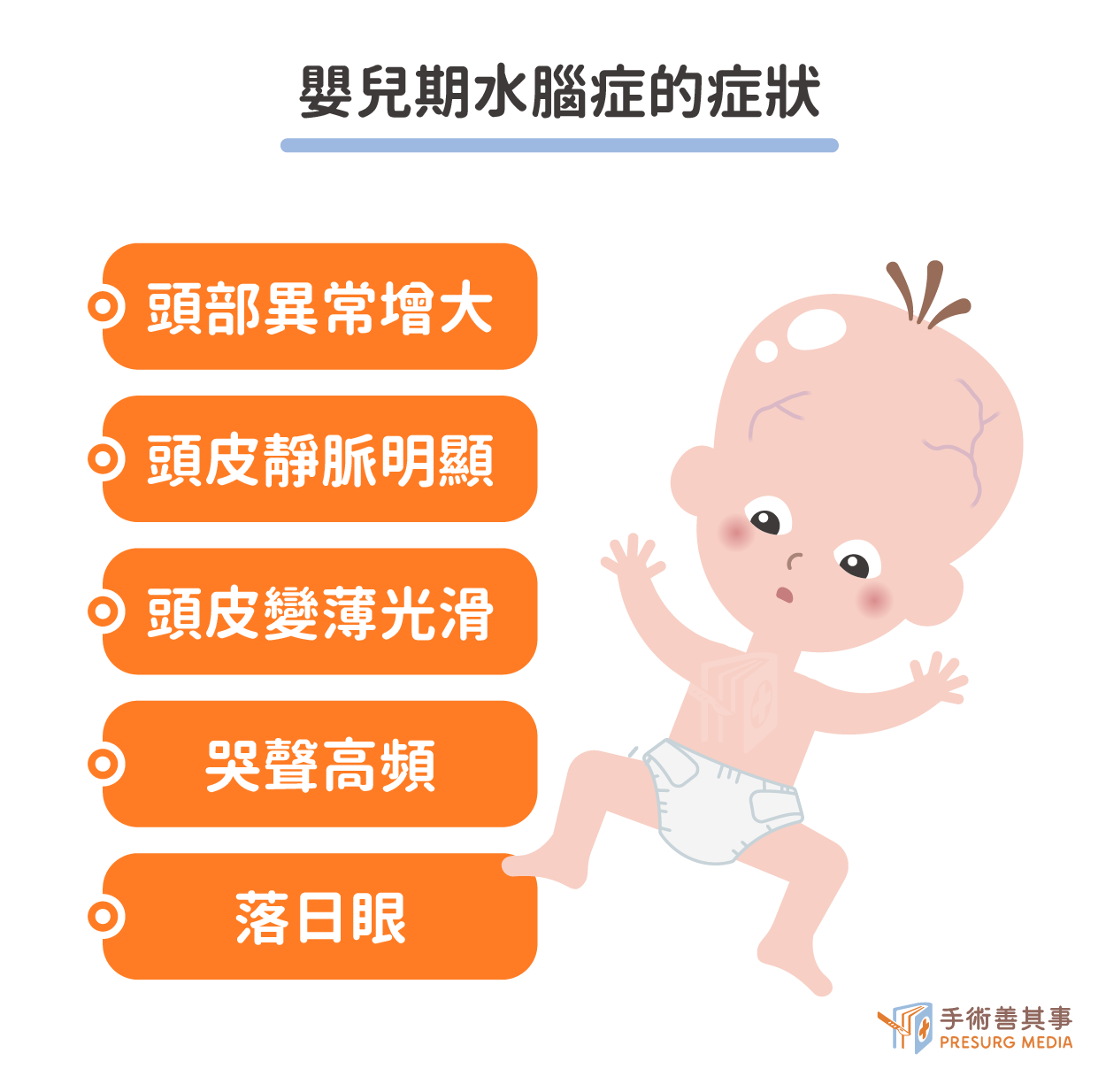

嬰兒期水腦症

此時期的症狀通常發展迅速且較為明顯,主要與頭骨尚未閉合有關:- 頭部異常增大:最常見的症狀之一。由於腦脊髓液積聚,導致大腦膨脹,頭圍會明顯大於同齡嬰兒。

- 前囟門膨出:前囟門是嬰兒頭頂兩塊顱骨未閉合的部位。在正常情況下,前囟門會隨著嬰兒的成長逐漸閉合。如果水腦症發展迅速,前囟門會凸出甚至隆起。

- 顱骨縫線分離:顱骨縫線是連接顱骨各塊骨骼的接縫。在嬰兒期,顱骨縫線尚未完全閉合。如果水腦症導致顱內壓升高,顱骨縫線可能會分離。

- 頭皮靜脈變明顯:由於顱內壓升高,頭皮靜脈會變得更加明顯。

- 頭皮變薄而光滑:由於頭皮下組織受到壓迫,頭皮會變得變薄而光滑。

- 哭聲高頻:因顱內壓升高,嬰兒的哭聲可能會變得尖銳、高頻。

- 落日眼:在嚴重的水腦症病例中,嬰兒的眼睛可能會向下轉,露出上方過多的白色鞏膜,稱為落日眼。

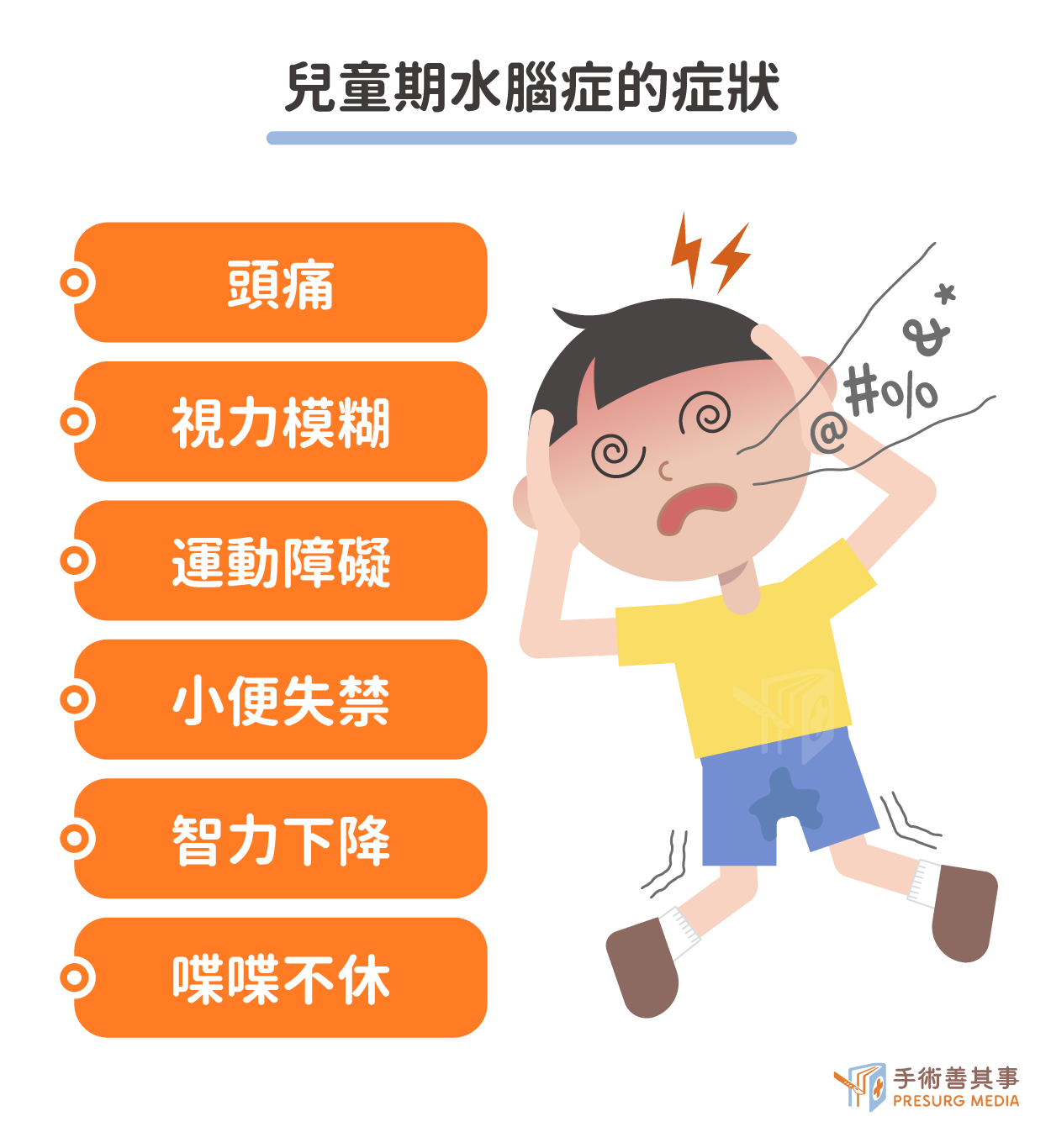

兒童期水腦症

相較於嬰兒,兒童的頭骨已較為固定,因此症狀表現不同且可能較為隱匿:

- 頭痛:兒童期水腦症最常見的症狀之一。頭痛通常為脹痛或鈍痛,可伴有噁心、嘔吐。

- 視力模糊:由於顱內壓升高,視乳頭水腫,可導致視力模糊、複視甚至失明。

- 運動障礙:如肢體僵直、運動失調等運動障礙。

- 小便失禁:顱內壓壓升高影響膀胱功能,導致小便失禁。

- 智力下降:影響大腦發育,導致學習能力或智力下降。

- 喋喋不休:一些水腦症患者可能會出現喋喋不休的症狀。

成人與年長者的水腦症

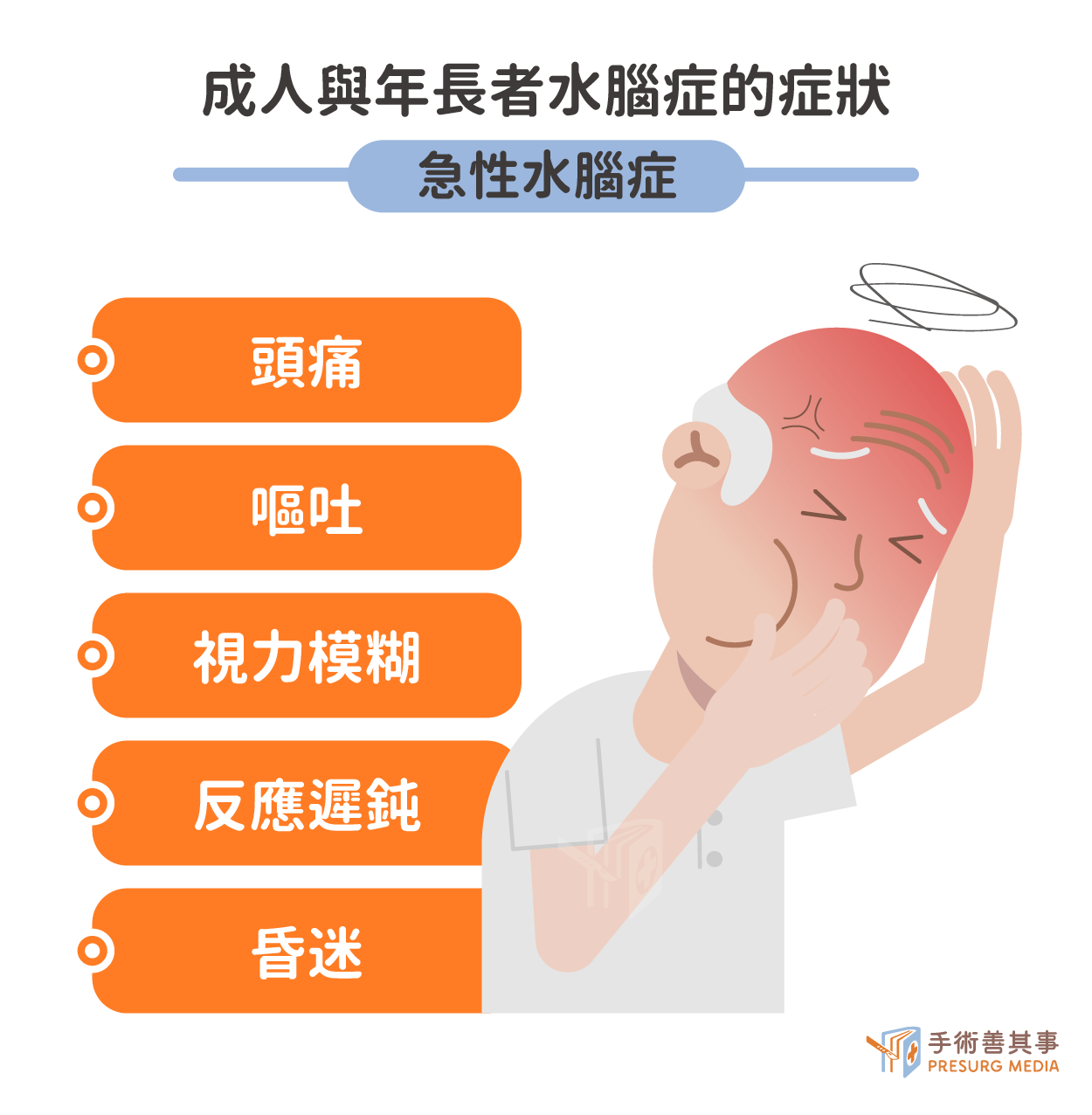

此階段的症狀,可依發病速度分為急性和慢性兩種表現:

- 頭痛:通常為劇烈頭痛,伴有噁心、嘔吐。

- 嘔吐:通常為噴射狀嘔吐。

- 視力模糊:由於腦脊髓液積聚壓迫視神經,可能會導致視力模糊、複視甚至失明。

- 反應遲鈍:隨著顱內壓升高,患者可能會出現反應遲鈍、嗜睡、意識模糊等症狀。

- 昏迷:在嚴重的情況下,患者可能會陷入昏迷。

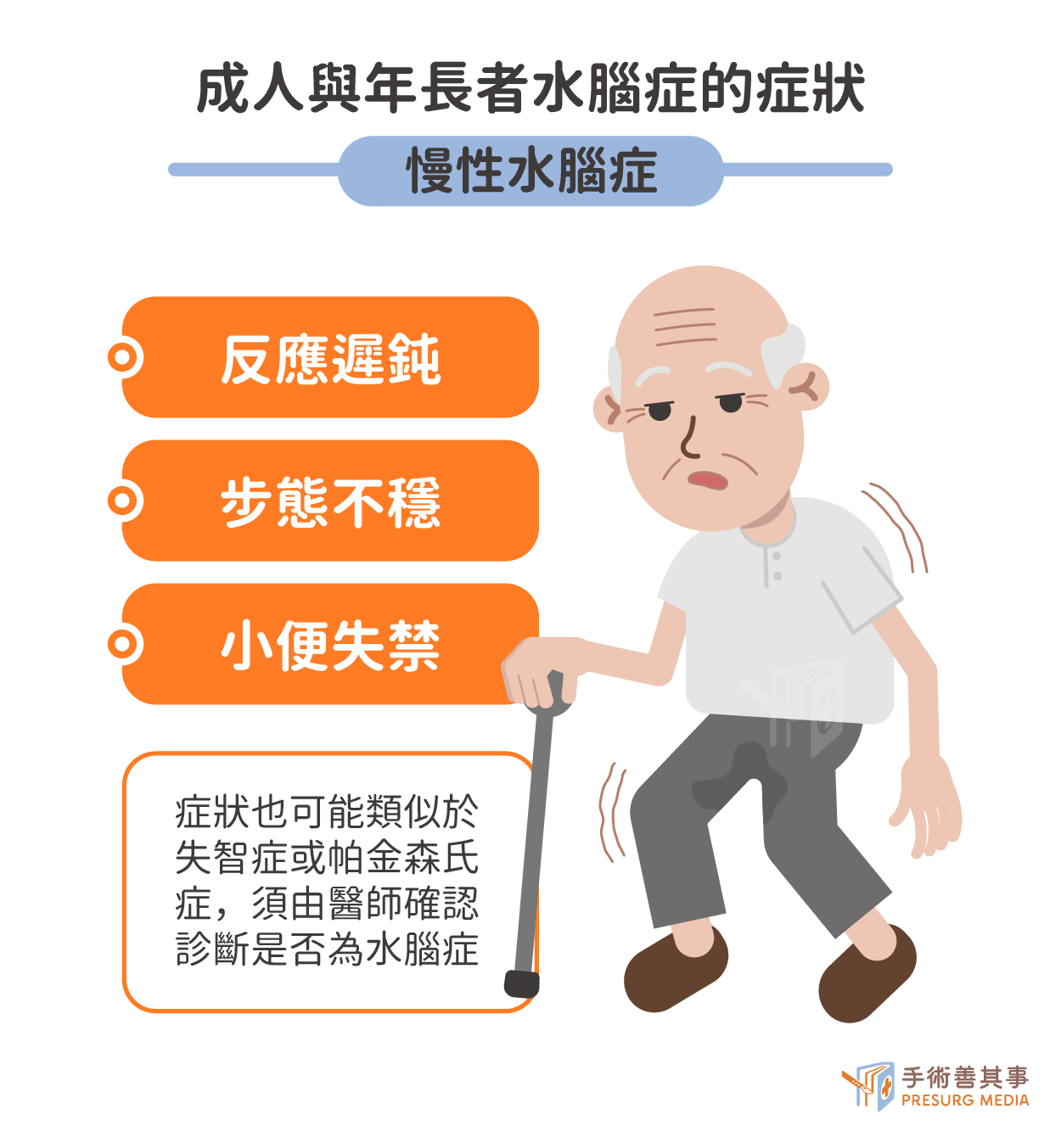

慢性水腦症發展緩慢,症狀通常較為輕微,包括:

- 反應遲鈍:這是最常見的症狀,表現為記憶力減退、注意力不集中、學習能力下降等。

- 步態不穩:由於腦脊髓液積聚壓迫小腦,可能會導致步態不穩、平衡障礙。

- 小便失禁:隨著病情進展,患者可能會出現小便失禁。

- 慢性水腦症的症狀,特別是反應遲鈍與步態不穩,常被誤認為是失智症或帕金森氏症。因此,若家中長輩出現相關症狀,尋求醫師的專業診斷至關重要。

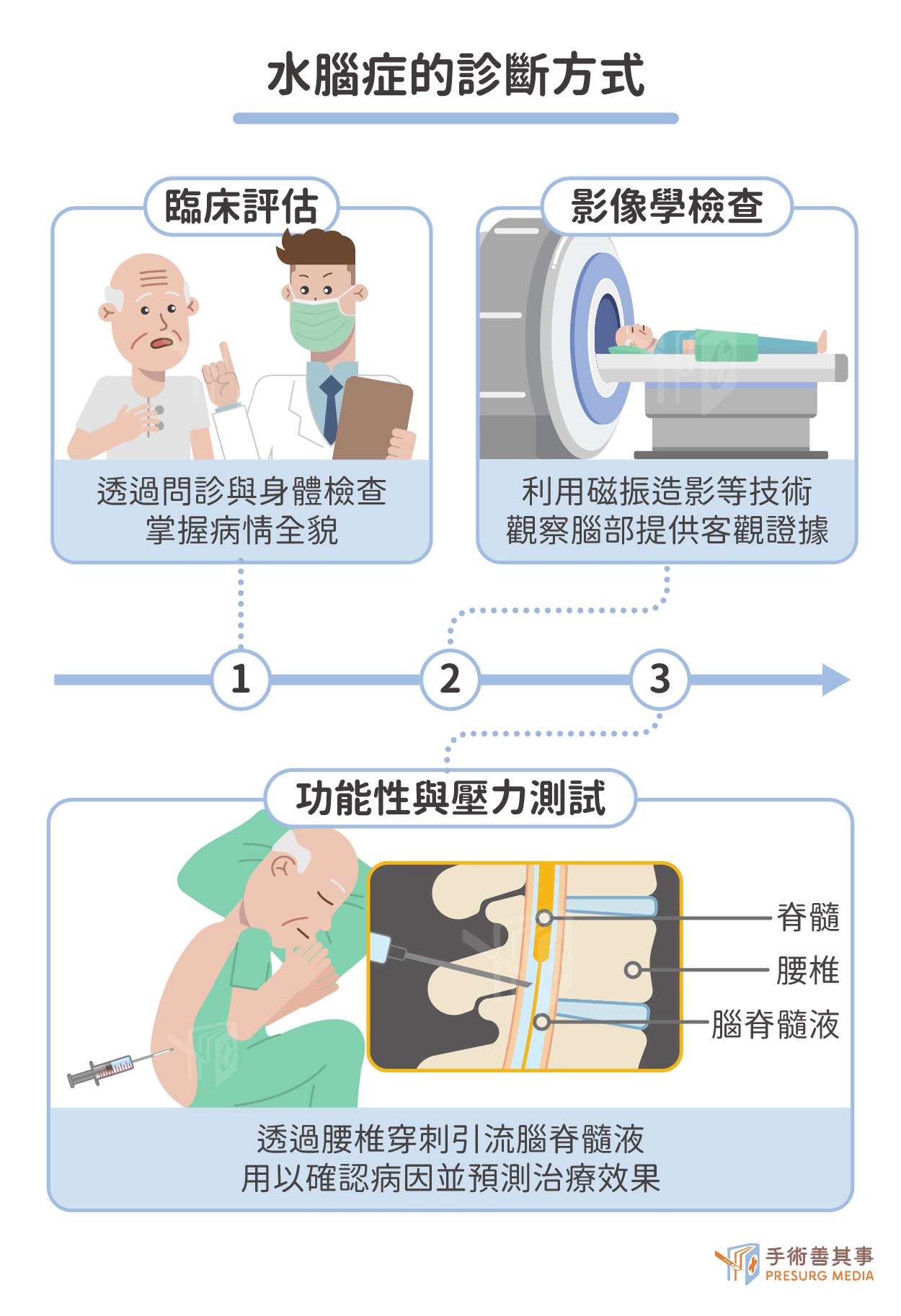

水腦症的診斷方式

醫師診斷水腦症,通常會依循以下三個步驟,從初步評估到精準診斷。

臨床評估 – 找出線索

透過問診與身體檢查,掌握病情全貌。- 問診:了解頭痛、步態不穩、記憶力差等症狀的發生時間與惡化速度。確認是否有腦部外傷、中風、感染或腫瘤等過去病史。

- 理學檢查:

- 成人/長者:評估步態、平衡感、認知功能及神經反射。

- 嬰兒:測量頭圍,並觸診頭頂前囟門是否緊繃或膨出。

影像學檢查 – 看見證據

利用影像技術直接觀察腦部結構,提供客觀證據。

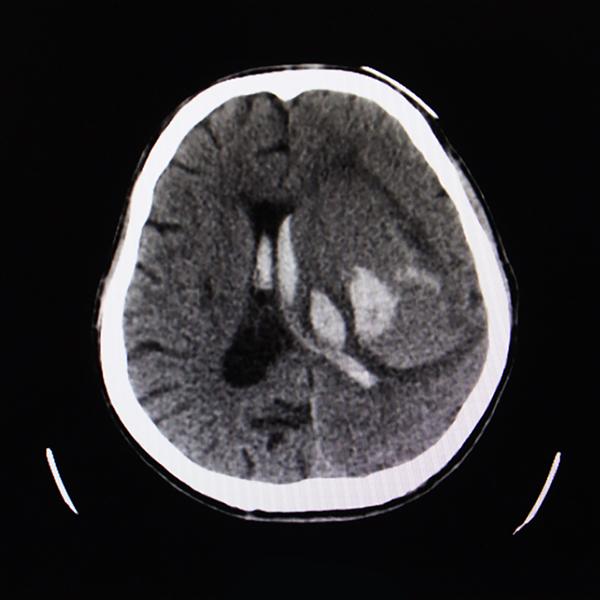

- 電腦斷層 (CT):作為快速、第一線的檢查,能立即顯示腦室是否擴大及有無急性出血。

- 磁振造影 (MRI):作為診斷的黃金標準,能提供最詳盡的腦部影像,幫助找出水腦症的根本原因。

- 腦部超音波:專門用於前囟門未關閉的嬰兒,可安全、無輻射地監測腦室大小變化。

功能性與壓力測試– 確認病因與療效

進一步的測試,用以確認病因並預測治療效果。

- 腰椎穿刺 (Lumbar Puncture):直接測量腦脊髓液壓力,確認顱內壓力是否升高。並分析腦脊髓液樣本,檢查是否有感染或出血跡象。

- 腦脊髓液放液測試 (CSF Tap Test):這是診斷常壓性水腦症(NPH)並預測手術效果的關鍵測試。透過腰椎穿刺引流出30-50毫升的腦脊髓液後,評估患者的步態或認知功能是否在短期內有明顯改善。若有改善,則代表手術治療的效果將會很好。

水腦症藥物治療、引流手術介紹:風險、費用差異

- 藥物治療:藥物治療對於水腦症的效果通常不佳,主要用於特定情況下暫時降低顱內壓力,或處理水腦症引發的癲癇等症狀。對於絕大多數有症狀的水腦症患者而言,手術是目前最主要的治療方式。

- 手術治療:目標是改善腦脊髓液的產生和吸收,讓它能夠正常流動,最常見的治療方法是植入引流系統。引流系統就像一根吸管,可以將多餘的腦脊髓液引導到身體其他部位,例如心房或腹腔,在那裡它可以被吸收。

在手術之前,醫生會先放置一根暫時性的引流管,以觀察顱內壓的變化。如果暫時性引流管可以有效降低顱內壓,那麼就不需要進行永久性引流手術。但是,如果暫時性引流管無法有效控制水腦症,則需要進行永久性引流手術。

暫時性引流管手術

| 暫時性腦室外引流管 | 長隧道腦室外引流管 | |

|---|---|---|

| 放置位置 | 腦的偏後方或兩側的側腦室 | 側腦室,經皮下隧道引至腹腔 |

| 放置天數 | 約 7-10 天 | 約 30 天 |

| 引流管拉出位置 | 經頭皮外接 | 經鎖骨下或腹部外接 |

| 優勢 | 手術簡單、創傷小 | 引流效果較佳、感染風險較低 |

| 風險 | 放置時間較短、需要多次手術 | 手術較複雜、創傷較大 |

永久性引流管手術

永久性引流手術是治療水腦症最主要的方法,其核心是植入一套「腦脊髓液引流系統 (Shunt System)」,為腦中多餘的液體建立一條長期、穩定的引流通道。

- 引流管:一條柔軟、有彈性的細長導管,負責將腦脊髓液從腦部或脊髓腔引流出來。

- 壓力閥門:這是整個系統的「控制核心」。它是一個精密的單向閥門,能偵測顱內壓力,只有當壓力超過設定值時,它才會自動打開,讓腦脊髓液流出,以防止引流過多或過少。

- 儲存囊:位於壓力閥門上的一個小型凸起囊泡,通常植於頭皮下方。它的主要功能並非儲存液體,而是作為一個「檢測與注射口」,讓醫師在必要時,能直接從此處抽取腦脊髓液樣本進行化驗,或注入藥物,而無需再次穿刺。

醫師會根據患者的病因與狀況,選擇最適合的引流路徑。常見的手術方式有以下三種:

- 腦室腹腔引流手術(Ventriculo-Peritoneal Shunt;V-P Shunt):

- 最常見的手術方式。醫師會在頭骨上鑽一個小洞,將引流管的一端放入腦室中,另一端經由皮下通道,穿過頸部、胸部,最終放置在腹腔內。壓力閥門通常會放置在頭皮下、耳朵後方的位置。腹腔的吸收空間大,效果穩定,且技術成熟。適合各類型的水腦症。

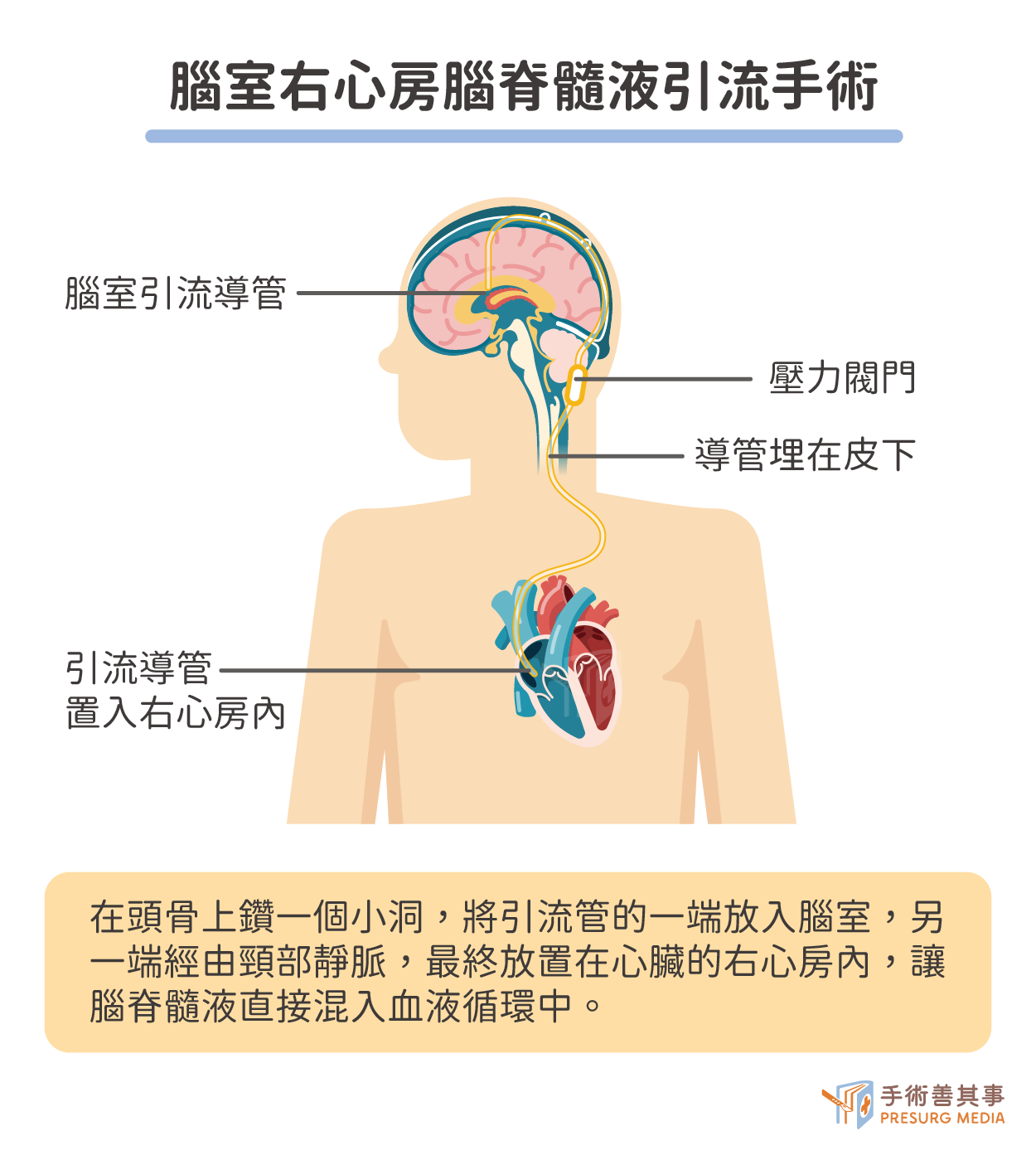

- 腦室右心房腦脊髓液引流手術(Ventriculo-Atrial Shunt):

- 腦室端放置方式與 VP Shunt 相同。不同的是,引流管的末端會經由頸部靜脈,最終放置在心臟的右心房內,讓腦脊髓液直接混入血液循環中。當患者因腹部曾多次手術、有腹膜炎或嚴重感染,不適合放置引流管時,這是一個替代選擇。

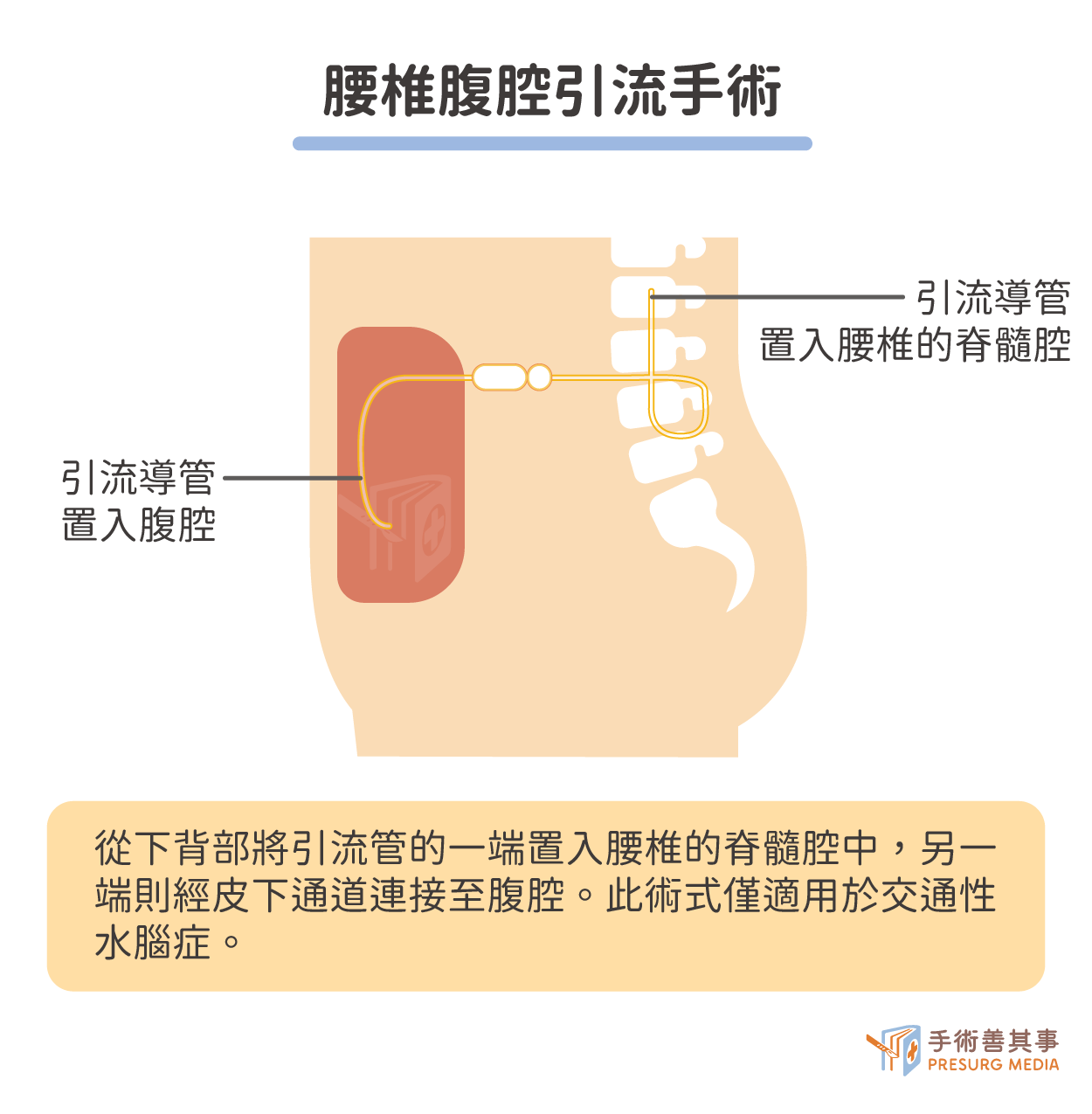

- 腰椎腹腔引流手術(Lumbo-Peritoneal Shunt):

- 無需開顱。醫師會從下背部,以類似腰椎穿刺的方式,將引流管的一端置入腰椎的脊髓腔中,另一端則經皮下通道連接至腹腔。僅適用於交通性水腦症(如常壓性水腦症),因為其腦脊髓液循環通道是通暢的。若是阻塞性水腦症,此手術無效。

引流系統:一般功能與調控式系統的差異

進行水腦症引流手術時,植入的「引流系統」是治療的關鍵。這套系統的核心在於其「壓力閥門」,它像一個智慧開關,能偵測腦壓並自動控制腦脊髓液的流出。目前主要有兩種不同功能的引流系統可供選擇,其最大的差異在於壓力閥門的「可調整性」。

- 一般功能腦室腹腔引流系統:

- 核心特點: 使用「固定式壓力閥」。

- 壓力設定:醫師會在手術前,根據患者的狀況,從低、中、高三種固定壓力中選擇一種進行植入。

- 術後調整:無法調整。一旦植入,壓力值就固定了。如果術後發現引流壓力不適合(引流過多或不足),唯一的解決方法就是再次進行手術來更換。

- 費用:目前為健保給付項目。

- 調控式腦室腹腔引流系統

- 核心特點: 使用「可調式壓力閥」。

- 壓力設定: 手術時會先設定一個初始壓力值。

- 術後調整: 醫師可以在手術後的任何時間點,於門診使用體外的專用磁力裝置,非侵入性地微調閥門的壓力設定。

- 特點: 彈性極高。若術後壓力不符,無需再次手術即可進行調整,能大幅降低二次手術的風險,並達到個人化的精準治療。

- 費用: 目前需自費。

| 一般功能腦室腹腔引流系統 | 調控式腦室腹腔引流系統 | |

|---|---|---|

| 壓力控制設計 | 固定式 | 可調式 |

| 壓力調整方式 | 無法調整,需再次手術 | 直接於體外調整壓力 |

如何選擇適合的引流系統?

選擇「一般功能(固定式)」還是「調控式」引流系統,是一個需要醫病雙方共同討論的決策。以下將從病情、身體狀況及個人考量三個層面,提供清晰的選擇指引。

- 依病情考量

- 病情相對單純穩定,且預後良好:建議選擇一般功能(固定式)引流系統,醫師有較高把握能一次就選定合適的壓力值:

- 病情較為複雜或不穩定:建議選擇調控式引流系統,術後可能需要多次調整壓力才能找到最適合的設定。

- 依身體狀況考量

- 年幼的兒童或身體較為虛弱的長者:每一次麻醉與手術都伴隨著風險。選擇調控式引流系統,能最大程度地避免因壓力不適應而需承受的「二次手術」風險。

- 依個人意願與經濟能力考量

- 個人意願: 醫師會尊重患者的選擇,有些患者可能傾向於使用發展已久的健保醫材,而有些則願意選擇能提供更高彈性的新技術。

- 經濟考量: 一般功能引流系統為健保給付;調控式引流系統則需自費。

| 考量因素 |

固定式 |

體外可調式 |

|---|---|---|

|

手術適應症限制 |

無 |

交通性水腦症 |

|

調整壓力的方便性 |

需再次手術方能調壓 |

免手術,體外即可調壓 |

|

環境對引流閥壓力的影響 |

正常情況下引流閥壓力 |

強力磁場或磁振造影 MRI 會改變引流閥的設定壓力, |

| 費用 |

健保給付 |

腦室腹腔引流手術:自費約新台幣 7 萬元 |

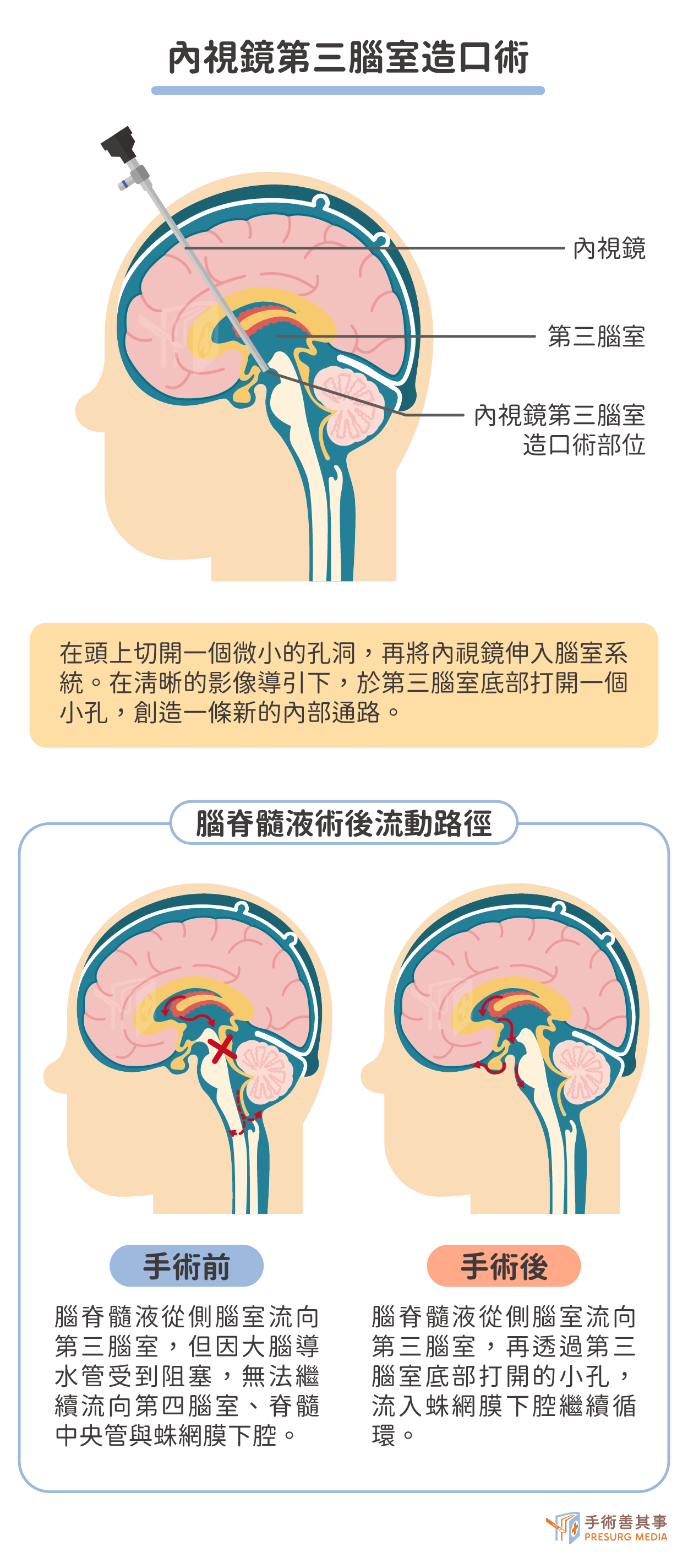

內視鏡第三腦室造口術 (ETV)

對於特定類型的患者,這是一種更接近生理、不需植入物的微創替代方案。可以理解為「打通腦部內部原有的阻塞點,創造一條天然的繞道」。醫師會使用一支細長的內視鏡,經由頭上一個微小的鑽孔進入腦室系統。在清晰的影像導引下,於「第三腦室」的底部安全地打開一個小孔,創造一條新的內部通路。這個新開的孔,讓被上游阻塞點(如大腦導水管)擋住的腦脊髓液,得以繞道流向下游的吸收區,從而恢復接近正常的生理循環。- 特點:體內沒有永久性的人工裝置,因此避免了分流管長期的相關併發症(如阻塞、感染)。腦脊髓液能依循相對自然的路徑流動。

- 限制:主要只適用於「阻塞性水腦症」的患者。對於吸收功能本身就有問題的「交通性水腦症」則效果不佳,且手術創造的開口未來有可能因結疤而再次閉合。

水腦症術後照顧、飲食建議、禁忌姿勢

飲食建議

- 手術後情況穩定時,護理人員會告知何時進食。

- 進食前先喝點開水,如果沒有嘔吐,就可進食流質或其他食物。

臥位姿勢

- 應平躺或側躺向未開刀的一側,以避免壓迫傷口。床頭通常會搖高約30度,以幫助減輕腦部壓力。

- 術後初期,應避免劇烈或快速的姿勢改變(如突然坐起),以防止腦脊髓液引流過度造成不適。

- 每隔1-2小時就翻身一次,以免局部皮膚受壓太久而造成不舒服或形成褥瘡。

傷口護理

- 保持傷口乾燥潔淨是預防感染的首要原則。手術傷口會以紗布覆蓋,醫護人員會定時換藥,請勿自行碰觸或弄濕。

- 通常在術後第七天左右可拆線,具體時間依醫師指示為準。

呼吸道護理

- 鼓勵患者做深呼吸和有效的咳嗽,如此可預防肺炎的發生。

- 可以手呈現杯狀來拍打病童背部兩側。

出院後的居家照護

- 引流管是體內植入物,需謹慎保護。可在皮下觸摸到管路,但切勿任意擠壓、按壓或碰撞頭部、頸部及腹部等管路經過之處,以免造成損壞或移位。

- 可正常飲食,無須特別限制。

- 勿進行太激烈的運動,可做慢跑、游泳等有氧運動。

- 依病情需要,可以服用抗抽搐藥物、減少腦脊髓藥物、抗生素及胃藥等,需依照指示服用且勿任意減量或停用。

- 抗抽搐藥物及減少腦脊髓液藥物避免與牛奶一起餵食,以防止吐奶或未喝完而影響藥量。

- 若出現發燒、嘔吐、嗜睡、意識不清、劇烈頭痛、抽搐,或引流管路徑上的皮膚出現紅、腫、熱、痛等任何感染或阻塞跡象時,請務必儘速回診或就醫。

抽搐發作的緊急處理

- 保持冷靜,留在患者身邊,觀察抽搐的時間與型態,詳加記錄。

- 清除現場危險物品,切勿強行約束或強行打開牙關;勿放任何物品入口中。

- 發作時,如患者是站著或是坐著時,應能及時扶住患者注意安全,避免因劇烈受碰撞地板而受傷。

- 讓患者側身躺下或讓頭側一邊,防嘔吐物吸入或嗆到,保持呼吸道通暢。

- 在意識未完全清醒前,請勿離開或餵食。

文獻參考

腦室腹腔引流手術簡介,國軍臺中總醫院。腦室腹腔引流術後照護,高雄市立小港醫院。

水腦症:我們該讓家人接受腦室腹腔引流手術嗎?,衛福部彰化醫院。

相關文章