許多人壓力大、免疫力下降時,嘴唇會冒出又癢又痛的水泡(唇皰疹),或出現讓長者聞之色變的「皮蛇」(帶狀皰疹)。過去被認為只是皮膚問題,但最新科學證據敲響警鐘:這些病毒可能是偷走記憶的元兇!

亞東醫院、國立陽明交通大學與元智大學組成跨國研究團隊,分析全球超過 1,036萬50 歲以上長者後發現:及早使用「抗皰疹病毒藥物」,能顯著降低失智症風險,最高降幅高達 23%。這項研究成果已於近期刊登於國際權威期刊《Journal of Alzheimer’s Disease》。

289 筆相關趨勢

2026/02/26

9

收藏

40歲的小劉(化名)正值事業衝刺期,卻長期陷於胸口灼熱、酸液逆流的「水深火熱」中。兩年來,小劉規律在奇美醫療財團法人奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋門診追蹤治療,接受標準藥物治療並定期安排胃鏡檢查,但內視鏡下仍反覆出現侵蝕性食道炎。

持續的不適讓小劉不只對美食卻步,夜間睡眠與白天工作品質也深受其擾;眼看藥物治療陷入瓶頸,小劉對生活逐漸感到灰心,甚至擔憂「難道這輩子都要與藥罐子為伍?」經楊醫師詳細評估後診斷為難治型胃食道逆流,在醫病共享決策(SDM)後,小劉接受「24小時食道酸鹼監測」,並進行「內視鏡抗逆流治療術」。術後他積極配合飲食與生活型態調整,最終成功擺脫藥物依賴,不僅重拾美食與睡眠,更逐步找回久違的生活品質。

2026/02/26

0

收藏

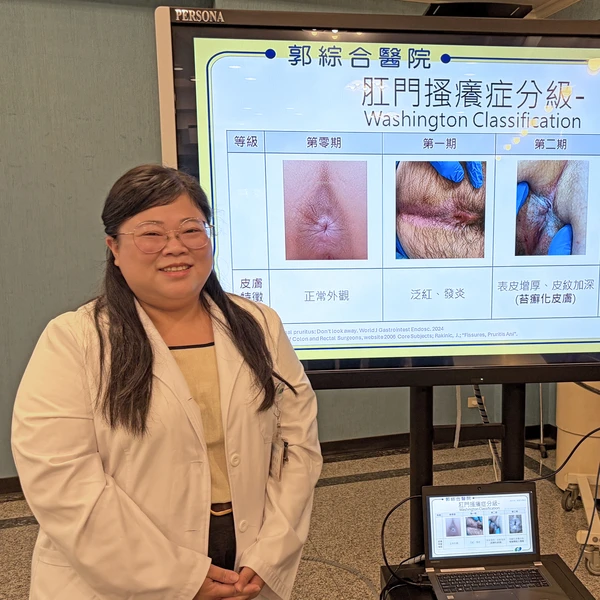

肛門搔癢是許多人難以啟齒、卻相當常見的不適問題。郭綜合醫院一般外科主治醫師楊馥馡醫師表示,肛門及周圍皮膚若長時間出現搔癢、灼熱感,甚至伴隨紅腫、破皮,特別是在夜間或排便後加重,就可能是「肛門搔癢症」。

2026/02/26

5

收藏

27歲的林先生平時有規律的健身習慣,某次在健身房進行臥推訓練,在休息時放下槓鈴的瞬間,突然感到右側胸口劇烈疼痛,右上肢越發無力,伴隨瘀青腫脹,遂至台北慈濟醫院骨科門診求診。李奕澄醫師藉由理學檢查與核磁共振影像,診斷為右側胸大肌斷裂,隨即安排胸大肌肌腱縫合手術,固定斷裂肌腱。術後林先生按時復健,力量逐步回升,半年後也恢復日常生活。

2026/02/26

4

收藏

台中一位28歲黃先生在騎機車上班途中發生車禍,左腳膝蓋又腫又痛,不只躺在地上爬不起來,甚至連膝蓋彎曲都有困難,由救護車送到仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)的急診室,X光檢查發現其左腳膝關節骨折,經進一步電腦斷層掃描後顯示是脛骨後十字韌帶撕脫性骨折(posterior cruciate ligament avulsion fracture)。運動醫學中心徐振恆醫師安排微創關節鏡輔助復位固定手術後,黃先生隔天就開始下床走路,並進行復健運動,2個月之後已經回到正常生活。