癌症防治怎麼做?從癌症篩檢、基因檢測到細胞儲存的全面策略

設計:林盟凱、殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

癌症成因複雜,涉及遺傳、環境、生活方式和活性氧自由基等多重因素交互影響,難以單一歸咎。然而,現代社會充斥的加工食品、不良飲食習慣及環境污染,使得癌症發生率攀升。面對日益嚴峻的癌症威脅,再生醫學、細胞治療和細胞儲存等尖端醫療技術,更為癌症的預防和治療帶來新的希望。本文將深入探討這些最新醫療趨勢的發展進度,以及它們如何為抗癌之路開闢新方向。

癌症發生率、排名與存活率現況

癌症位居台灣主要死因之一,掌握其發生率和存活率趨勢至關重要。以下根據衛生福利部國民健康署2020年癌症登記報告,分析台灣癌症現況:

- 高發生率,每日確診人數眾多:台灣癌症年齡標準化發生率為每10萬人口279.8人,相當於每日約有766人被診斷出癌症,凸顯癌症防治的迫切性。

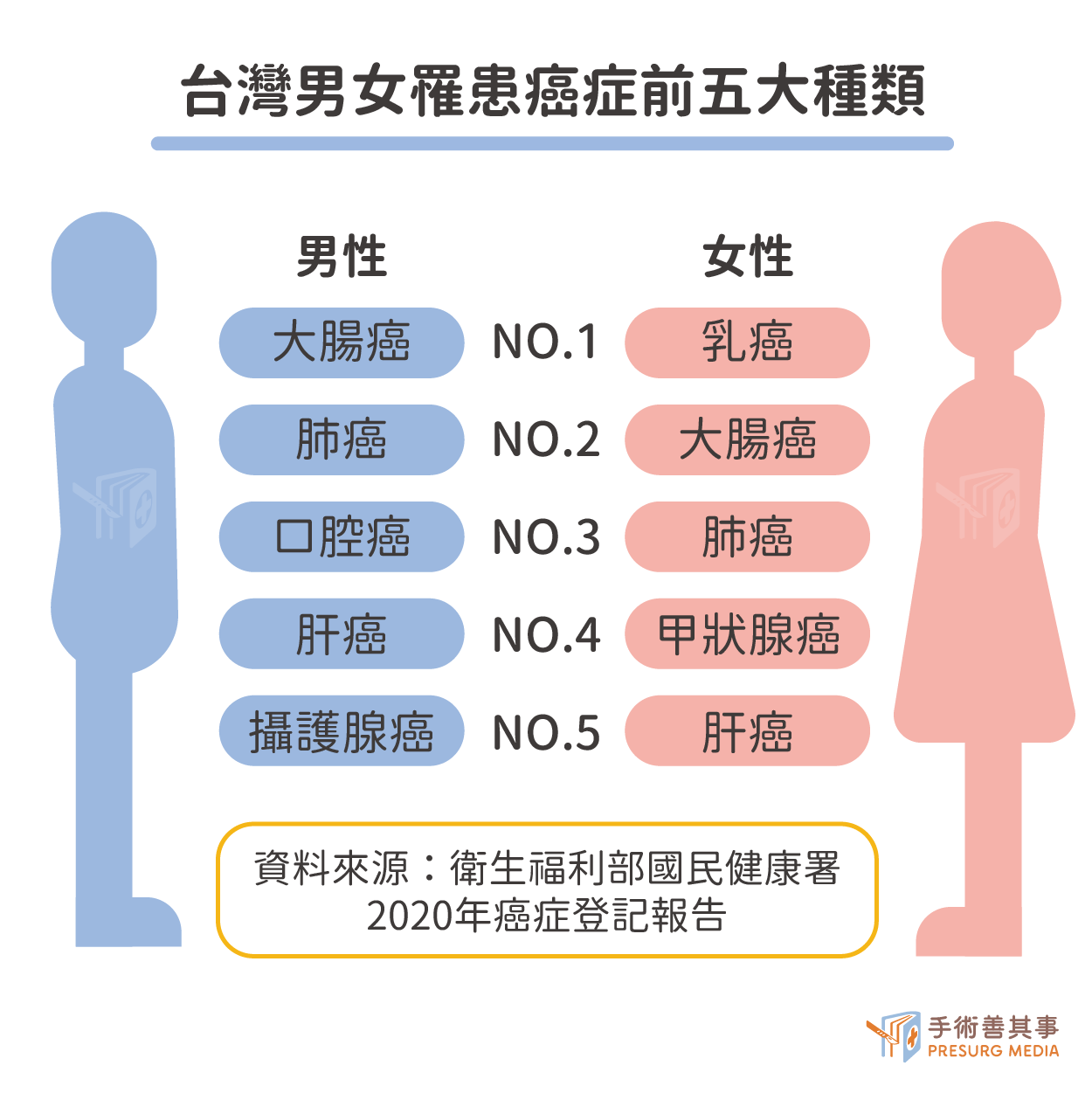

- 男女癌症類型差異:男性和女性常見癌症種類有所不同

- 男性前五大癌症依序為:大腸癌、肺癌、口腔癌、肝癌、攝護腺癌。

- 女性前五大癌症依序為:乳癌、大腸癌、肺癌、甲狀腺癌、肝癌。

- 大腸癌:高居榜首的隱憂:大腸癌是台灣最常見的癌症,年齡標準化發生率高達每10萬人約42人。即使排除人口老化因素,此高發生率仍令人擔憂,顯示飲食和生活習慣等相關的健康問題亟需關注。

- 五年相對存活率:接近七成,但差異顯著。台灣癌症整體五年相對存活率已接近70%,意即確診癌症的患者,經過五年治療後仍然存活的比例,相較於同年齡層未罹癌人口的存活比例。然而,不同癌症的五年相對存活率差異顯著。例如,早期乳癌的五年相對存活率可高達90%以上,而晚期肺癌則可能低於20%。 癌症存活率受癌症期別、治療方式等多重因素影響。

什麼人容易得癌症?癌症會遺傳嗎?

癌症的發生是多重因素交互作用的結果,難以歸咎於單一原因。以下整理可能增加罹癌風險的因素,涵蓋生活習慣、環境暴露及基因遺傳等面向:

- 物理性致癌因素

- 紫外線輻射: 過度日曬,尤其是未做好防護措施,會增加皮膚癌風險。

- 氡氣: 長期暴露於高濃度氡氣環境 (例如通風不良的地下室、礦區),會增加肺癌風險。

- 醫療輻射: 雖然醫療影像檢查 (如X光、電腦斷層掃描) 的輻射劑量通常在安全範圍內,但頻繁檢查仍可能些微增加某些癌症風險。

- 化學性致癌因素

- 環境污染: 空氣污染 (交通廢氣、工業排放)、水污染和土壤污染中的致癌物質。

- 飲食:

- 烹飪方式: 高溫烹調 (燒烤、油炸) 會產生致癌物質 (如多環芳香烴、異環胺)。

- 食物保存: 不當儲存 (如發霉) 會產生黃麴毒素等致癌物。

- 食品添加物: 部分食品添加物可能與癌症風險增加相關,但需更多研究佐證。

- 菸草: 吸菸 (包含二手菸、三手菸) 會暴露於多種致癌物質。

- 職業暴露: 某些職業會接觸特定致癌物 (如石棉、重金屬、特定化學溶劑)。

- 藥物: 部分化療藥物和免疫抑制劑的長期使用可能增加癌症風險。

- 生物性致癌因素

- 病毒感染: 例如HPV與子宮頸癌、口咽癌;B型和C型肝炎病毒與肝癌;EBV與鼻咽癌、淋巴瘤。

- 細菌感染: 幽門螺旋桿菌的慢性感染會增加胃癌風險。

- 基因遺傳因素

- 家族史: 家族成員罹患癌症,尤其與特定基因突變相關時,會增加其他家族成員的罹癌風險。

- 基因突變: 即使沒有家族史,後天基因突變也可能導致癌症。

- 其他因素

- 年齡: 隨著年齡增長,罹癌風險也隨之升高。

- 慢性發炎: 長期感染、自體免疫疾病等慢性發炎可能增加癌症風險。

- 荷爾蒙: 某些荷爾蒙 (如雌激素、雄激素) 在特定情況下可能刺激癌細胞生長。

- 免疫功能: 免疫功能低下或失調會增加癌症發生的機會。

- 生活型態: 不健康的飲食習慣 (高脂肪、低纖維)、缺乏運動、肥胖、過量飲酒等都會增加罹癌風險。

癌症篩檢、癌症基因檢測?防癌方式有哪些?

台灣近年積極投入癌症防治,從預防、篩檢、診斷到治療及緩和醫療,運用先進資源和策略,致力降低癌症發生率及死亡率,並提升患者存活率和生活品質。

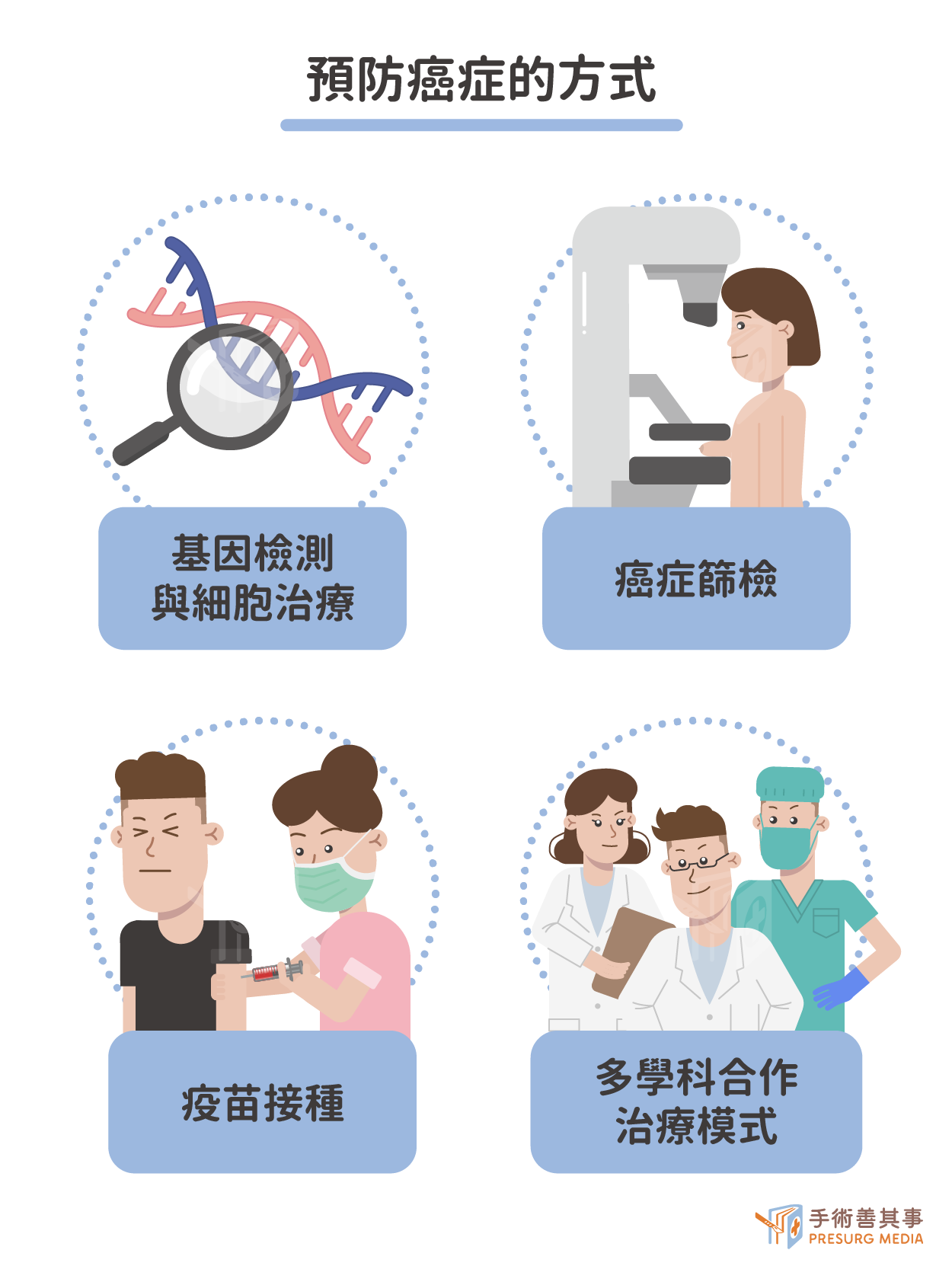

- 精準醫療:基因檢測與細胞治療

- 癌症基因檢測:衛生福利部推廣癌症基因檢測,尤其針對肺癌、乳癌等高發癌症,藉此依據患者基因突變提供個人化的標靶治療,提升療效並減少副作用。健保也已陸續將多種癌症基因檢測納入給付,增加患者取得精準醫療的機會。

- 細胞治療:台灣已核准六種類型的細胞治療 (如CAR-T療法、樹突狀細胞疫苗) 用於癌症治療,主要針對晚期癌症或傳統治療效果不佳的患者。 細胞治療仍在發展階段,但隨著技術進步和臨床試驗推進,未來可望在癌症治療扮演更重要的角色。更多資訊請參考「衛生福利部細胞治療技術資訊專區」。

- 再生醫療法規:為規範細胞治療發展並保障患者權益,《再生醫療法》明確規範再生醫療製劑的定義及分類,並加強細胞存儲和製備設施的監管,為細胞治療的發展建立安全有效的環境,也讓患者有機會預存健康細胞,以備將來進行個人化治療。

- 早期發現,及時治療:癌症篩檢。國民健康署積極推動多項癌症篩檢計畫,提供免費或補助篩檢,促進早期發現和及時治療,提升存活率。這些篩檢包括:

- 糞便潛血檢查: 大腸癌

- 乳房攝影: 乳癌

- 子宮頸抹片檢查: 子宮頸癌

- 低劑量電腦斷層掃描 (LDCT): 肺癌

- 癌症預防:疫苗接種。政府推廣B型肝炎疫苗和HPV疫苗接種,分別預防肝癌和子宮頸癌,有效降低這些與病毒感染高度相關的癌症發病率。

- 多學科合作治療模式 (MDT):台灣多數醫學中心和癌症治療醫院已採用MDT模式,由腫瘤科、放射治療科、外科、病理科等多個專科醫師組成的團隊,共同為患者制定最佳治療方案。此整合性治療模式能提升治療效果,減少治療決策延誤,並提供更全面、個人化的醫療支持。

免疫細胞能抗癌?細胞儲存在台灣的運用、風險與展望

細胞儲存作為一項新興的健康管理策略,允許個人在年輕健康時預先儲存自身的免疫細胞、幹細胞等,以備未來治療之需,尤其對於癌症高風險族群,可為日後細胞治療儲備重要資源。

除了政府資源,民間也有部分業者成立相關的資訊平台,讓民眾能更深入了解細胞儲存/治療細節,例如「超預防醫學・細胞治療諮詢平台」,提供專家線上視訊諮詢管道,協助民眾獲得專業的「第二意見」做為參考,此外,該平台上也彙整了許多細胞儲存/治療的最新發展動態、衛教宣導、相關法規更新等資訊,以及使用者經驗回饋,供大眾參考細胞儲存/治療的實際狀況和潛在風險。

然而,所有醫療決策都應以個人健康狀況及疾病為依據。建議您在選擇任何治療方案前,務必諮詢主治醫師等專業醫療人員,審慎評估、多方比較,才能做出最適合自己的醫療決策。

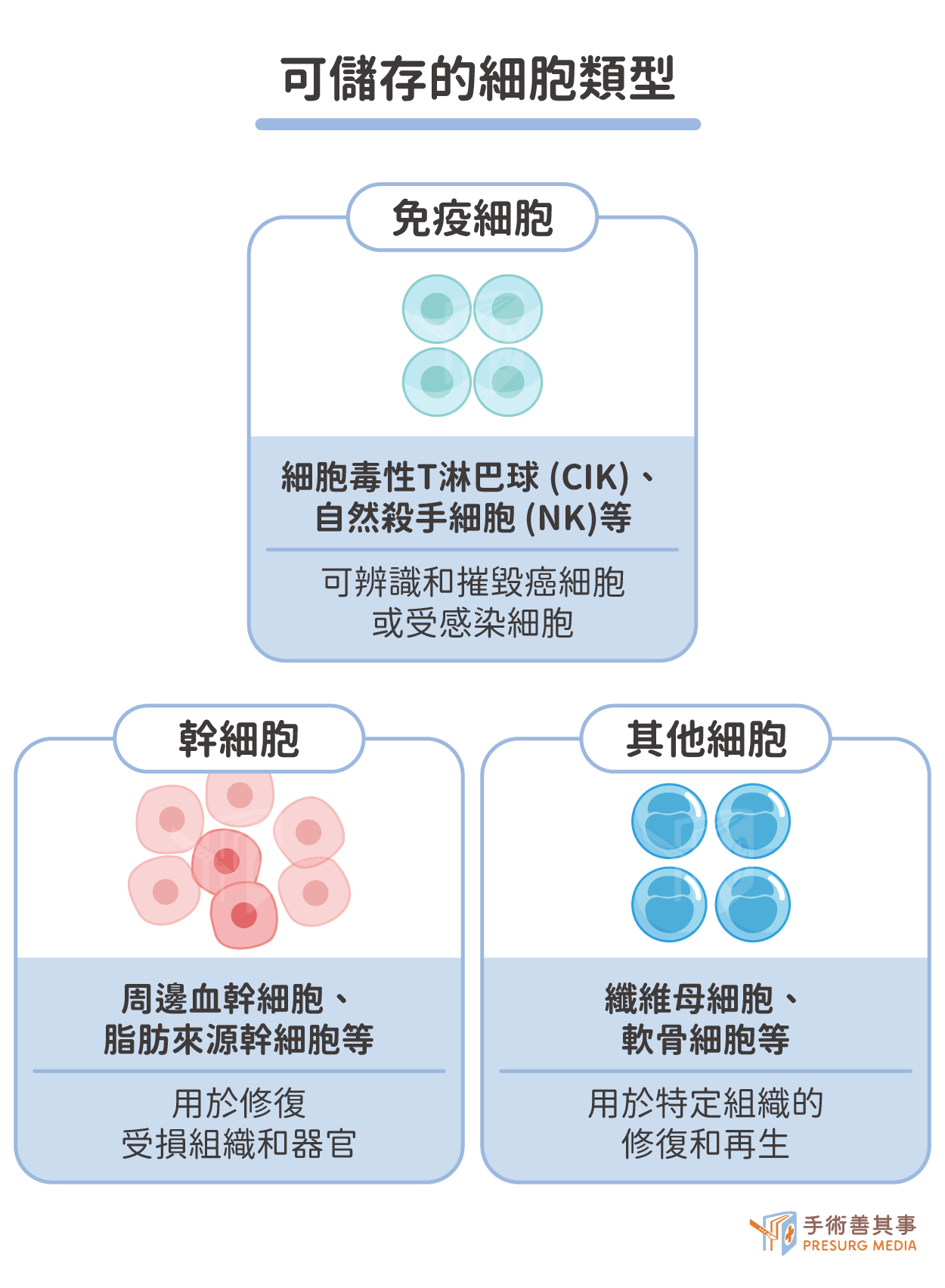

- 可儲存的細胞類型

- 免疫細胞:例如細胞毒性T淋巴球 (CIK)、自然殺手細胞 (NK)、樹突狀細胞 (DC) 等,在免疫系統中扮演關鍵角色,可辨識和摧毀癌細胞或受感染細胞。

- 幹細胞:例如周邊血幹細胞、脂肪來源幹細胞、間質幹細胞等,具有分化成不同類型細胞的潛力,可用於修復受損組織和器官。

- 其他細胞:例如纖維母細胞、軟骨細胞等,可用於特定組織的修復和再生。

- 細胞來源與保存方式:細胞通常從血液、骨髓或脂肪組織中提取,過程通常安全且侵入性相對較低 (例如抽取周邊血)。提取後的細胞會經過處理、純化,並在嚴格無菌條件下以液態氮冷凍保存,確保長期活性。

- 細胞治療的應用與風險:目前並非所有癌症都適用於現有的細胞治療技術。雖然存在風險和挑戰,細胞治療仍為對抗癌症帶來新希望,尤其對於傳統治療效果不佳的癌症。 持續的研發和臨床試驗可望拓展細胞治療的應用範圍並提升療效。

- 細胞治療的潛在風險:

- 感染: 細胞處理和回輸過程中可能發生感染。

- 排斥反應 (異體移植): 自體細胞移植可避免排斥反應,但異體移植則可能發生排斥反應。

- 副作用: 可能出現發燒、發冷、噁心、嘔吐等副作用,嚴重情況下可能發生細胞釋放症候群 (CRS)。副作用的嚴重程度因個體和治療方式而異。

- 療效不確定性: 療效因人、癌症種類和期別而異,並非所有患者都能獲得顯著療效。目前仍需更多臨床試驗評估其長期療效和安全性。

- 細胞治療的潛在風險:

- 細胞治療的展望:隨著科技進步和臨床研究的累積,細胞治療在癌症治療中的應用前景備受期待。更精準的細胞選擇、更安全的治療方案以及更廣泛的適用範圍,將為更多癌症患者帶來希望。

細胞儲存機構的選擇:流程與關鍵考量

在台灣,提供細胞儲存服務的機構主要分為醫療機構和生技公司。大型醫院或特定專科診所通常設有細胞庫,而生技公司則專注於細胞儲存和相關技術的研發與應用。

選擇細胞儲存機構至關重要,務必考量其合法性、專業能力、費用結構、契約內容等。 並且,事先與醫師諮詢,評估自身是否適合細胞治療,了解其風險與益處。

以下關鍵因素能幫助您選擇合適的細胞儲存備製場所:

- 合法性與資質

- 政府認證與許可: 確認機構是否具備台灣衛生福利部或相關部門的認證和許可,符合《再生醫療製劑管理條例》的規範。

- 質量標準認證: 選擇遵循國際標準 (如ISO認證、GMP規範) 的機構,確保細胞處理和儲存的品質與安全。

- 技術能力與設施

- 專業實驗室設備: 機構應具備先進的細胞分離、培養和冷凍保存技術與設備。

- 先進的冷凍技術: 確認機構擁有先進的超低溫液氮儲存設施,確保細胞長期儲存的穩定性和活性。

- 專業團隊

- 專業技術人員: 機構應具備經驗豐富的專業技術人員,例如幹細胞專家、生物技術人員、醫學博士等。

- 醫療支持: 了解機構是否提供醫師諮詢和專業治療計畫等醫療支援。

- 儲存和安全保障

- 儲存環境穩定性: 確保機構具備可靠的電力和安全系統,保障細胞在各種緊急情況下的安全。

- 雙重儲存系統 (加分項): 部分機構提供雙重儲存系統,將細胞樣本分別儲存在不同地點,降低風險。

- 長期儲存保障: 了解儲存契約的條款、年限和費用,確認其能提供長期穩定的儲存服務。

- 服務內容與透明度

- 個人化服務: 了解機構是否能提供客製化的細胞儲存和備製方案。

- 透明的定價: 選擇費用透明且能清楚說明費用構成 (包含細胞採集、處理和後續年費) 的機構。

- 儲存記錄與追蹤: 確認機構能提供完整的細胞儲存記錄和品質檢測報告,並具備完善的細胞樣本追蹤系統。

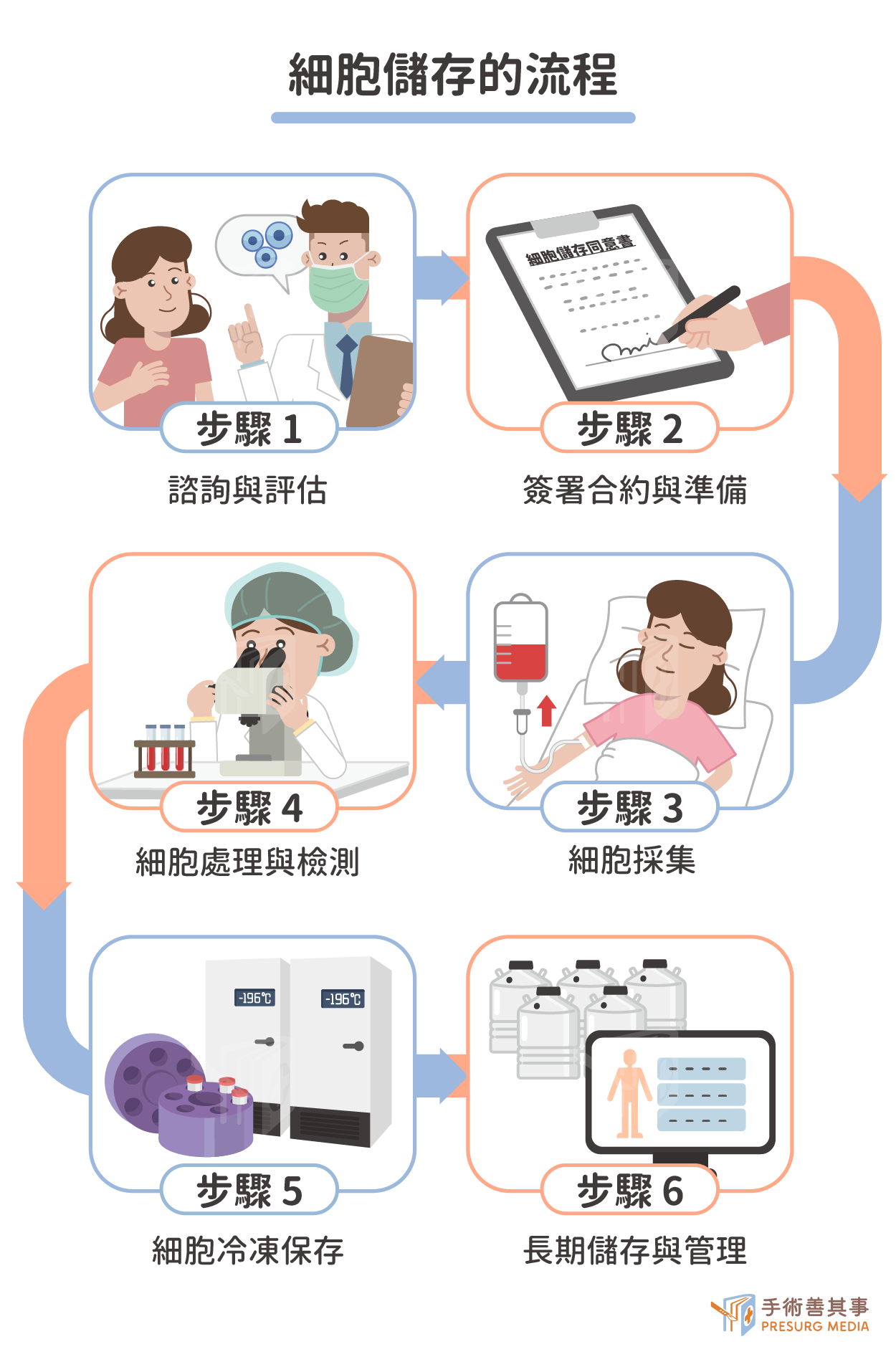

- 細胞儲存流程:

- 諮詢與評估: 與專業醫療人員諮詢,評估自身健康狀況和儲存需求。

- 簽署合約: 與選擇的細胞儲存機構簽署合約,確認服務內容和費用。

- 細胞採集: 在醫療機構進行細胞採集。

- 細胞處理與儲存: 機構將採集的細胞進行處理、純化和冷凍保存。

- 後續監控與管理: 機構定期監控細胞儲存狀況,並提供相關報告。