骨水泥治療脊椎骨折安全嗎?治療方法、健保給付條件與術後照顧

陳志偉醫師/台大骨科部主治醫師

黃全敬醫師/台大骨科部主治醫師

許瑞佑醫師/台大骨科部主治醫師

責任編輯:洪凱斌

設計:林盟凱、殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

骨質疏鬆,是潛伏在許多長輩健康中的隱形殺手。它平時悄無聲息,有時甚至不需一場嚴重的跌倒,僅僅一個彎腰、打噴嚏的瞬間,就可能導致了「脊椎壓迫性骨折」,引發令人難以忍受的劇烈背痛。許多患者因此痛到無法挺直腰桿,連在床上翻個身都備感艱辛,嚴重影響生活品質。

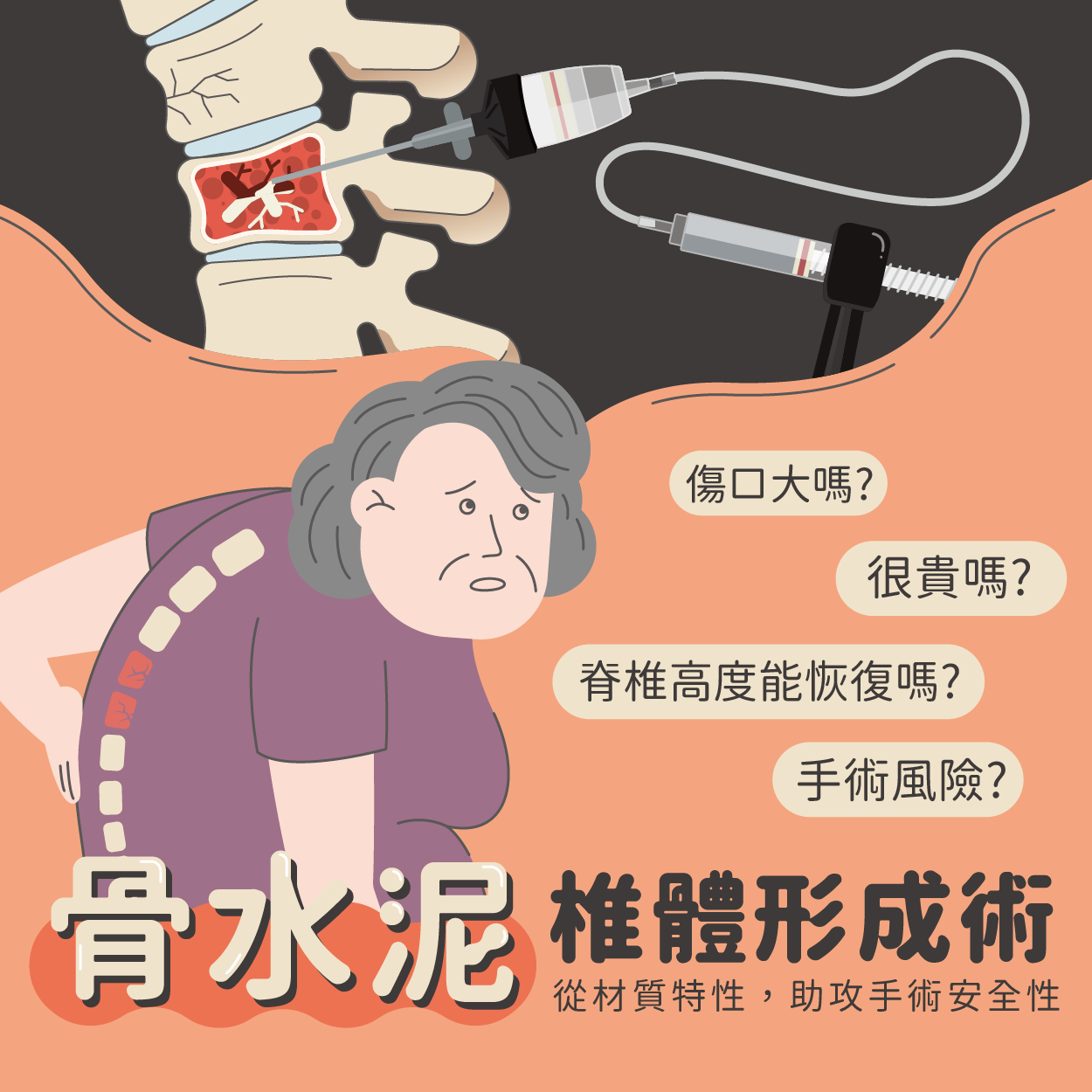

提到治療脊椎壓迫性骨折,許多人腦中會浮現「龍骨灌水泥」這個俗稱。然而在過往的印象中,關於骨水泥的副作用與風險,總讓許多患者及家屬望之卻步,心中充滿疑慮與恐懼。

但您知道嗎?隨著醫療技術的日新月異,治療觀念與材料科學早已大幅躍進。究竟,以前老人家口中那些令人擔憂的副作用還存在嗎?為了提供更安全有效的治療,新一代的骨水泥,甚至是更先進的「椎體填充植入物」,又具備了哪些革命性的特點與優勢?

本篇專題將帶您完整了解脊椎壓迫性骨折的現代治療新觀念。

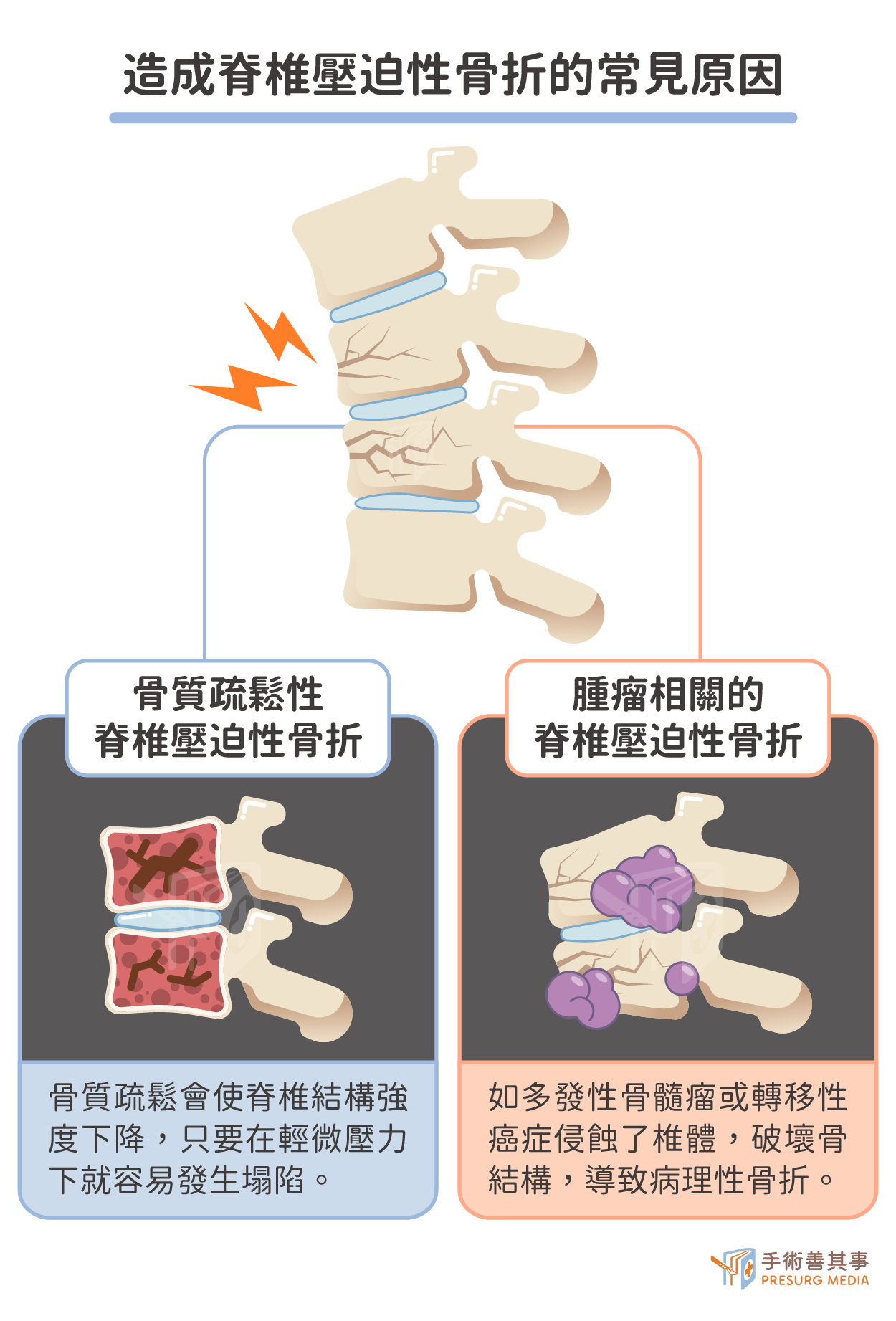

脊椎壓迫性骨折是什麼?常見的發生原因?

當脊椎的骨骼(或稱椎體)因為骨質疏鬆、腫瘤侵蝕或其他原因變得脆弱時,就有可能在壓力下發生壓迫性骨折 (Vertebral Compression Fracture, VCF)。發生這種骨折,意味著椎體的骨骼結構像是被「壓扁」或「塌陷」了,導致失去其原有的正常高度,同時內部充滿了微小的骨折碎片。這種結構性的破壞,不僅造成椎體本身的支撐力不足,更重要的是,塌陷骨折處的不穩定會產生持續的微小活動 (micro-motion),正是這些微小活動不斷刺激著周圍密布的神經末梢,使得患者即使在輕微活動時也會引發劇烈疼痛,嚴重影響活動能力和生活品質。

造成這種壓迫性骨折的常見原因主要有:

- 骨質疏鬆性脊椎壓迫性骨折 (Osteoporotic VCFs):骨質疏鬆會使椎體內部的骨小樑變薄、變少,整體結構強度下降,因此比較容易在輕微壓力下就發生塌陷。

- 腫瘤相關的壓迫性骨折 (Malignancy-Related VCFs):例如多發性骨髓瘤或轉移性癌症侵蝕了椎體,破壞了原有的骨結構,從而導致了病理性骨折。

脊椎壓迫性骨折保守治療會好嗎?哪些情況要手術?

針對有症狀的椎體壓迫性骨折,主要的治療方式包括「保守治療」和「微創介入治療」,醫師會根據骨折的嚴重程度、患者的症狀、整體健康狀況以及患者的意願來共同決定最適合的治療方案。

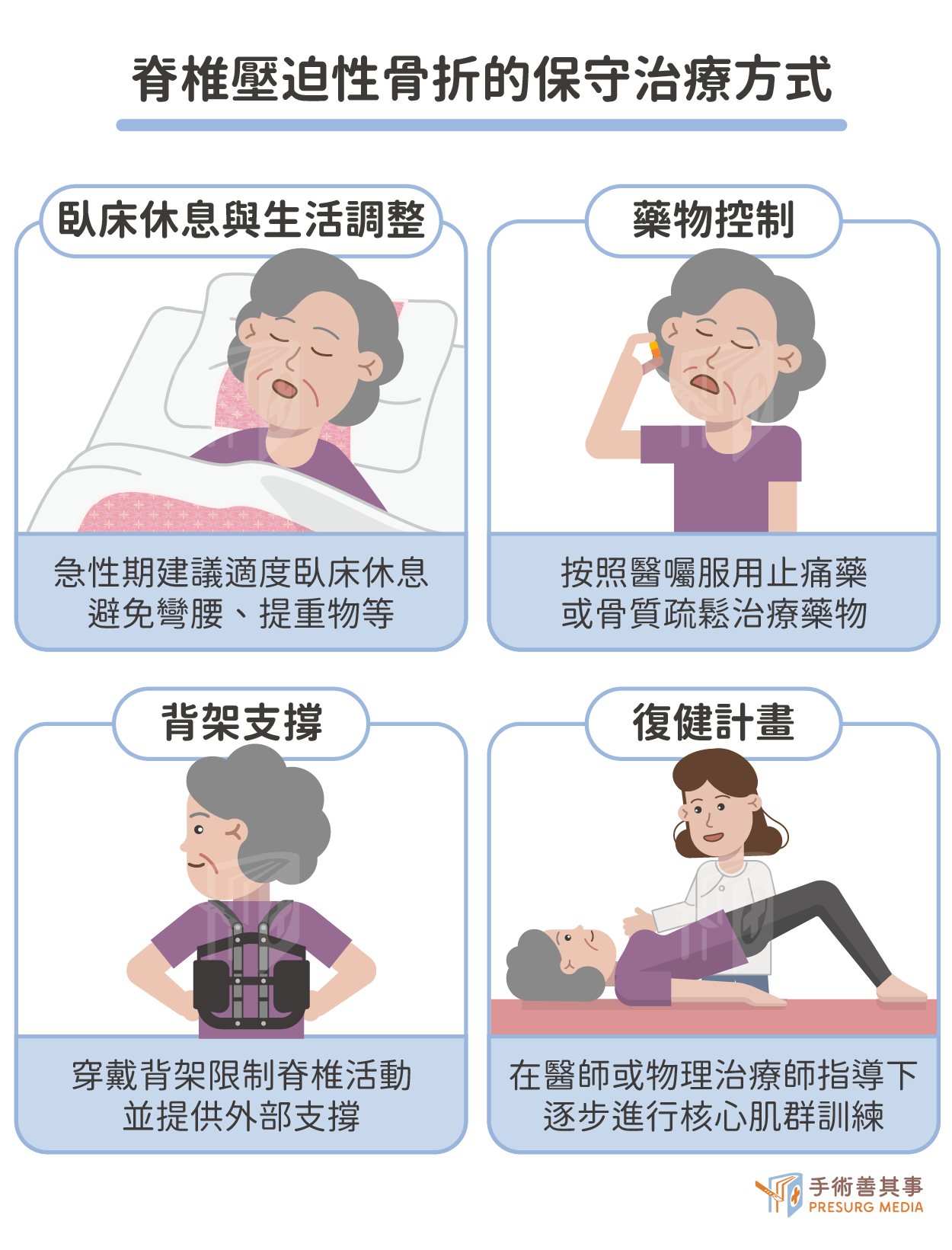

保守治療

- 適用對象:症狀較輕微的骨折、骨折相對穩定、無法承受手術風險的患者,或傾向選擇非侵入性治療方式者。

- 治療原則:此類治療以減輕疼痛、等待骨折自然癒合為主要目標,通常需要數週至數月的時間。

- 主要措施:

- 臥床休息與生活調整:急性期建議適度臥床休息(通常約2-4週,視情況而定),避免彎腰、提重物等可能加劇疼痛或使骨折惡化的動作。飲食上建議均衡,可適度補充高鈣、高蛋白食物。

- 藥物控制:

- 使用非類固醇消炎止痛藥(NSAID)或依醫囑使用類嗎啡止痛藥以緩解急性疼痛。

- 若為骨質疏鬆引起,會搭配如雙磷酸鹽類等骨質疏鬆治療藥物,以強化骨質、預防未來骨折惡化或發生新的骨折。

- 背架支撐:量身訂製或選用合適的背架,用以限制脊椎活動,提供外部支撐,減少骨折處的壓力,有助於疼痛緩解與骨折癒合。建議患者在醫師指導下,於下床活動時全程穿戴。

- 復健計畫:急性期疼痛緩解後,可在醫師或物理治療師指導下,逐步進行核心肌群訓練(如腹部等長收縮、背部伸展運動)與步態調整,以改善脊椎穩定性,逐步恢復活動能力。

微創介入治療

這類治療旨在透過微小的傷口,快速穩定骨折、緩解疼痛。主要有以下兩種方式:

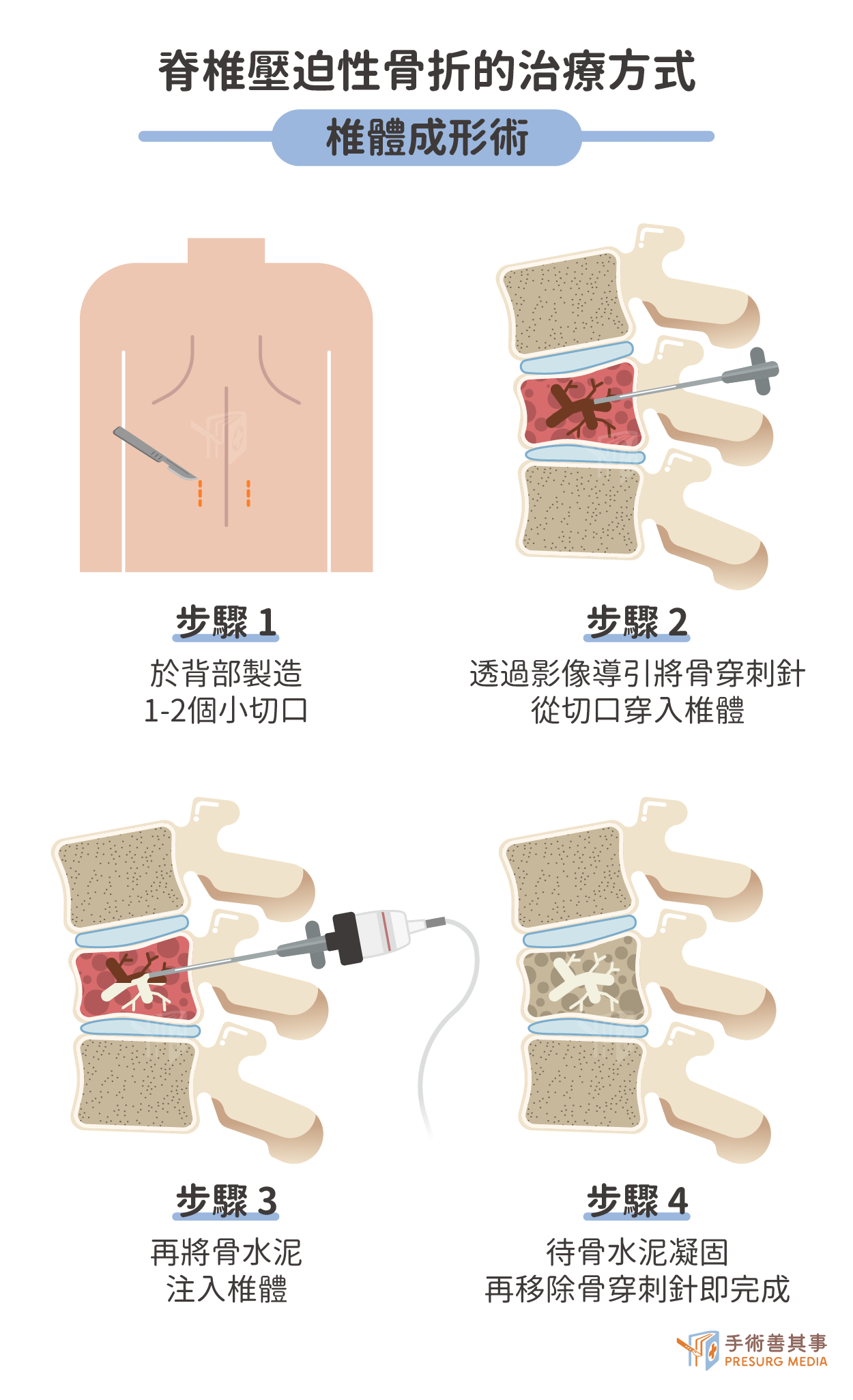

- 椎體成形術 (Vertebroplasty, VP)

- 主要目標:快速穩定骨折、緩解疼痛。

- 做法:透過影像導引(如X光透視),將醫療級骨水泥直接經由穿刺針注入已經塌陷的椎體內部。骨水泥硬化後,能提供即時的穩定性,減少骨折處的微小活動,從而達到止痛效果。

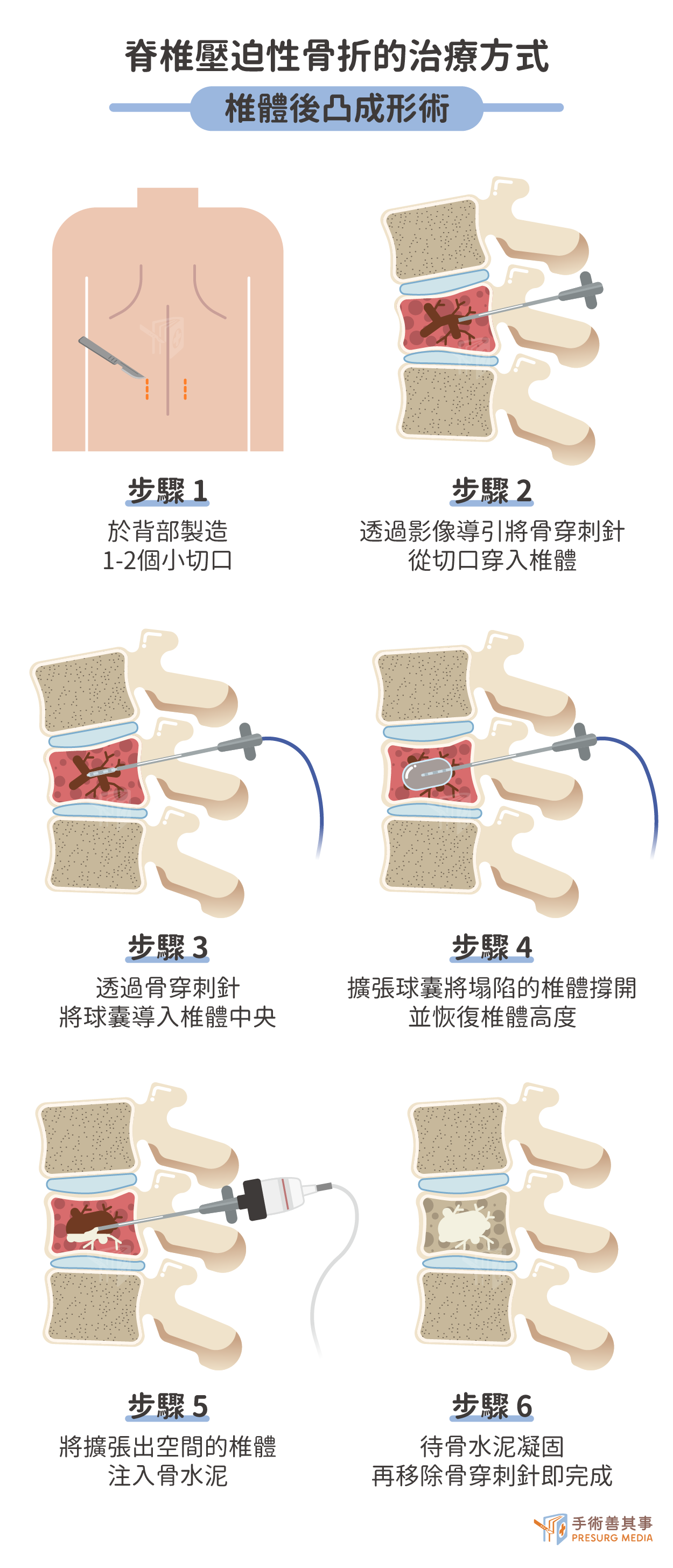

- 椎體後凸成形術 (Kyphoplasty, KP)

- 主要目標:穩定骨折、緩解疼痛,並嘗試恢復椎體高度、矯正因骨折可能造成的駝背畸形。

- 做法:在注入骨水泥之前,會先透過穿刺針置入一個可擴張的球囊 (Balloon)。小心地擴張球囊,嘗試將塌陷的椎體上下終板「撐開」,製造出一個空腔。之後取出球囊,再向形成的空腔內注入骨水泥,以維持撐開後的位置並提供穩定性。

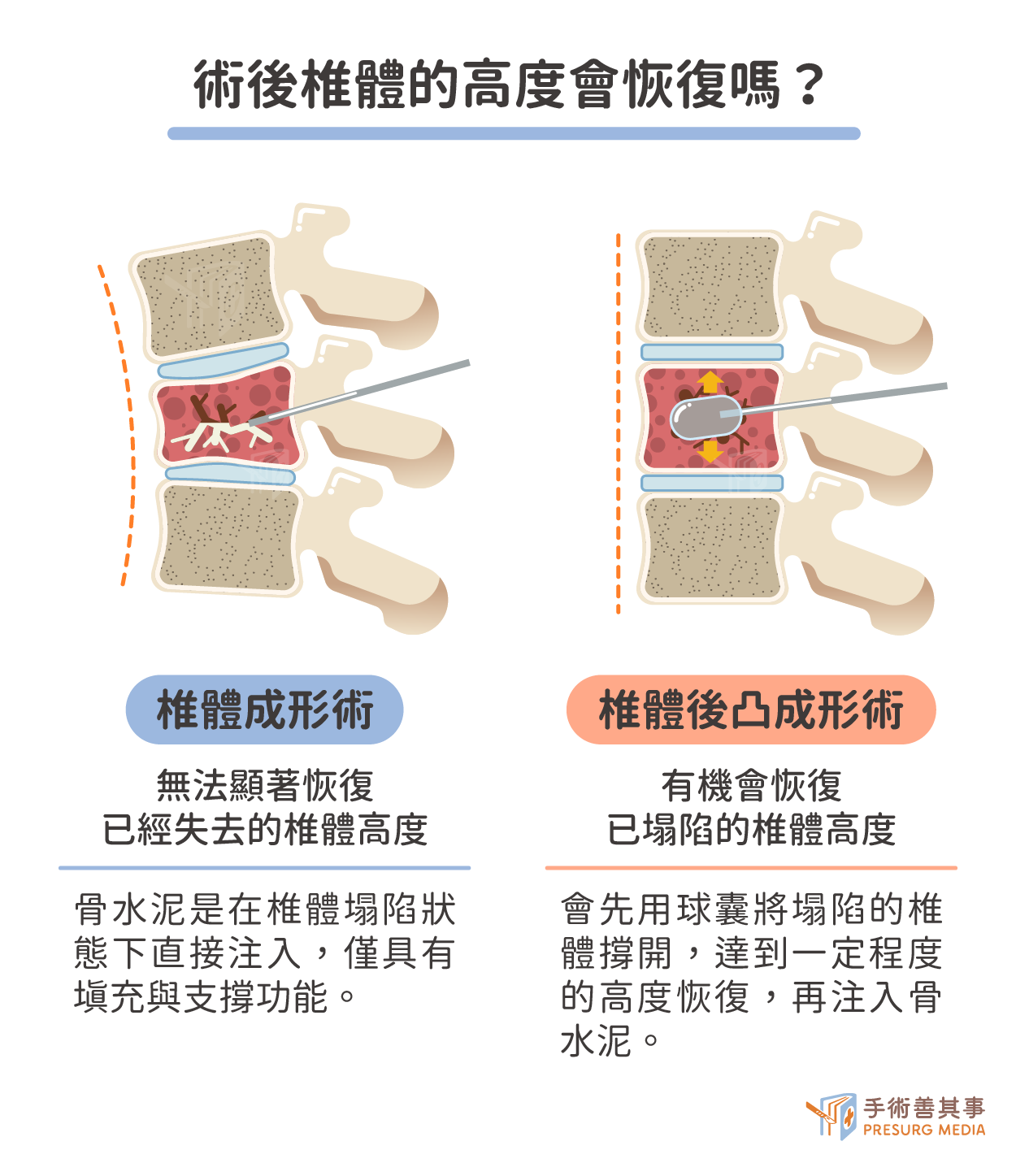

脊椎壓迫性骨折後,椎體高度能恢復嗎?

首先,必須理解微創手術的核心目標為 「穩定骨折、緩解疼痛」。

椎體高度的恢復則取決於所選擇的手術方式,其潛力也各有不同。不同的微創介入治療方式,在恢復椎體高度方面有不同的潛力

- 椎體成形術 (VP):

- 椎體高度恢復效果:通常無法顯著恢復已經失去的椎體高度。因為骨水泥是在椎體現有的塌陷狀態下直接注入,其作用如同給予「內部填充與支撐」,主要目的是防止椎體進一步塌陷並透過穩定骨折來止痛,而非將塌陷處撐起。

- 椎體後凸成形術 (KP):

- 椎體高度恢復效果:相較於椎體成形術,椎體後凸成形術更有機會恢復部分已塌陷的椎體高度。這是因為在注入骨水泥前,會先使用擴張球囊嘗試將塌陷的椎體撐開,製造出一個空間。之後注入的骨水泥便能填補並維持這個撐開的空間,從而達到一定程度的高度恢復,並可能改善因骨折造成的駝背畸形。

重點提醒:影像學改善不等於臨床效益提升

雖然椎體後凸成形術在恢復椎體高度上優於椎體成形術,但此影像學上的改善,是否能轉化為對患者更長遠的臨床益處,目前醫學界尚無定論。多項高品質的統合分析與系統性文獻回顧指出,在長期的疼痛緩解與功能恢復(如Oswestry功能障礙指數)等關鍵臨床指標上,兩種術式並無顯著差異。因此,在臨床決策上,治療的主要目的仍是有效穩定骨折結構,並快速緩解患者的劇烈疼痛。

脊椎壓迫性骨折,填充物的治療目的與效果

椎體成形術和椎體後凸成形術,都是處理脊椎壓迫性骨折的微創手術方法。簡單來說,它們的主要做法就是把特定的填充材料(主要是骨水泥)小心地注入到骨折、塌陷的脊椎骨內部,來處理骨折帶來的一系列結構和功能上的問題。目標是協助患者緩解疼痛、立即穩定脊椎、恢復活動能力、防止骨骼繼續塌陷或變形(駝背),最終提升生活品質。具體來說,注入填充物主要解決了以下幾個大問題:

- 緩解劇烈疼痛

- 問題來源:骨折椎體內部因不穩定而產生微小活動 (micro-motion),持續刺激周圍神經末梢,導致劇烈疼痛,特別在身體活動時加劇。

- 解決機制:注入的骨水泥迅速硬化,如同提供「內部固定」,有效穩定骨折碎片,消除或明顯減少微小活動,從而達到快速且顯著的疼痛緩解。

- 恢復椎體穩定性

- 問題來源:骨折破壞了椎體的結構完整性,使其失去正常的承重能力,導致脊柱不穩定。

- 解決機制:骨水泥填充了椎體內的空隙並固化後,提供了立即的結構支撐,恢復了椎體的部分強度與穩定性。

- 處理椎體塌陷與畸形

- 問題來源:骨折的椎體可能隨著時間推移和持續受力而進一步塌陷,導致身高縮短和脊柱後凸畸形 (Kyphosis),也就是俗稱的「駝背」。

- 解決機制:

- 椎體成形術:主要目標是穩定現狀,骨水泥在現有塌陷狀態下注入加固,防止進一步塌陷。

- 椎體後凸成形術:此技術在注入骨水泥前使用球囊擴張,旨在透過撐開塌陷的骨骼結構,創造空間,嘗試恢復部分失去的椎體高度、矯正一定程度的後凸畸形,再以骨水泥維持矯正後位置。

- 改善活動能力與預防失能

- 問題來源:劇烈疼痛和結構不穩定常導致患者害怕活動、長期臥床,引發肌肉萎縮、骨質流失加速、肺炎、深層靜脈栓塞 (Deep Vein Thrombosis, DVT) 等併發症。

- 解決機制:椎體成形術(VP)或椎體後凸成形術(KP)透過有效緩解疼痛和提供穩定性,使患者能更早恢復日常活動、參與復健,減少臥床相關風險,改善整體功能。

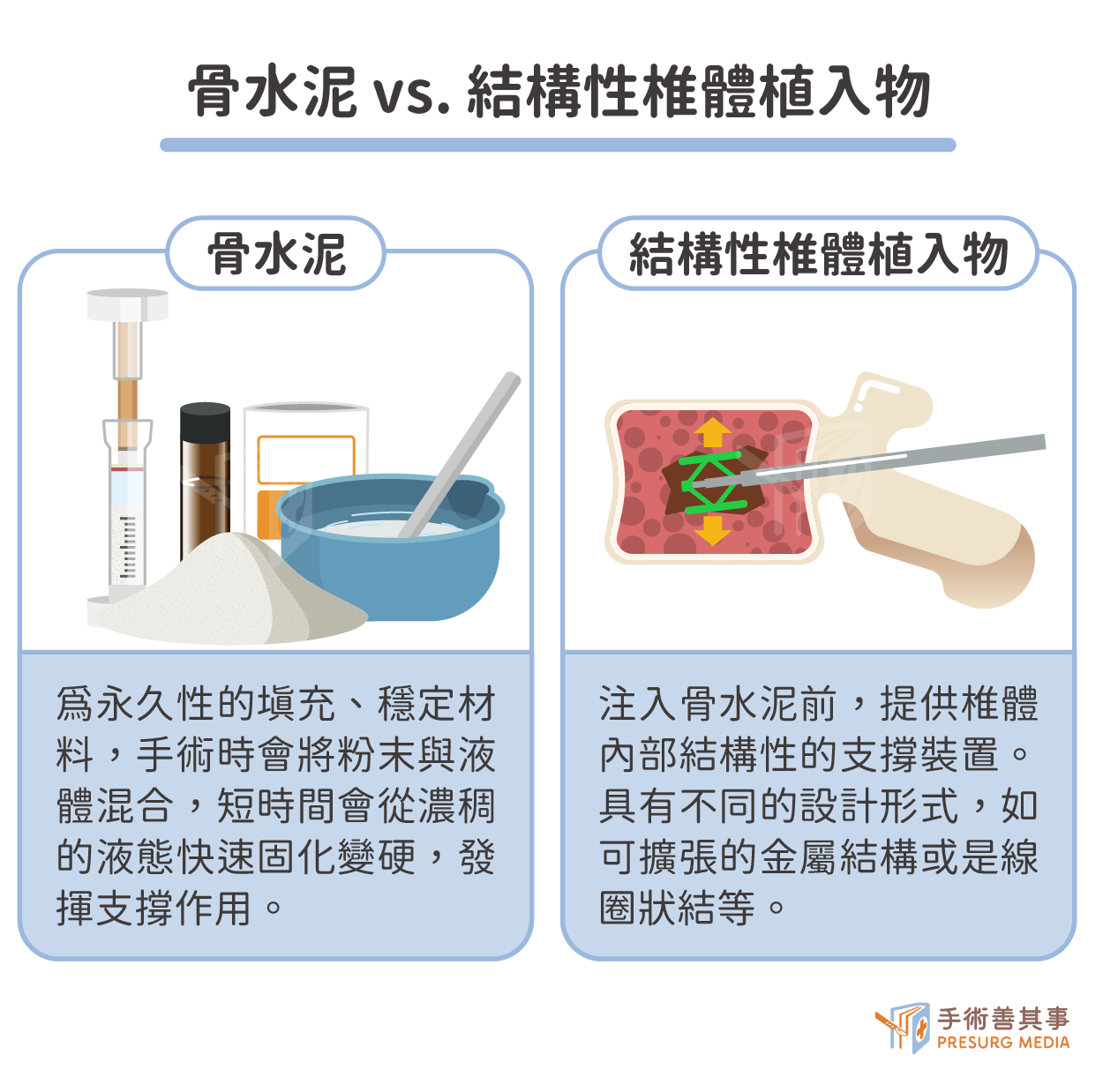

椎體填充物種類:認識骨水泥和結構性植入裝置

在進行椎體成形術或椎體後凸成形術時,醫師會使用特定的醫療材料來填充並穩定塌陷的椎體。主要有以下兩種類型:

- 骨水泥 (PMMA)

- 這是什麼? 它的主要成分是「聚甲基丙烯酸甲酯」(PMMA),是一種特殊的丙烯酸類聚合物。手術中,醫師將它的粉末與液體混合,會發生放熱的化學反應(聚合反應),讓它在短時間內從濃稠的液態快速固化變硬。

- 它的主要作用? 它的核心功能是提供立即的結構穩定性。當它在骨折的椎體內硬化後,能夠有效地固定住碎裂的骨片、填充因塌陷產生的空隙,從而消除或顯著減少引起疼痛的微小活動。這也是它能快速幫助緩解疼痛的關鍵原因。

- 它對身體的影響? 這種 PMMA 骨水泥被認為具有良好的「生物惰性」,意思是身體通常不會對它產生明顯的排斥反應,同時它也不會被人體吸收或分解。因此,它是一種永久性的填充與穩定材料,會持續留在椎體內發揮支撐作用。這是目前最廣泛使用且研究充分的材料。

- 醫師如何看到它放的位置? 為了讓醫師在手術中利用 X 光螢幕監控注射過程是否準確、安全,骨水泥中都會添加「顯影劑」(例如硫酸鋇)。這樣骨水泥在 X 光影像上就會呈現不透光的狀態,醫師可以清楚看到它的分布。

- 結構性椎體植入物 (具支撐功能的裝置)

- 這是什麼? 這類技術是在注入骨水泥之前,先在塌陷的椎體內放置一個特殊設計、具有支撐功能的裝置。這些裝置有不同的設計形式,例如可擴張的金屬結構 或是線圈狀結構 (Coils) 等。

- 它們的主要用途? 這些植入物的主要目標是在椎體內部提供結構性的支撐。特別是在進行椎體後凸成形術時,會利用這類裝置來嘗試撐開塌陷的椎體,以恢復部分失去的椎體高度,並可能改善因骨折造成的駝背外觀。

- 放了這種裝置,還需要骨水泥嗎? 通常是需要的。在放置好結構性植入物之後,醫師大多還是會接著注入骨水泥。這時骨水泥有幾個作用:

- 填充植入物周圍以及椎體內部的剩餘空間。

- 將植入物牢固地固定、錨定在椎體骨骼內。

- 提供最終的、整體的穩定性與結構強化。

骨水泥有後遺症嗎?早年脊椎骨水泥手術的風險

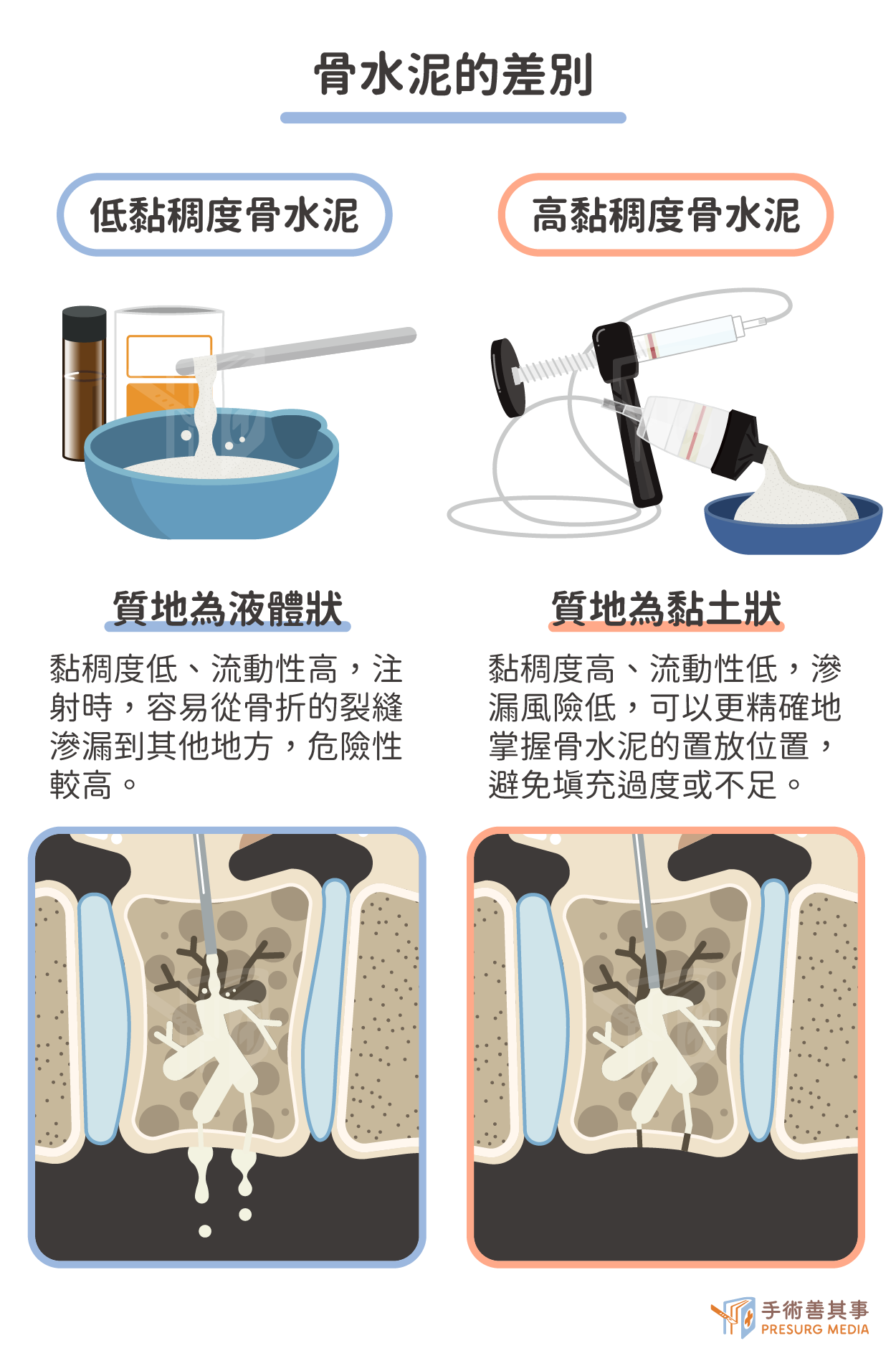

在椎體強化手術(俗稱打骨水泥)發展的早期階段,受限於當時的材料特性、手術技術成熟度及影像監控條件,部分手術風險較今日更為常見和突出。其中,最核心的風險圍繞著骨水泥的控制及其引發的滲漏問題。

- 為什麼以前比較容易漏?

- 骨水泥太「稀」了: 早期的骨水泥配方,通常黏稠度比較低,就像比較稀的膠水或油漆一樣,流動性太好。在注射的時候,壓力一推,就比較容易從骨折的裂縫,或是鑽進骨頭周圍的小血管裡,跑到不該去的地方。

- 「看」得沒那麼清楚,經驗也還在累積:當時醫生注射的技術還在不斷改進和標準化,對於打多少量、用多快速度、多大壓力最剛好,經驗還沒那麼豐富。而且,手術中用來監看骨水泥打到哪裡的X光設備 (透視機),清晰度和即時反應可能不如現在先進(比如高品質的雙平面透視沒那麼普及),所以要馬上發現非常微小的滲漏並立刻停止,挑戰性比較大。

- 漏出來會有什麼嚴重後果?

- 傷到神經 (Neurological Injury): 這是大家最擔心的後果之一。如果骨水泥不幸漏到脊椎管裡面(脊髓所在的地方)或是神經根旁邊的孔洞,就可能直接壓迫到重要的神經。病人術後可能會感覺劇烈疼痛、手腳麻木、沒力氣,嚴重的話甚至可能造成癱瘓。雖然造成永久性嚴重損傷的比例不是非常高,但因為後果太嚴重了,所以一直是早期手術非常重要的考量。另外,如果早期穿刺下針的位置不夠精準,操作本身也有傷到神經的可能性。

- 造成肺部血管堵塞 (肺栓塞, Pulmonary Embolism, PE): 如果流動性比較高的骨水泥漏進了脊椎骨周圍的靜脈血管裡,這些「外來物」就有可能跟著血液循環跑到肺部,堵塞肺部的血管,這就是「肺栓塞」。有時候,手術中擠壓骨頭也可能讓一些脂肪或骨髓碎片進入血管,同樣可能造成肺栓塞。這是一種可能危及生命的嚴重併發症,在早期也是大家非常關注和警惕的風險。

高黏稠度骨水泥:提升脊椎手術安全性的特性與臨床應用

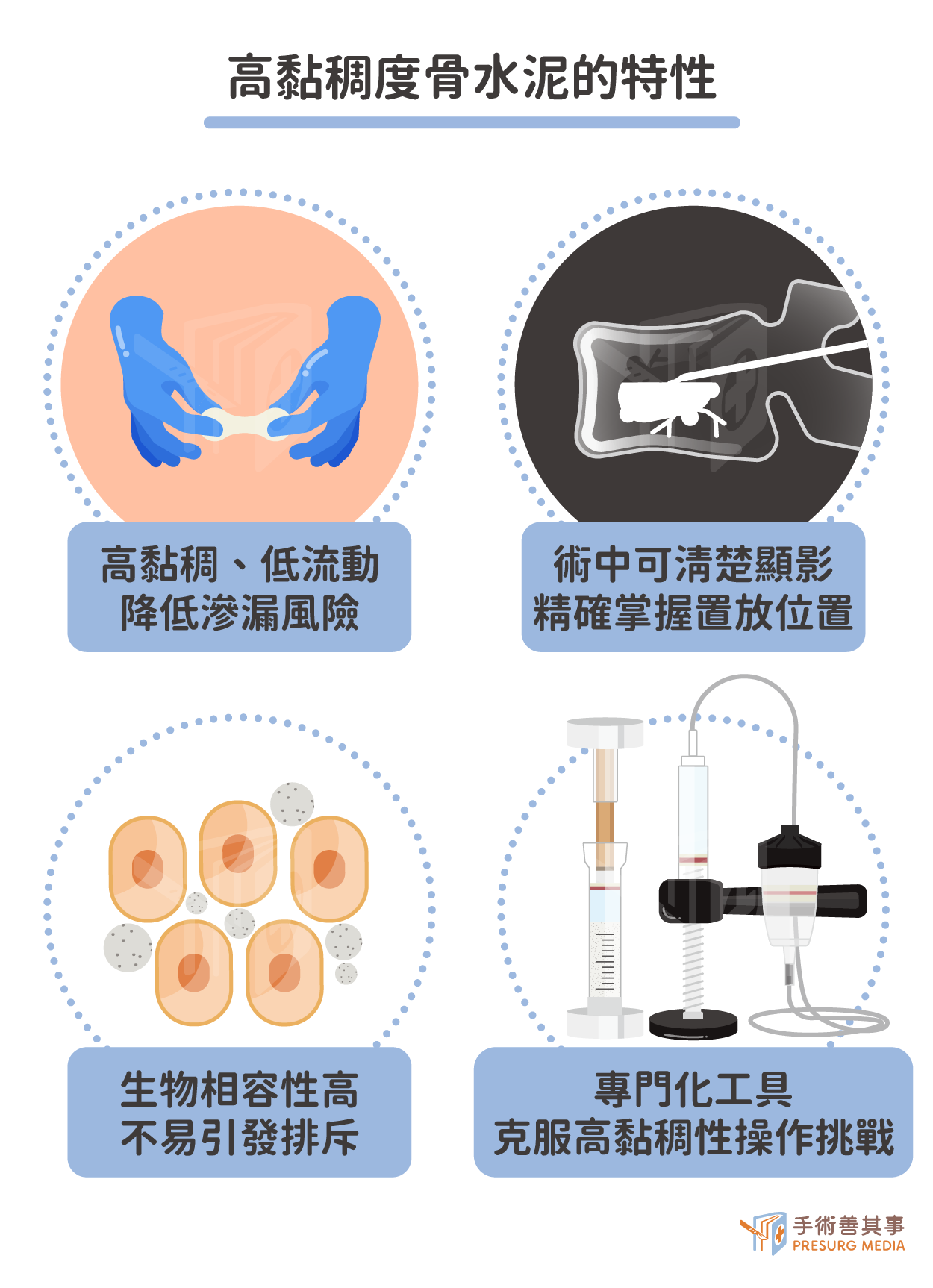

近年來,為應對傳統(低黏稠度)骨水泥在椎體強化手術中的挑戰,高黏稠度骨水泥 (High-Viscosity PMMA Bone Cement) 的發展已成為提升手術安全性的關鍵解決方案。其特殊配方設計的核心目標,正是強化醫師操作時的可控性,並顯著降低骨水泥滲漏風險。相較於傳統骨水泥,高黏稠度骨水泥的主要特性與優勢體現在以下幾個方面:

- 顯著提升手術安全性

- 大幅降低滲漏風險:這是高黏稠度骨水泥最重要的核心價值。由於其物理特性為高黏稠、低流動,骨水泥不易隨意流動,使醫師能更有效地將其侷限在目標椎體骨折區域內。這顯著減少了骨水泥意外滲入椎管、血管或周圍軟組織的機率,從根本上極大提升了手術的整體安全性。

- 提供更高的安全邊際: 特別是在處理骨壁不完整或鄰近重要結構等高風險、複雜病例時,這種「不易流動」的特性提供了額外的安全緩衝。

- 降低熱損傷風險:部分改良配方致力於優化放熱曲線,結合精確的注射控制,有助於管理聚合溫度,減少對鄰近神經造成熱損傷的潛在風險。

- 實現精準有效的椎體強化

- 精準可控的填充:其較低的流動性賦予外科醫生更佳的控制力,能夠更精確地掌握骨水泥的置放位置與最終分布形態,有助於實現可預測的強化效果,避免填充過度或不足。

- 提供立即且強固的機械支撐:注入後迅速聚合固化,立即為受損椎體提供高度的機械強度和結構穩定性,這是快速緩解疼痛、恢復穩定的核心機制。

- 優化手術操作與監控

- 術中良好的可視性:骨水泥中依法規需添加顯影劑,使其在X光透視下清晰可見,對於術中實時監控注射過程、評估填充效果、及時發現潛在滲漏至關重要。高黏稠度骨水泥在影像下常呈現邊界更清晰、更集中的形態。

- 長期穩定與生物相容性

- 優良的生物相容性 :骨水泥材質本身具有良好的生物惰性,作為永久性植入物,不易引發排斥,不被吸收降解,能與周圍骨骼形成穩定的機械互鎖結構,提供長期支撐。

- 配合發展的專門化遞送系統與器械:為有效發揮高黏稠度骨水泥的優勢並確保其精確放置,醫材界已發展出相應的專門化工具以克服其高黏稠性帶來的操作挑戰。

- 高壓注射系統:由於需要較大的推送力,必須採用特別設計的注射器械或動力輔助系統,以產生足夠且穩定的壓力,實現順利且可控的骨水泥注入。

- 優化的輸送針具: 輸送系統可能包含內徑稍大的穿刺針或工作套管,旨在降低流動阻力,使其能更容易、順暢地通過。

- 密閉式的混和系統:在密閉裝置中混和骨水泥,可增加骨水泥的穩定性,以及醫護人員及病患的安全性,可增加骨水泥的穩定性,以及醫護人員及病患的安全性。

骨水泥手術需要麻醉嗎?

椎體壓迫性骨折的微創手術,通常都需要在麻醉下進行。麻醉的目的是確保手術過程的無痛、安全與順利,讓醫師能夠精準地操作,同時也極大提升患者在手術過程中的舒適度。

針對這類脊椎微創手術,麻醉方式的選擇並非單一,而是醫療團隊(包括主刀的脊椎外科醫師和麻醉科醫師)根據患者的具體情況、骨折的複雜程度以及手術的類型來共同決定的。主要有以下兩種麻醉方式:

- 局部麻醉合併靜脈鎮靜

- 如何進行?這種方式是在手術部位(即穿刺針進入的背部皮膚區域)施打局部麻醉藥物,以阻斷該區域的痛覺。同時,麻醉科醫師會從患者的靜脈輸液管路給予鎮靜藥物和止痛藥物。在整個過程中,患者通常保持意識清醒或處於淺層睡眠狀態,能夠自主呼吸,甚至可能對醫師確認穿刺針位置時的指令做出簡單回應,但手術區域不會感到疼痛,整體身心也會處於放鬆舒適的狀態。麻醉科醫師會全程監測患者的生命徵象(如心跳、血壓、呼吸、血氧濃度等),確保安全。

- 主要優點與適用情境

- 對生理影響較小:特別適合年紀較大、心肺功能不佳、或有多重慢性疾病,難以承受全身麻醉風險的患者。

- 術後恢復較快:由於麻醉深度較淺,患者術後能較快恢復清醒,噁心嘔吐等副作用也相對較輕。

- 適用手術類型:常應用於病情相對單純、預計手術時間較短的單節椎體成形術或椎體後凸成形術。

- 潛在考量與副作用:雖然相對安全,但仍可能有低血壓、呼吸抑制(鎮靜藥物劑量較大時)、術中輕微不適感或焦慮(因患者仍有部分意識)等情況。麻醉科醫師会密切監控並及時處理。

- 全身麻醉

- 如何進行?當椎體壓迫性骨折的微創手術決定採用全身麻醉時,患者將透過靜脈輸液管路或吸入性麻醉藥物進入一種完全失去知覺、肌肉鬆弛的深度睡眠狀態。這確保了在手術器械(如穿刺針、球囊)於椎體內操作時,患者不會有任何感知或移動,為手術的精準性和安全性提供保障。在全身麻醉下,患者的自主呼吸會受到抑制,因此通常需要氣管內插管或放置喉罩 來輔助呼吸,並由呼吸器維持。手術過程中,麻醉科醫師會嚴密監控各項生理參數。

- 主要優點與適用情境

- 完全無痛無知覺,提供最佳手術條件:患者在術中不會有任何疼痛感或記憶,這使得手術醫師能夠在患者完全不動的情況下更穩定地操作,尤其對於手術範圍較大或過程稍複雜的情況更是如此。

- 適用範圍更廣:

- 當骨折涉及多個脊椎節段,需要同時處理時。

- 當椎體壓迫性骨折合併了需要神經減壓的狀況時。

- 預期手術時間較長的情況,例如部分椎體後凸成形術可能因球囊擴張程序較耗時。

- 若患者本身極度焦慮、恐懼,或因其他原因無法配合在局部麻醉下完成手術者。

- 潛在考量與副作用:

- 術後恢復時間相對較長,可能會有噁心、嘔吐、喉嚨痛(因插管或喉罩刺激)、頭暈、疲倦等術後常見反應。

- 對於年長或心肺功能儲備較差的患者,全身麻醉的生理挑戰相對較大,風險也略高於局部麻醉加靜脈鎮靜。術後通常需要一段時間的住院觀察。

手術的整體預期與重要提醒

值得一提的是,無論採用何種合適的麻醉方式,微創椎體填充手術通常能為患者帶來顯著的益處,超過九成的患者術後疼痛都能獲得有效緩解。然而,正如任何醫療程序一樣,這類手術也存在潛在的風險和併發症。較常見的包括(儘管總體發生率不高):

- 骨水泥滲漏:填充的骨水泥可能極少量滲漏到椎體周圍,在罕見情況下可能刺激神經或進入血管(發生率一般低於5%)。

- 鄰近節段再骨折:接受治療的椎體穩定後,其上下相鄰的椎體因為力學環境改變,未來發生新的壓迫性骨折的風險約為20-30%。

- 其他如感染、出血等一般手術風險(發生率極低)。

骨水泥治療脊椎骨折:健保給付條件與自費項目說明

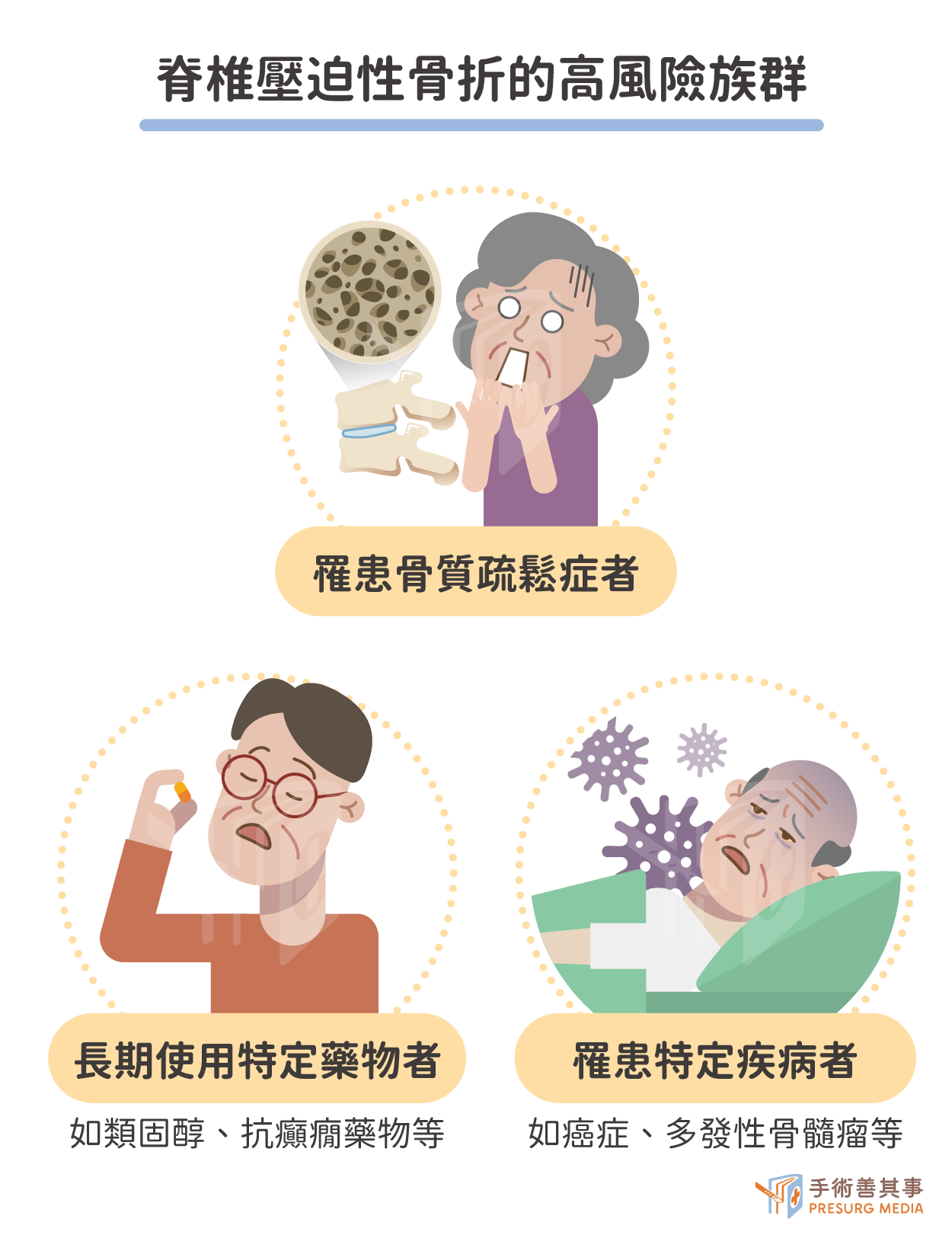

椎體壓迫性骨折的發生,主要與骨骼強度下降或承受超出負荷的壓力有關。

了解哪些族群風險較高,以及相關手術治療的健保給付情況,對醫病溝通與決策至關重要。

- 脊椎壓迫性骨折的高風險族群

- 罹患骨質疏鬆症者:這是最主要、最常見的風險族群。 骨質疏鬆導致骨骼密度和品質下降,骨小樑變薄、變脆弱,使得椎體無法承受日常活動的壓力(如彎腰、咳嗽、輕微跌倒),就可能發生壓迫性骨折。

- 高風險中的高風險

- 年長者:骨質會隨著年齡增長而流失,通常 65-70 歲以上風險顯著增加。

- 停經後婦女:雌激素急遽減少會加速骨質流失。

- 有骨質疏鬆症家族史者。

- 體型瘦小、體重過輕者。

- 鈣質與維生素D攝取不足者。

- 缺乏負重運動者。

- 吸菸者與過量飲酒者。

- 長期使用特定藥物者

- 長期使用類固醇:長期口服或高劑量注射類固醇是造成藥物性骨鬆與椎體壓迫性骨折的重要原因。

- 其他藥物: 某些抗癲癇藥物、芳香環酶抑制劑(用於乳癌)、雄性素剝奪療法(用於攝護腺癌)、過量的甲狀腺素等,也可能影響骨密度。

- 罹患特定疾病者

- 惡性腫瘤(癌症)患者:

- 骨轉移:某些癌症(如乳癌、肺癌、攝護腺癌、腎臟癌、甲狀腺癌等)容易轉移到骨骼,尤其是脊椎,癌細胞會破壞骨骼結構,導致病理性骨折。

- 多發性骨髓瘤:這是一種源自骨髓漿細胞的癌症,常直接侵犯脊椎骨,造成骨骼溶解破壞和壓迫性骨折。

- 惡性腫瘤(癌症)患者:

脊椎骨水泥的健保給付條件

若不幸發生有症狀的椎體壓迫性骨折且經評估需手術治療,健保對於常用的填充材料「脊椎骨水泥」已有納入給付,旨在減輕病患經濟負擔,但設有明確的適用條件。

| 健保給付脊椎骨水泥主要條件比較表(111年7月1日起生效) | ||

| 條件/項目 | 一般脊椎骨水泥 | 高黏度脊椎骨水泥 |

| 適用手術(代碼) |

椎體成形術 (Vertebroplasty,33126B、33127B) |

椎體成形術(Vertebroplasty,33126B、33127B) |

| 主要適用條件 |

1. 胸腰椎骨折 |

1. 限因『骨質疏鬆症』造成之椎體骨折 |

| 神經學症狀限制 |

無此明確限制 |

必須『無』神經學症狀(如麻、無力、大小便異常等) |

| 健保審查方式 |

術後抽審 (原則上) |

『事前審查』 (需經健保署核准後方可使用及給付) |

| 所需佐證資料 |

病歷紀錄(含4週保守治療)、術後影像、疼痛評估報告等 (供後續審查) |

病歷紀錄、影像資料、疼痛評估報告等 (供事前審查) |

| 慢性骨折 (>12週) 額外要求 | 需額外MRI/CT 排除感染/腫瘤,且影像需顯示裂縫(cleft/cavity)或不癒合(non-union)證據 | |

| 使用限制 |

每次手術限使用一組(包) |

每次手術限使用一組(包) |

表格說明與注意事項:

- 適用範圍: 此表主要針對「椎體成形術」中使用的脊椎骨水泥健保給付條件。

- 條件嚴謹: 患者病情需完全符合所有相關規定,才能獲得健保給付骨水泥醫材費用。

- 關鍵差異: 高黏度骨水泥相較於一般骨水泥,有更嚴格的限制(限骨鬆症、無神經症狀),且必須經過事前審查並核准。

- 慢性骨折考量: 若骨折已超過 12 週,不論申請哪種骨水泥給付,都有額外的影像學檢查及其結果要求。

- 自費可能性: 若不符合健保條件,或醫病雙方基於特殊考量選擇健保未給付範圍的骨水泥時,相關醫材費用可能需要由患者自費。

- 資訊時效性: 健保政策與規定可能隨時間調整,本文資訊僅供參考。實際執行請務必以治療當時的最新官方公告及醫院說明為準。

- 務必諮詢確認: 強烈建議在手術前,務必與主治醫師及醫院相關部門(如醫事課、健保組)充分溝通,詳細確認自身條件是否符合健保給付資格,以及可能衍生的自費項目與預估金額。

骨水泥術後照顧、復健運動與飲食建議

在接受椎體成形術,或椎體後凸成形術後,雖然疼痛通常能快速獲得改善,但術後的居家照護、循序漸進的復健,以及預防未來再次骨折的措施,對於確保手術成效、提升生活品質及維持脊椎健康至關重要。以下為幾項重要的術後注意事項:

- 術後初期的活動與傷口照護

- 早期下床與活動原則:

- 在醫護人員的指導下,術後約24小時內通常即可嘗試下床活動。初期應避免長時間臥床,以減少併發症風險。

- 下床活動時,務必穿戴醫師處方的背架(通常需持續3至6個月,視恢復情況而定),以提供脊椎額外的支撐與保護。

- 學習並確實執行「圓滾木式翻身法」:翻身或變換姿勢時,保持肩膀、腰部和臀部呈一直線,如同滾動圓木般整體移動,避免扭轉脊椎,減少對手術部位的壓力。

- 避免彎腰撿拾地上物品、提取重物、或進行會造成脊椎劇烈震動或扭轉的動作。

- 早期下床與活動原則:

- 傷口照護

- 保持微創手術的穿刺傷口清潔與乾燥。

- 遵從醫囑換藥,並留意傷口是否有紅、腫、熱、痛或異常分泌物等感染跡象。若有任何疑慮,應立即返診。

- 循序漸進的復健運動

- 在醫師或物理治療師的指導下,逐步進行以下運動,以強化核心肌群、增加脊椎穩定性,並逐步恢復活動能力。

- 初期核心肌群訓練(術後數天至數週內,視醫囑開始)

- 靠牆深蹲/下滑運動:背靠牆壁,雙腳與肩同寬,緩慢沿牆壁下蹲至大腿與地面接近平行(或感到輕微痠即可,膝蓋不宜超過腳尖),維持姿勢5至10秒,再緩慢回復。每日可進行2至3組,每組重複5至10次。

- 下肢等長收縮運動:

- 直膝抬腿:平躺,一腿彎曲踩地,另一腿伸直並緩慢向上抬高約15-30公分,維持5秒後放下。兩腿交替進行。

- 踝關節幫浦運動:平躺或坐姿,腳踝重複向上勾、向下踩的動作。

- 進階運動與活動恢復(通常約術後4至6週後,視恢復情況與醫囑)

- 逐漸增加低衝擊性的有氧運動,例如:每日規律散步(從短距離、平緩路面開始,逐步增加時間與距離)、在淺水區游泳(自由式或仰式,避免蛙式等對腰椎壓力較大的泳姿)。

- 持續核心肌群訓練,可逐漸增加運動強度或複雜度。

- 避免高衝擊性或劇烈運動:在術後至少3至6個月內,應避免如跑步、跳躍、籃球、羽球等需要快速轉身或碰撞的運動,以及騎乘自行車(尤其是顛簸路面)。具體恢復運動種類與時間,務必諮詢您的醫師。

- 初期核心肌群訓練(術後數天至數週內,視醫囑開始)

- 在醫師或物理治療師的指導下,逐步進行以下運動,以強化核心肌群、增加脊椎穩定性,並逐步恢復活動能力。

- 預防再次骨折的長遠策略:由於許多椎體壓迫性骨折與骨質疏鬆有關,因此預防骨質繼續流失和避免跌倒,是防止未來發生新骨折的關鍵。

- 均衡營養與鈣質、維生素D補充

- 建議每日攝取足夠鈣質(如成人每日約1000-1200毫克)與維生素D3(每日約800-1000國際單位 IU),以利骨骼健康。

- 多攝取富含鈣質的食物,如:乳製品(牛奶、起司、優格)、小魚乾、豆製品(豆腐、豆干)、深綠色蔬菜(如芥蘭、莧菜)及黑芝麻等。

- 適度日曬(避開烈日時段,每日約15-20分鐘手腳曝曬)有助於身體合成維生素D,但不足部分仍建議透過食物或補充劑獲取。

- 必要時,可與醫師或營養師討論是否需要額外補充鈣片或維生素D補充劑。

- 居家環境安全與防跌措施

- 確保居家環境光線充足,夜間走道可設置小夜燈。

- 移除家中走道上可能造成絆倒的物品,如鬆脫的地毯、電線等。

- 浴室加裝防滑墊、扶手,並保持地面乾燥。馬桶旁也可考慮裝設扶手。

- 選擇合適的鞋子,避免穿著易滑或不合腳的鞋款。

- 若行動不便,應考慮使用合適的助行器或拐杖。

- 起身、轉身時動作宜放慢,避免姿勢快速變換導致暈眩跌倒。

- 均衡營養與鈣質、維生素D補充

- 定期追蹤與骨質疏鬆治療

- 遵從醫囑定期返診追蹤,通常會安排骨質密度檢查(建議每1至2年追蹤一次,或依醫師指示)。

- 若診斷有骨質疏鬆症,應持續且規律地接受骨質疏鬆藥物治療(可能需持續至少3年以上,視藥物種類與療效而定),切勿自行停藥或調整劑量。

- 若有任何不適,或對藥物有疑慮,應主動與醫師討論。

重要提醒:

術後的恢復速度因人而異,務必遵從您的主治醫師及物理治療師的個別化建議。如果在恢復過程中出現劇烈背痛復發、下肢麻木無力加劇、發燒、傷口異常等情況,應立即與醫療團隊聯繫或返診。透過確實執行上述注意事項,不僅能幫助您順利度過術後恢復期,更能為長期的脊椎健康打下良好基礎。