食道癌症狀像胃食道逆流?初期症狀、自我檢查、存活率、治療一次看

責任編輯:陳盈竹、簡睿晞

設計:林盟凱、殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

設計:林盟凱、殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

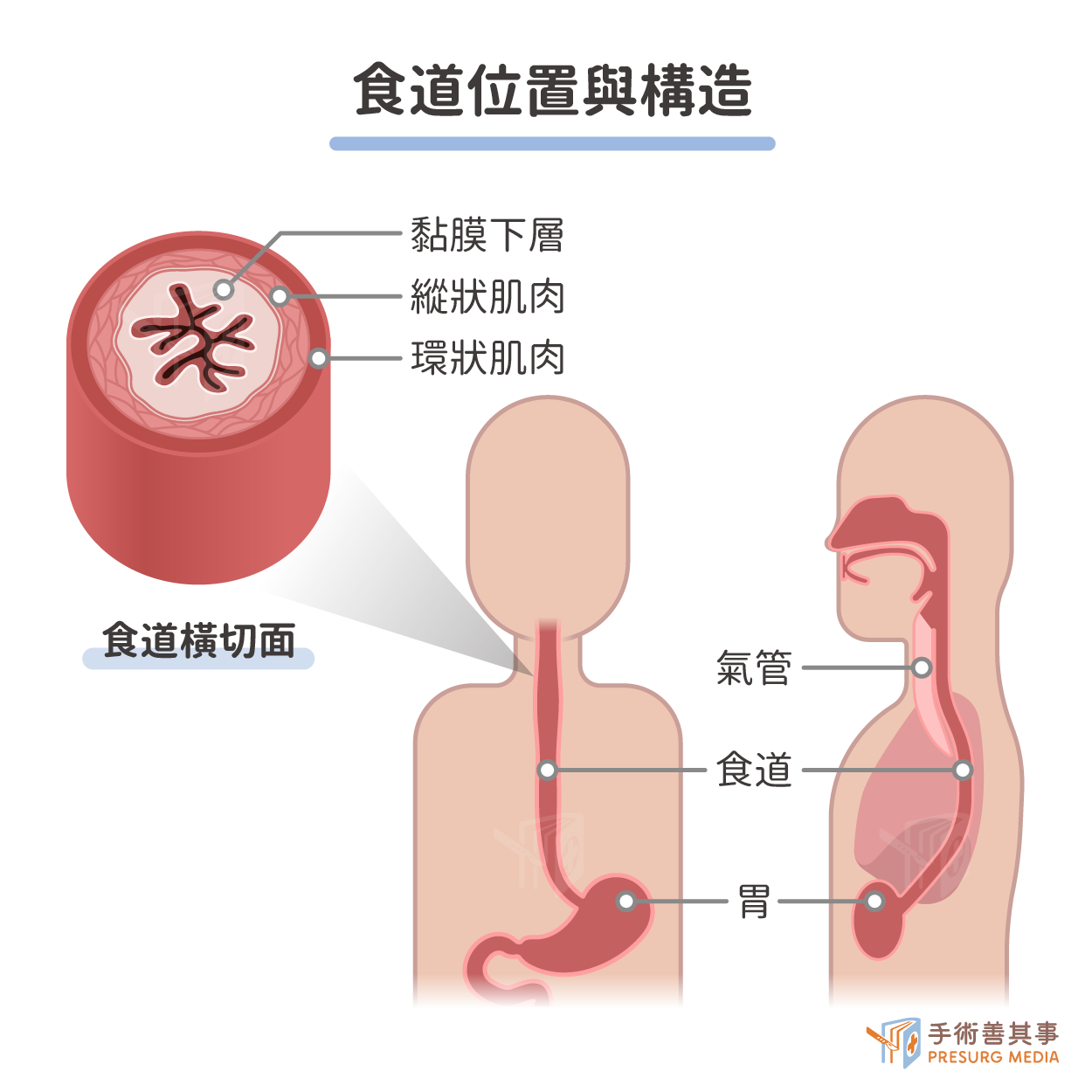

食道癌發生在哪裡?了解食道的位置、構造與功能

食道是消化道的起點,位於胸腔呼吸道(氣管)的後方,緊貼脊椎。從頸部開始,一直延伸到胃的交接處,橫跨頸部、胸腔和部分腹腔,全長約22至25公分。

食道由三層結構組成:

食道由三層結構組成:

- 肌肉層:由縱向、環狀、斜向三種肌肉組成,負責推動食物向下移動。

- 黏膜:由上皮細胞、基底膜、黏膜固有層、黏膜肌層組成,負責消化和吸收食物。

- 黏膜下層:由結締組織和血管組成,為黏膜提供營養和支持。

食道的功能主要為將食物從口咽送往胃部。當食物進入口腔後,會被咀嚼成小塊,並混合唾液。唾液中的消化酶會開始分解食物中的澱粉。小塊的食物會經過咽部進入食道。

食道內的肌肉會收縮,將食物向下推動。食道末端有一個括約肌,負責防止胃酸逆流到食道。當食物到達胃部後,胃會釋放胃酸和消化酶,進一步分解食物食道是消化系統的重要組成部分,其功能正常與否,直接影響到食物的消化和吸收。

食道癌分布位置

- 頸部食道:約 15%

- 食道中間三分之一:約 50%

- 食道下三分之一:約 35%

食道癌的發生原因是什麼?

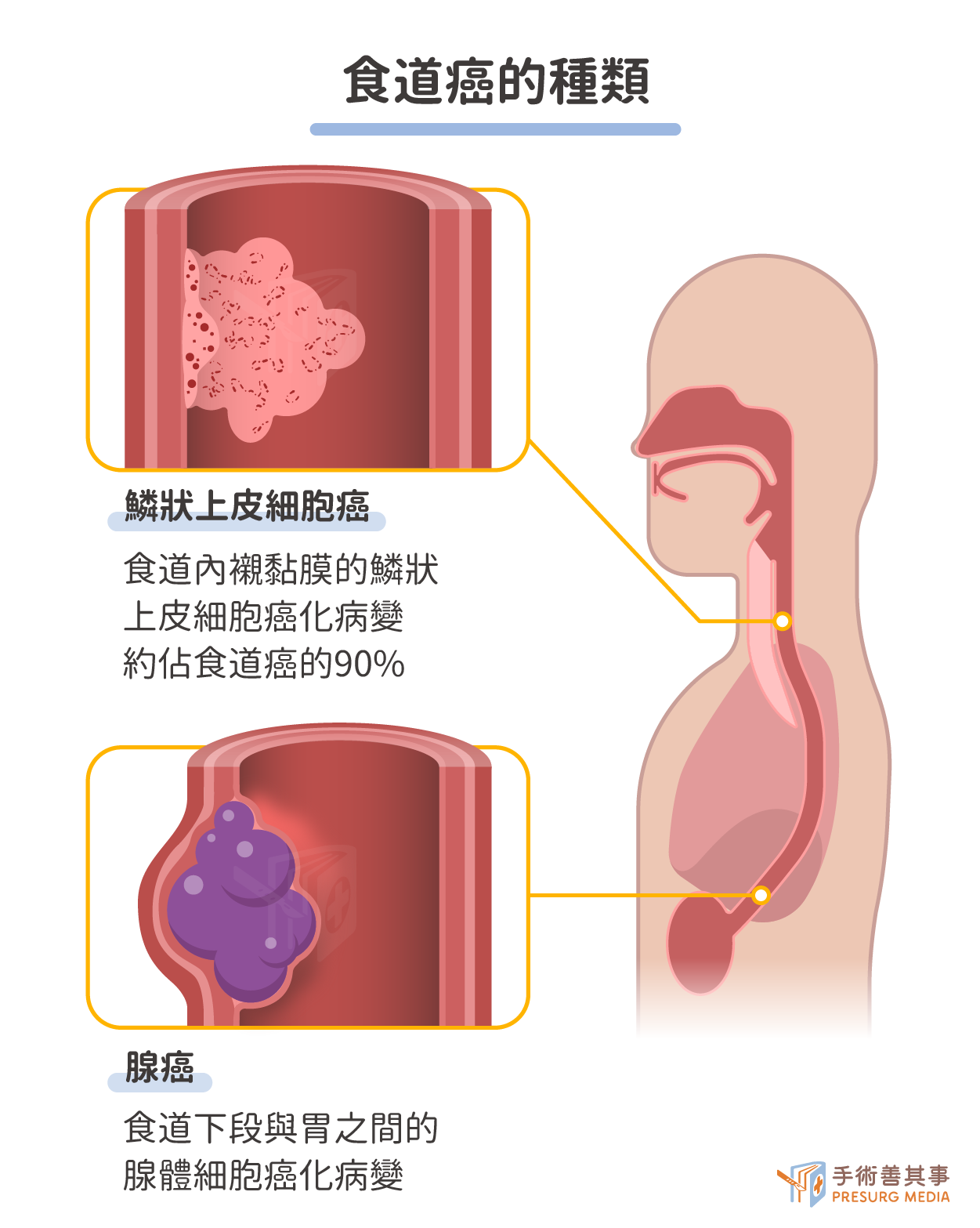

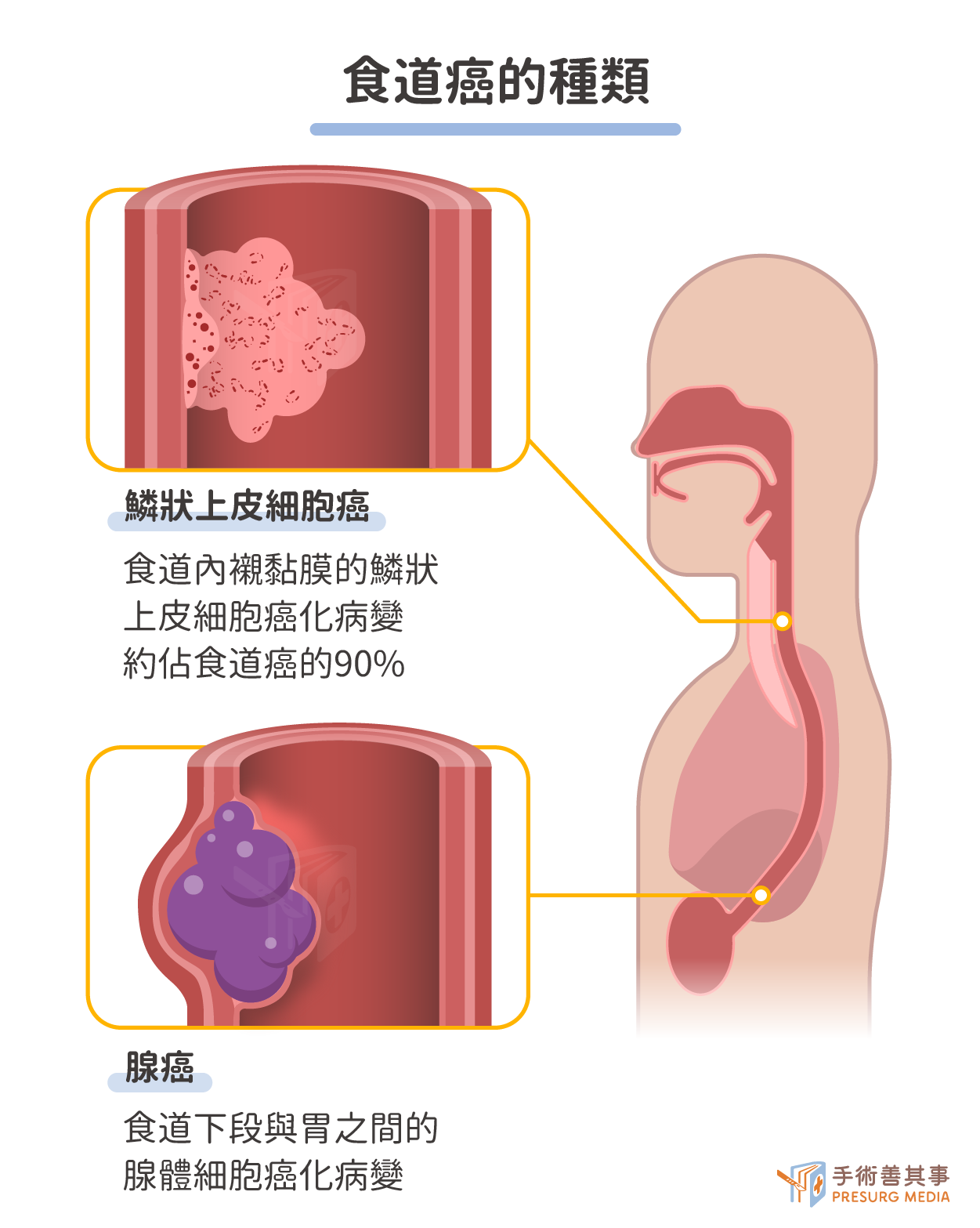

食道癌的形成大多是食道管腔內襯黏膜的「鱗狀上皮細胞」癌化病變後形成「鱗狀細胞癌」,約佔90%。鱗狀上皮細胞是食道黏膜最外層的細胞,負責保護食道免受刺激。當鱗狀上皮細胞受到長期刺激,例如抽煙、喝酒、吃醃漬或煙燻食物等,會導致細胞基因突變,進而癌化。

少部分食道癌是由食道下段與胃之間的「腺體細胞」癌化病變後形成「腺癌」。腺體細胞是食道下段與胃之間的黏膜細胞,負責分泌消化液。當腺體細胞受到長期刺激,例如胃食道逆流、食道炎等,也會導致細胞基因突變,進而癌化。

少部分食道癌是由食道下段與胃之間的「腺體細胞」癌化病變後形成「腺癌」。腺體細胞是食道下段與胃之間的黏膜細胞,負責分泌消化液。當腺體細胞受到長期刺激,例如胃食道逆流、食道炎等,也會導致細胞基因突變,進而癌化。

食道癌的症狀有哪些?食道癌初期有哪些徵兆?

食道癌早期通常沒有明顯的症狀,因此很難早期發現。隨著腫瘤的生長,食道管腔會逐漸變窄,導致吞嚥困難。90%以上食道癌患者最早發現的症狀為吞嚥困難與,通常會隨著病情的進展而逐漸加重。

食道癌初期

- 吞嚥困難:是食道癌最常見的症狀,通常會隨著病情的進展而逐漸加重。

- 胸痛:通常位於胸骨後方,吞嚥時會加重。

- 胃灼熱:通常出現在飯後或躺下時。

- 食道炎:食道黏膜發炎,會導致吞嚥疼痛、胸痛等症狀。

- 食道狹窄:食道腫瘤生長,會導致食道管腔變窄,進而導致吞嚥困難。

食道癌晚期

- 食道出血:食道腫瘤破裂,導致食道內出血。食道出血的症狀包括吐血、解黑便、血便等。

- 咳血:食道腫瘤侵犯到氣管或支氣管,導致食道氣管瘻管形成。食道氣管瘻管會導致食物或胃酸逆流到氣管,引起咳血。

- 其他症狀:腫瘤可能會侵犯到鄰近的器官或組織,導致其他症狀,例如胸痛、腹痛、呼吸困難等。也可能會轉移到遠端器官,例如肺部、肝臟、骨骼等,導致相應器官的症狀。

食道癌能自我檢查嗎?哪些人是高風險族群?

根據國民健康署103年所發布的台灣地區癌症登記年報,食道癌在台灣是男性第7好發的癌病,女性則排第24名。每年約有2,200名新診斷病例和1,500名死亡個案,患者大多數為男性(男女比高達16:1)。食道癌的好發年齡為 50-70 歲,好發於男性,男與女比例約為 4:1。以男性盛行率而言,最高和最低的國家相差達十七倍之多。

食道癌的好發地區包括中國中北部、日本、波多黎各、南美洲以及非洲東北部,其中台灣食道癌的死亡率在男性中排名第5,在女性中排名第21。這意味著,台灣的食道癌患者的死亡率相對較高,這與台灣的特定生活方式有關,例如台灣男性的吸煙率和嚼檳榔率都很高;台灣人經常食用醃漬、煙燻食物,這些食物中含有亞硝胺,亞硝胺是一種致癌物質,這些因素都會增加食道癌的風險。

整體而言,食道癌的致病原因可能有以下:

食道癌的好發地區包括中國中北部、日本、波多黎各、南美洲以及非洲東北部,其中台灣食道癌的死亡率在男性中排名第5,在女性中排名第21。這意味著,台灣的食道癌患者的死亡率相對較高,這與台灣的特定生活方式有關,例如台灣男性的吸煙率和嚼檳榔率都很高;台灣人經常食用醃漬、煙燻食物,這些食物中含有亞硝胺,亞硝胺是一種致癌物質,這些因素都會增加食道癌的風險。

整體而言,食道癌的致病原因可能有以下:

- 抽煙、飲酒、嚼檳榔:在台灣,超過80%的食道癌與這三項有關。主要為長期刺激消化道和呼吸道黏膜,導致細胞癌化,對基因產生毒性。尤其這三者同時存在時,風險會倍數增加。

- 醃漬、煙燻食物:這類食物含有亞硝胺,而亞硝胺是一種致癌物質。

- 過熱飲食:長期食用或飲用滾燙的食物會傷害食道黏膜,增加罹癌風險。世界衛生組織已將超過攝氏65度的燙食列為食道癌的危險因子。建議食物或飲料燙舌頭時就不要食用。

- 食道曾受腐蝕傷害:食道曾受腐蝕傷害,例如食道灼傷、食道穿孔等,會增加食道癌的風險。

- 食道弛緩不能:食道弛緩不能會導致胃酸逆流到食道,增加食道癌的風險。

- 肥胖:肥胖會增加食道癌的風險。

- 胃食道逆流:胃酸長期逆流會傷害食道黏膜,反覆的傷害和修復可能啟動癌化基因。

- 癌症史:家中有親戚罹患食道癌者,或曾罹患頭頸癌或口腔癌的患者,罹癌風險也較一般人高。

食道癌的診斷方式有哪些?

早期診斷

懷疑有食道癌的病人,醫師會先進行仔細的病史問診、身體檢查,以了解患者的症狀、病史、生活習慣等。如果醫師懷疑患者可能罹患食道癌,會安排以下檢查:

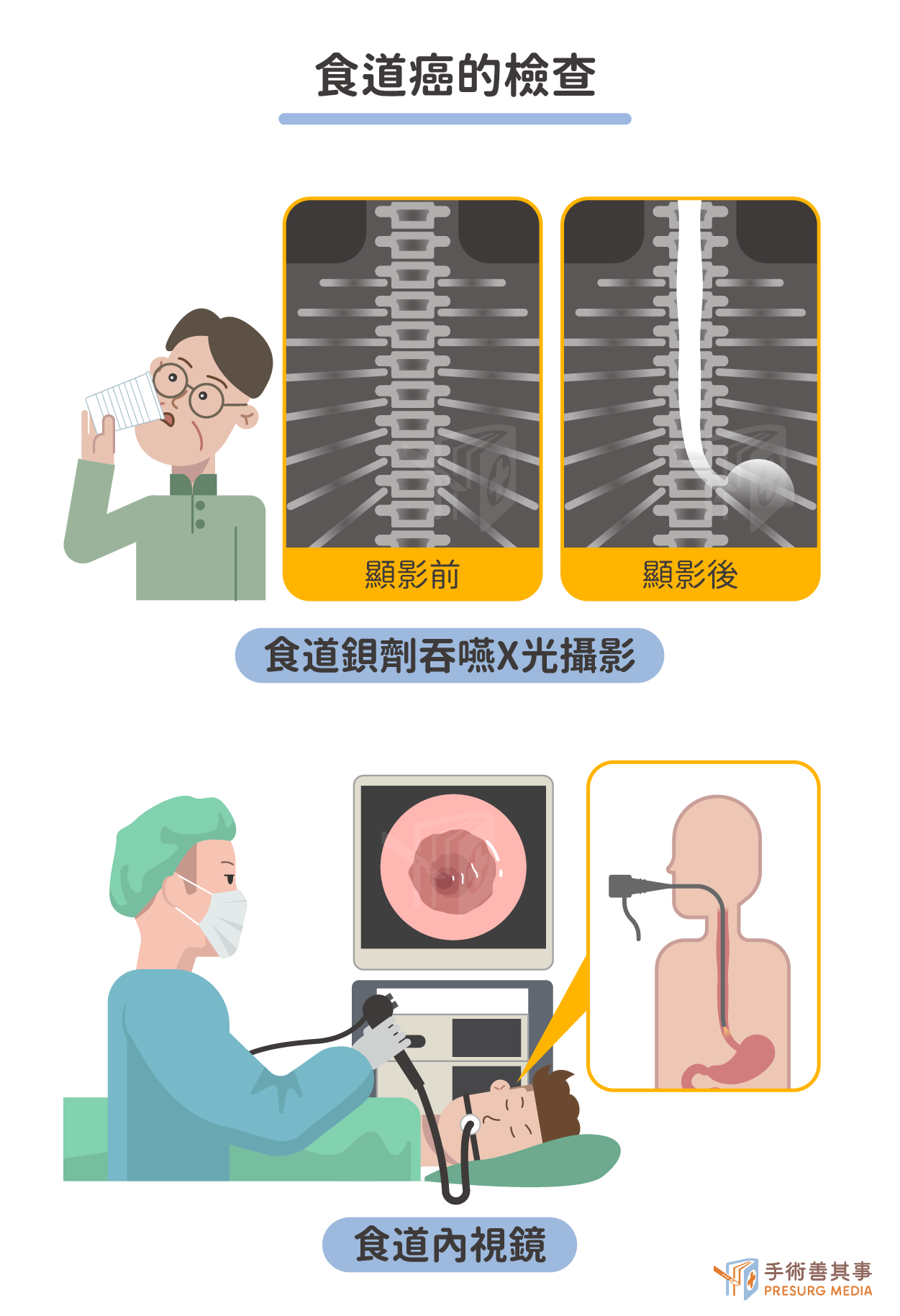

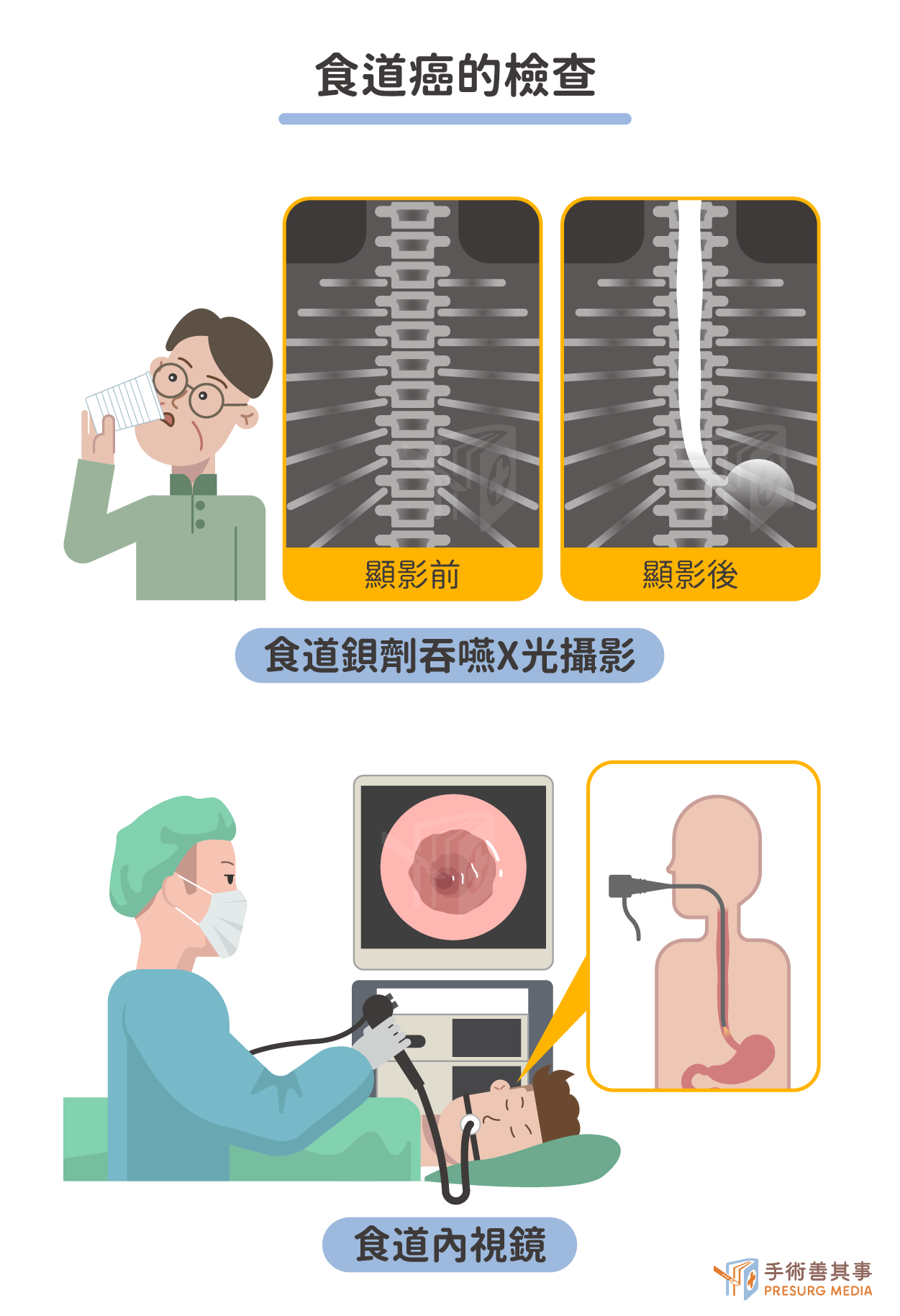

- 上消化道內視鏡:從口腔進入,直接觀察食道內部的情況,同時可切片取樣檢查。但早期微小病灶不易與正常組織區分,容易被忽略。

- 放大窄頻內視鏡 (NBI): 調整光波後,能特別顯示並放大微血管,有助於早期發現病灶

- 食道鋇劑吞嚥X光攝影:可以顯示食道內部的結構和形態,如果有腫瘤,會在X光片上顯示為異常的陰影。

癌症分期檢查

主要用於決定治療方針,一旦確診食道癌,需進行一系列檢查來評估癌症侵犯程度 (T)、局部淋巴結轉移 (N) 和遠端器官轉移 (M),以進行分期。- 支氣管鏡及咽喉鏡檢查: 評估是否有其他部位同時長癌或腫瘤局部侵犯。

- 食道內視鏡超音波 (EUS):評估腫瘤侵犯食道黏膜下層的深度 (T分期)。是目前最可靠的局部侵犯評估方式。

- 電腦斷層掃描(CT):顯示食道內部的結構、周圍組織的情況以及是否有遠端轉移。

- 磁振造影(MRI):提供與電腦斷層掃描相似的資訊,但對軟組織的顯示較佳。

- 全身正子攝影(PET):顯示腫瘤的代謝活性,有助於評估腫瘤的惡性程度和是否有遠端轉移。

如果患者已經病理確診為食道癌,後續的檢查可以幫助醫師評估腫瘤的大小、位置、侵犯程度以及是否有遠端轉移,以制定最合適的治療方案。

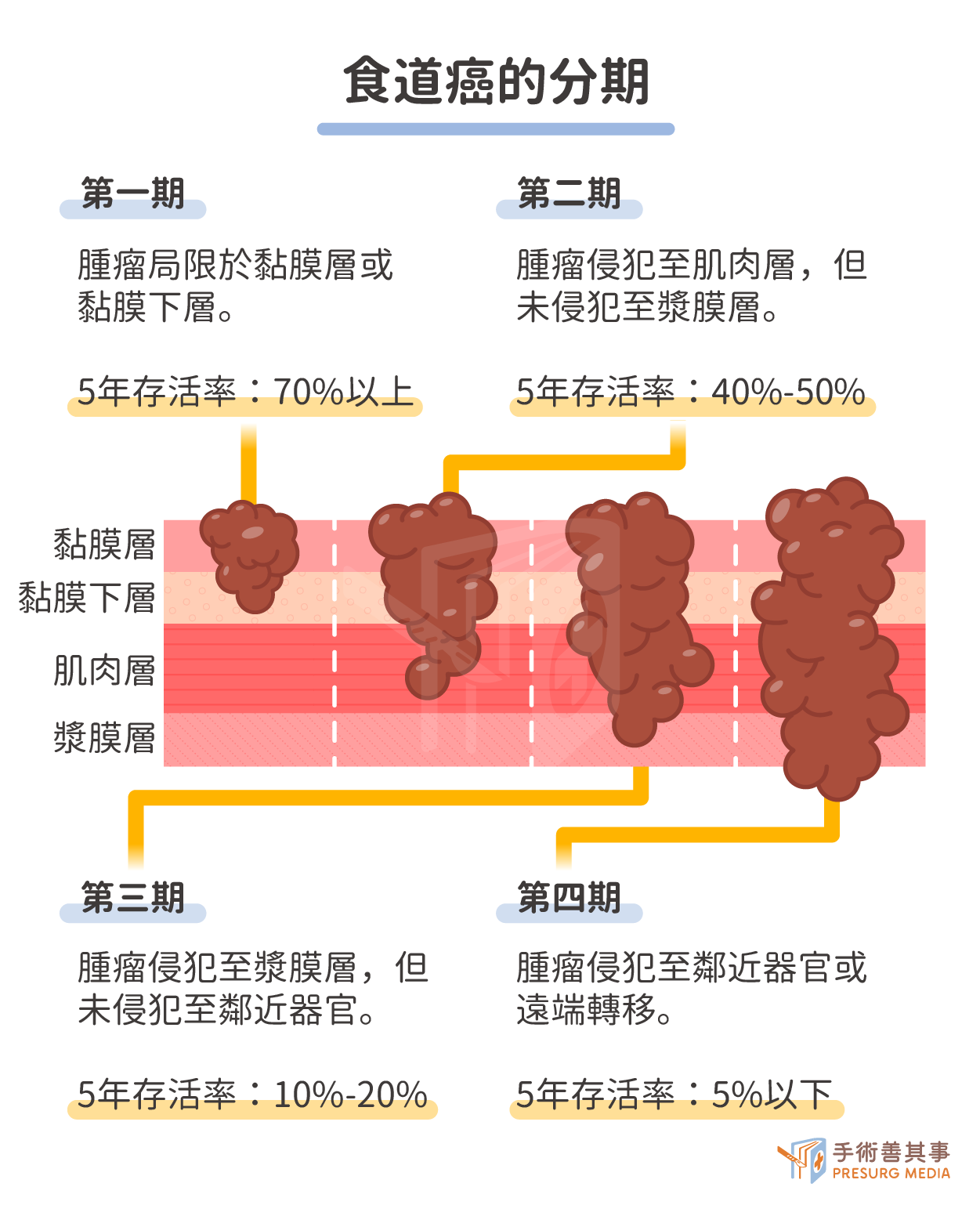

食道癌存活率有多少?了解食道癌的分期與存活率

食道癌的預後不佳,主要原因是早期症狀不明顯,不易被察覺,因此多數病患就醫時已是晚期。根據國民健康署的統計,台灣食道癌的平均五年存活率僅12-15%,僅稍高於十大癌症中預後最差的肺癌(五年存活率10-13%)。食道癌根據腫瘤侵犯的深度、周邊淋巴結侵犯的數目、遠端器官是否轉移等,可分為一到四期。

- 第一期:腫瘤局限於黏膜層或黏膜下層,未侵犯至肌層。5年生存率高達80%以上。

- 第二期:腫瘤侵犯至肌層,但未侵犯至漿膜層。5年生存率約為40%-50%。

- 第三期:腫瘤侵犯至漿膜層,但未侵犯至鄰近器官。5年生存率約為10%-20%。

- 第四期:腫瘤侵犯至鄰近器官或遠端轉移。5年生存率僅為5%以下。

食道癌會好嗎?了解食道癌的治療方式

食道癌的治療方法可分為治本與治標兩種。治本是將腫瘤徹底切除,以達到治癒的目的。手術是治本治療的主要方式,根據腫瘤的位置、大小、侵犯範圍等因素,可選擇以下手術方式:

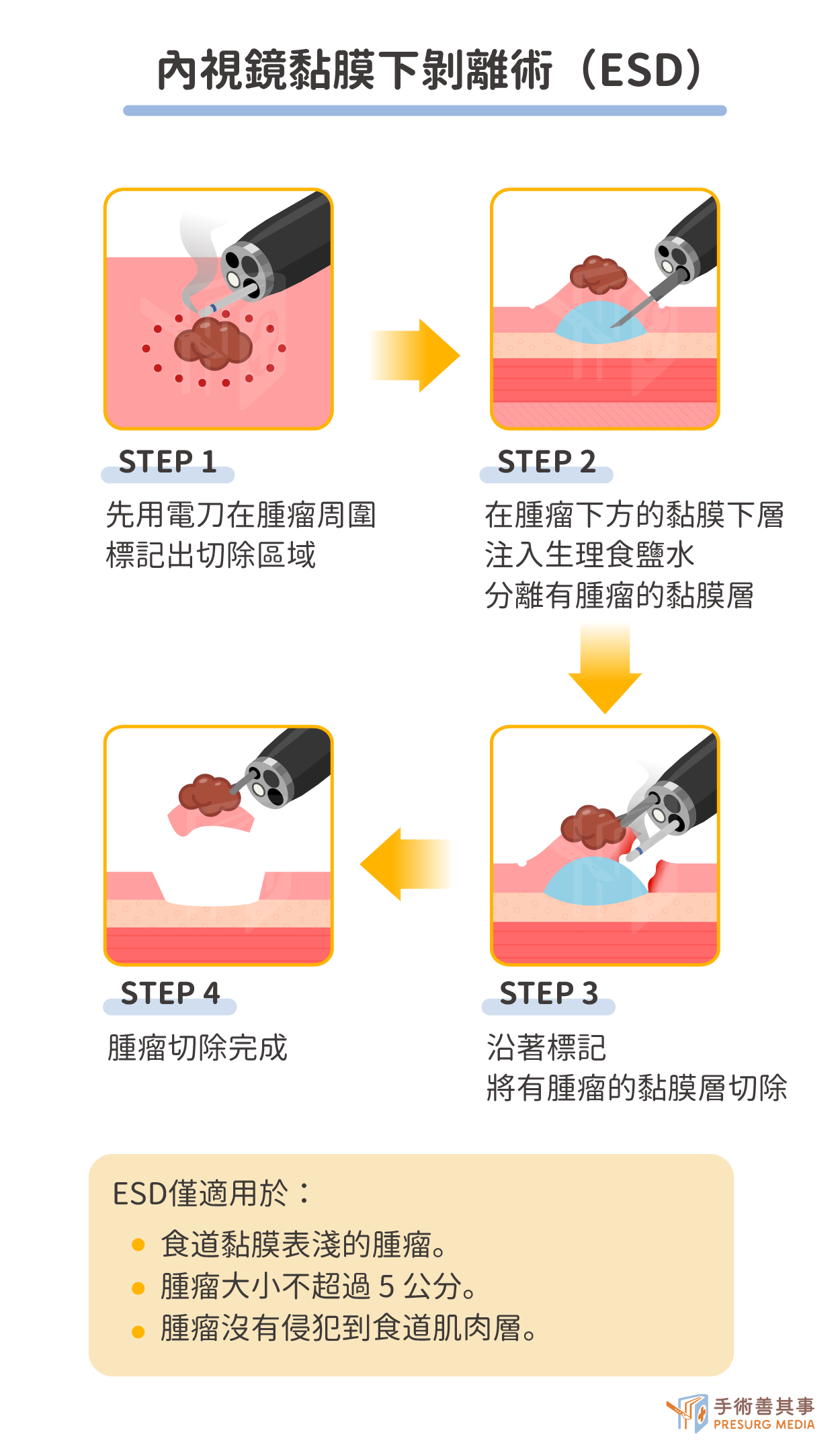

內視鏡黏膜下剝離術(ESD)

使用特殊的內視鏡設備和電刀,將食道黏膜表淺病灶,如同削蘋果皮一般削下來,所形成的傷口潰瘍則由正常黏膜細胞生長讓其自然癒合。

- 僅適用於以下情況:

- 食道黏膜表淺的腫瘤,如鱗狀細胞癌、腺癌、淋巴瘤等。

- 腫瘤大小不超過 5 公分。

- 腫瘤沒有侵犯到食道肌肉層

- 特點:能保留食道的功能,手術時間短,傷口小,術後疼痛少,患者恢復快。

- 風險:為對醫師技術要求高,以及不適合所有病灶,對於較大的腫瘤、有纖維化的腫瘤、或已侵犯到食道肌肉層的腫瘤,ESD 的效果可能不佳。

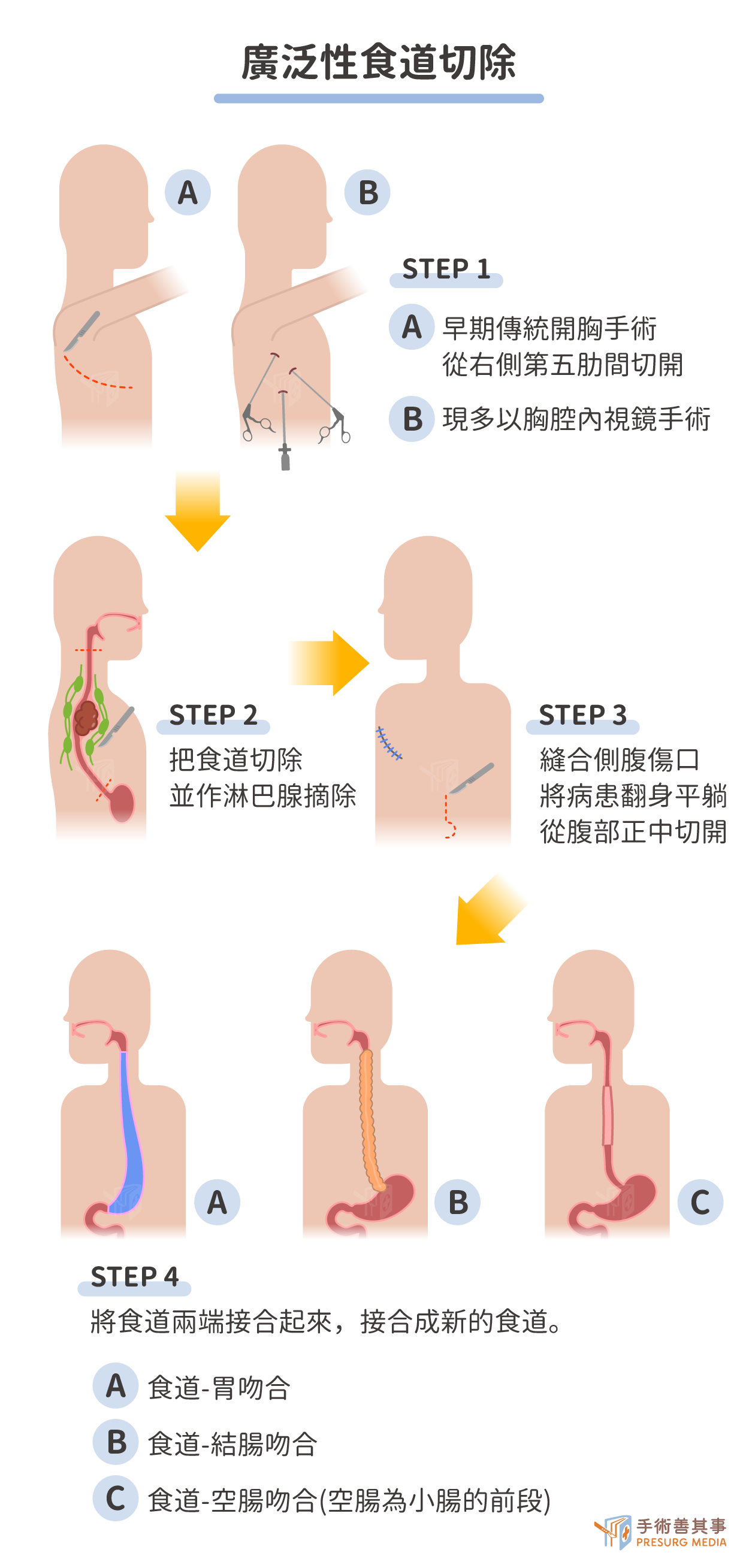

廣泛性食道切除 en-bloc resection

若腫瘤侵犯到食道黏膜下層或更深,合併淋巴轉移及零星的病灶,醫師多半會建議食道癌早期病人在身體狀況允許下,接受廣泛性食道切除,其五年存活率將可提高至35%。廣泛性食道切除的方法為,醫師會把腫瘤所在食道段切除,並將食道兩端接合起來;或是將其他器官(例如小腸、大腸)切下來,接合成新的食道。

- 手術流程如下:

- 病人採左側臥,早期從右側第五肋間做開胸手術,將食道作全切除,並作淋巴腺摘除。

- 現多以微創胸腔內視鏡手術,從3孔到2孔,甚至單孔手術均有。

- 之後縫合傷口,將病患翻身平躺,做腹部正中切開。

- 利用胃、結腸或空腸經由皮下、胸骨下或經縱膈腔來做食道重建。

- 施行頸部食道–胃吻合、食道–結腸吻合或食道–空腸吻合,是目前最常使用的方法。

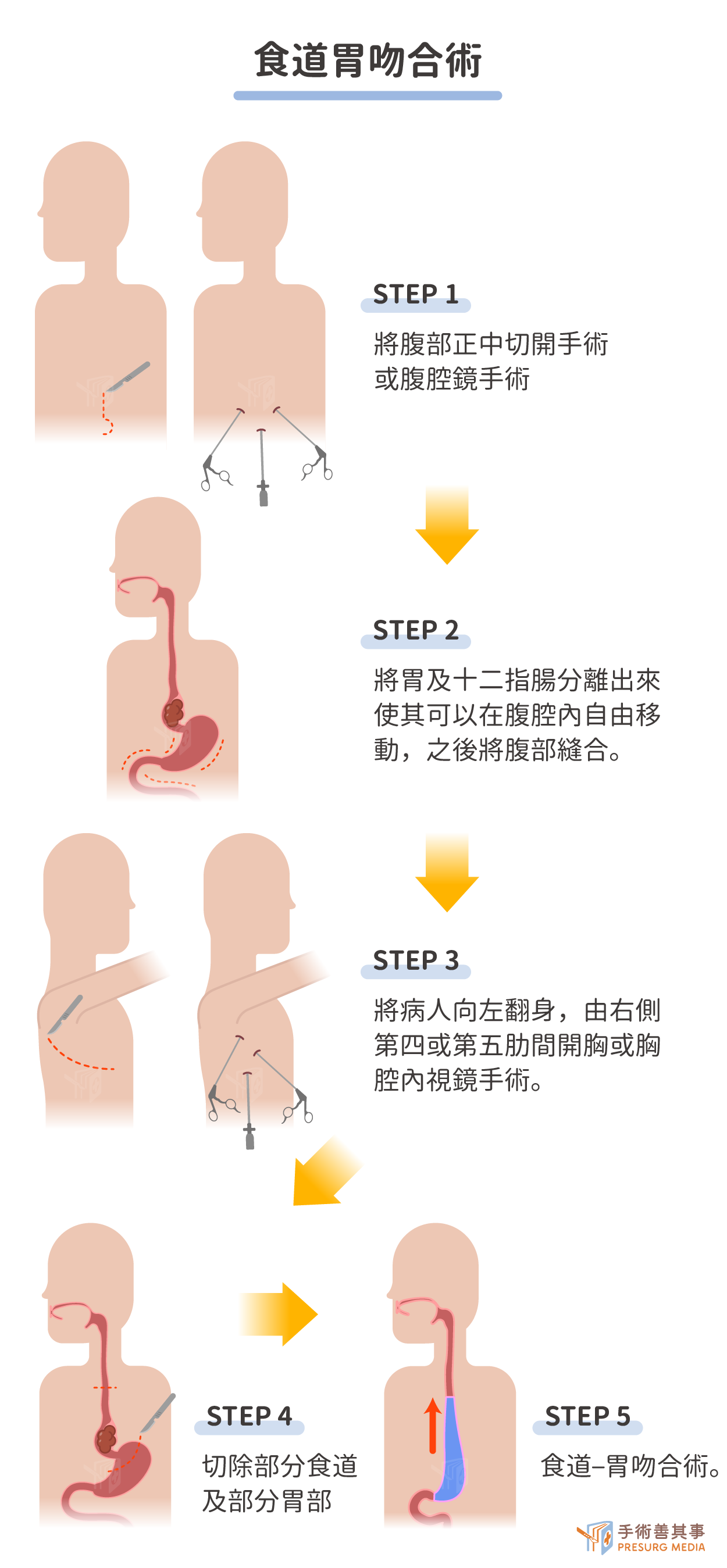

食道胃吻合術 Ivor-Lewis esophagectomy

若是發生在食道下端的食道癌,手術方式通常是食道胃切除術,即將食道下端和胃部一部分切除,並將胃部上端與食道上端吻合起來。

- 手術流程如下:

- 首先在腹部正中切開或腹腔鏡下將胃部從周圍的組織和器官中分離出來,使其能夠自由移動(胃部游離),並結紮短胃與左胃血管。

- 將十二指腸自後腹腔分離出來(Kocher maneuver),放鬆十二指腸後,將腹部縫合。

- 將病人向左翻身,由右側第四或第五肋間行開胸術或胸腔內視鏡手術,分離食道。

- 在腫瘤之上方7-10公分將食道切除。

- 在胸腔內作食道–胃吻合術。

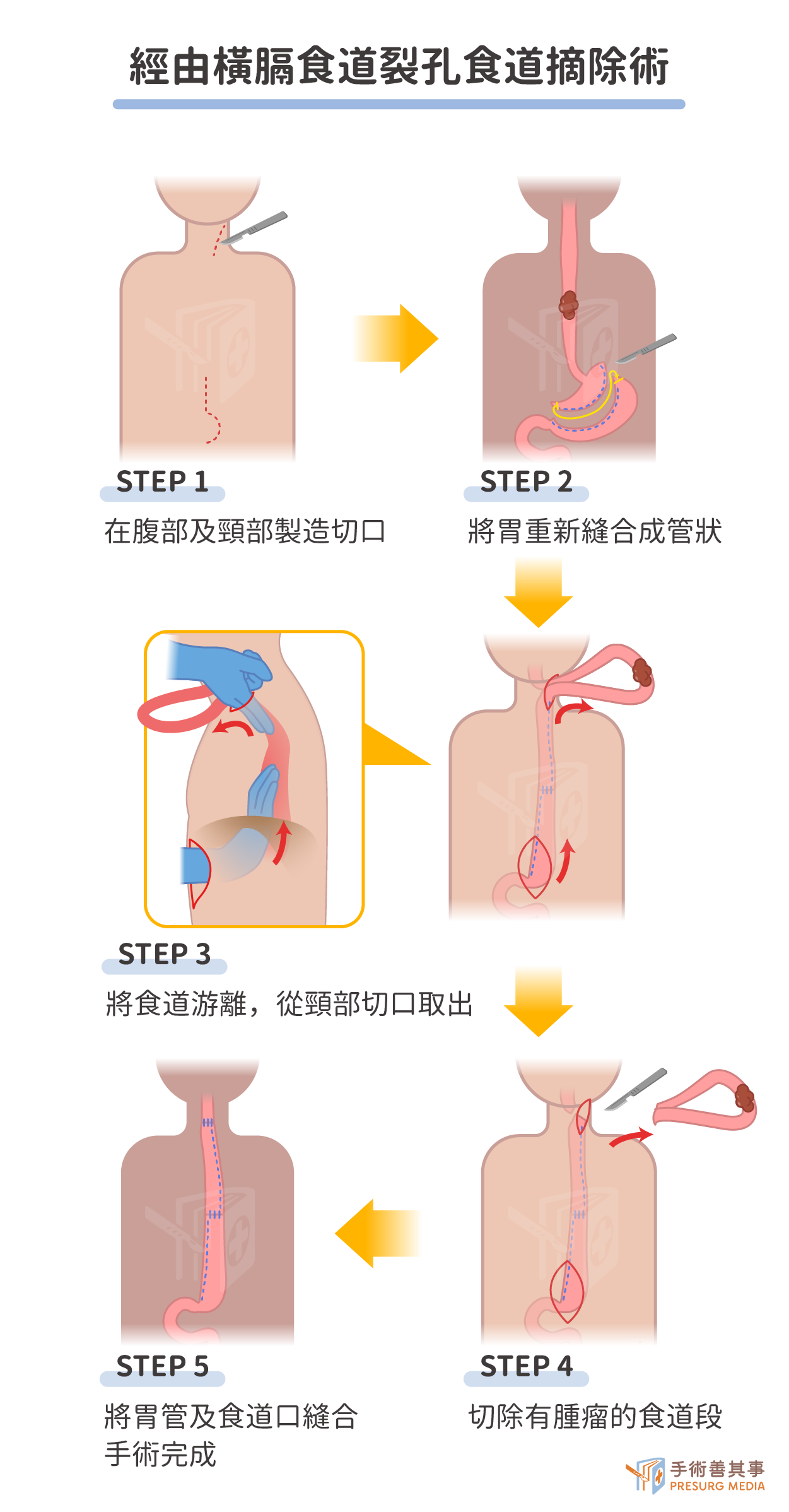

食道摘除術(經由橫膈食道裂孔)transhiatal blunt esophagectomy

不需開胸,適合肺功能不佳的患者或腫瘤位於食道上端或下端的患者。

- 手術流程如下:

- 首先在腹部正中切開,將胃部游離(將胃部從周圍的組織和器官中分離出來,使其能夠自由移動)。

- 然後在頸部做一個小切口,將食道上端分離。

- 使用鈍器在胸腔內將食道分離,並將腫瘤切除。

- 將胃部上端與食道上端或頸部的食道吻合起來。

- 特點:手術時間較短,創傷較小,術後恢復較快。

- 風險:吻合口的漏水率較高,容易發生食道管瘻。

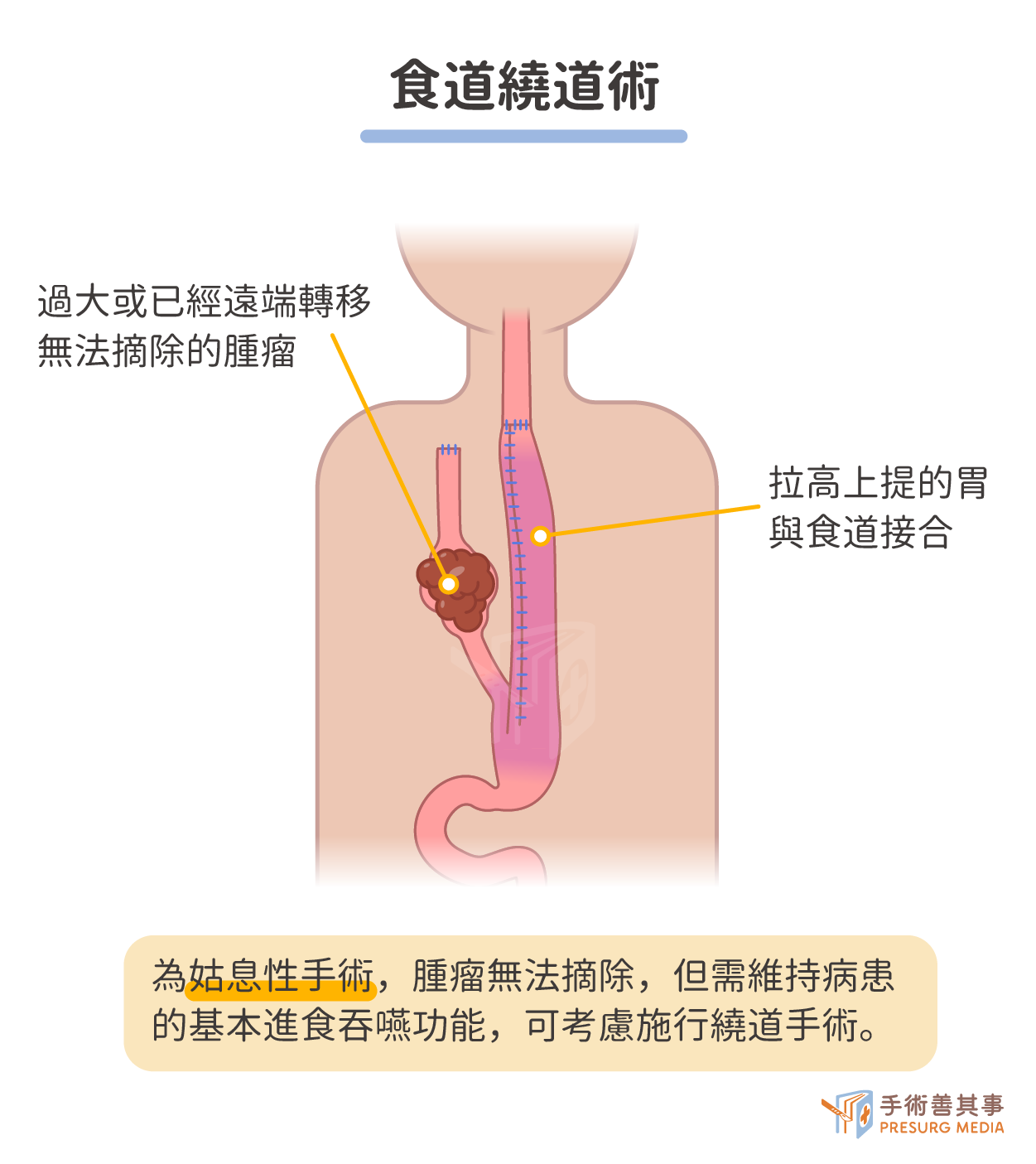

食道繞道術 bypass

當食道癌已侵犯到周邊組織、器官﹐腫瘤無法摘除,但病人身體狀況仍不錯時﹐可考慮施行繞道手術,為姑息性手術。

- 手術流程如下:

- 首先在腹部正中切開,將胃部游離。

- 然後將胃部一部分切除,並將胃部的另一部分與食道上端或頸部的食道吻合起來。

- 特點:可以保留食道,改善患者的吞咽功能。

- 風險:手術時間較長,創傷較大,術後恢復較慢。

食道癌的術後併發症

- 吻合處滲漏:這是食道癌手術後最常見的併發症,發生率約為5-20%。吻合處滲漏會導致食物或液體漏出,引起感染、發燒、疼痛等症狀,嚴重時可能需要手術再次修補。

- 肺炎:食道癌手術後,由於手術創傷、呼吸功能受損等原因,容易引起肺炎。肺炎會導致咳嗽、胸痛、發燒等症狀,嚴重時可能危及生命。

- 肺擴張不全:食道癌手術後,由於手術創傷、疼痛等原因,患者不敢深呼吸,導致肺部不能完全擴張,從而引起肺擴張不全。肺擴張不全會導致呼吸困難、咳嗽、胸悶等症狀。

- 心律不整:食道癌手術中常常需要切斷迷走神經,從而影響心臟的節律控制,導致心律不整。心律不整會導致心悸、胸悶、呼吸困難等症狀。

- 膿胸:食道癌手術後,如果有創口感染,可能會導致膿胸。膿胸會導致胸痛、發燒、呼吸困難等症狀。

食道癌分期與治療方式差異

| 期別 | 腫瘤狀況 | 治療方式 | 腫瘤可切除率 |

|---|---|---|---|

| 第零期 | 腫瘤僅限於食道黏膜層,無淋巴結轉移 | 手術為主 | 95%以上 |

| 第一、二期 | 腫瘤侵犯食道黏膜下層或肌層,但無淋巴結轉移 | 手術、化學放射治療或兩者合併使用 | 80%以上 |

| 第三期 | 腫瘤侵犯食道肌層或漿膜層,並有淋巴結轉移 | 手術、化學放射治療或兩者合併使用 | 50%以上 |

| 第四期 | 腫瘤已侵犯到周圍組織或器官,並有遠處轉移 | 姑息性治療為主,包括放射線治療、化學治療或其他緩解症狀的方法 | - |

(右滑看完整表格內容)

放射治療

利用高能量的放射線(如X光或質子束)來摧毀或抑制癌細胞的生長與分裂。整個療程開始前,會先進行「電腦斷層模擬定位」,精準規劃放射線的照射範圍,以求最大程度地涵蓋腫瘤,同時保護周圍的正常器官(如心臟、肺臟)。實際治療時,病患會躺在一部稱為「直線加速器」的機器治療檯上,機器會從不同角度將放射線劑量精準地投射到腫瘤部位。整個過程無痛,每次治療約需15至30分鐘,整個療程通常持續5至7週,每週進行5天。

- 副作用

- 放射性食道炎:這是最常見的副作用,約在治療開始後2至3週出現,病患會感到吞嚥困難、喉嚨痛或胸口灼熱感。

- 疲倦:身體在修復受放射線影響的正常細胞時會消耗大量能量,導致疲倦感。

- 皮膚反應:照射區域的皮膚可能會像曬傷一樣,出現發紅、乾燥、搔癢或脫皮。

- 晚期副作用:在療程結束數月或數年後,少數人可能出現食道狹窄或放射性肺炎(肺部纖維化)。

化學治療

透過靜脈注射或口服方式給予抗癌藥物,藥物會經由血液循環遍布全身,以殺死或抑制快速分裂的癌細胞。通常以「療程」為單位進行,例如每3至4週為一個療程,期間會給予幾天的藥物,之後休息數週,讓身體有時間恢復。常用的藥物組合包括鉑金類藥物和氟尿嘧啶類藥物(如5-FU)。給藥方式多為靜脈輸注,病患需在醫院的化療室接受治療,過程可能需要數小時。

- 副作用:由於化療藥物會影響全身快速分裂的細胞,因此副作用較為全身性:

- 消化系統:噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、口腔黏膜發炎(嘴破)。

- 骨髓抑制:造成白血球下降(增加感染風險)、紅血球下降(導致貧血、疲倦)、血小板下降(容易出血或瘀青)。

- 掉髮:毛囊細胞受損導致。

- 神經毒性:部分藥物可能引起手腳麻木或刺痛感。

標靶治療

使用能精準辨識癌細胞上特定分子標記(如特定蛋白質或基因突變)的藥物,藉此阻斷癌細胞的生長與擴散訊號,對正常細胞的影響較小。在開始治療前,必須先對腫瘤組織進行基因檢測,確認是否存在特定的「標靶」。例如,在食道腺癌中,若檢測出HER2基因過度表現,就可使用對應的標靶藥物。這些藥物通常以靜脈注射或口服方式給予,常與化療合併使用。

- 副作用:因藥物標靶的不同而異,相較於化療,通常較為溫和且具特異性:

- 皮膚反應:常見皮疹、皮膚乾燥或甲溝炎。

- 胃腸道問題:可能引起腹瀉。

- 高血壓:針對血管新生的標靶藥物可能導致血壓升高。

- 心臟功能影響:少數藥物(如HER2抑制劑)可能影響心臟功能,需定期追蹤。

免疫治療

重新活化或增強病人自身的免疫系統(特別是T細胞),使其能夠重新辨識並攻擊癌細胞。目前用於食道癌的免疫藥物主要是「免疫檢查點抑制劑」,如PD-1或PD-L1抑制劑。這些藥物能解除癌細胞對免疫系統的「煞車」機制。治療前,可檢測腫瘤的PD-L1表現量來預測療效。藥物透過靜脈注射給予,療程通常每2至6週進行一次。

- 副作用:由於免疫系統被活化,可能在攻擊癌細胞的同時,也錯誤攻擊到正常組織,引發「免疫相關不良事件」:

- 常見副作用:疲倦、皮疹、搔癢、腹瀉(結腸炎)。

- 較少見但嚴重的副作用:內分泌病變(如甲狀腺功能異常、腦下垂體炎)、肺炎、肝炎、腎炎等。需要醫療團隊密切監控,及時處理。

光動力療法

結合「光敏劑」與特定波長的「雷射光」,產生具細胞毒性的物質,以選擇性地摧毀癌細胞。此療法分為兩步驟。首先,經由靜脈注射光敏劑,這種藥物會優先聚集在快速增生的癌細胞內。等待約48至72小時後,醫師會利用內視鏡將光纖導管伸入食道,以特定波長的雷射光照射腫瘤區域。雷射光會活化光敏劑,產生高活性的單態氧,進而殺死癌細胞。此療法主要用於治療早期的表淺食道癌,或是無法接受手術或放化療的復發病患。

- 副作用

- 光敏感性:這是最主要的副作用。治療後的一個月內,病患的皮膚和眼睛會對光線極度敏感,必須嚴格避光(包含陽光與強烈室內光),以免引起嚴重曬傷。

- 局部反應:治療區域可能出現腫脹、疼痛或食道狹窄。

- 胸痛或背痛:治療後可能出現暫時性的疼痛。

食道癌術後照顧與飲食建議

飲食建議

在食道切除術後的病人,會被限制不能由口進食任何東西,以防止吻合的傷口洩漏或形成瘻管。應如何進食?會依照恢復情形而有所更動,需聽從醫護人員之指示。

- 一般來說,術後 2-3 天會開始進行鼻胃管灌食,以維持營養。

- 術後 7-10 天,會開始進行食道重建,並視情況開始由口進食流質食物。

- 術後 14-21 天,會開始進行軟質食物,並逐漸調整至正常飲食。

- 應避免食用刺激性食物,如辣椒、油炸、油膩、辛辣等,以免刺激傷口,並少量多餐。

管路照護

- 氣管內管:術後通常會插入氣管內管,以維持呼吸道暢通。通常會在術後 2-3 天拔除。

- 胸管:根據手術種類,可能會放置胸管,以引流胸腔積液。通常會在術後 1-2 週拔除。

- 其他引流管:可能會放置其他引流管,以引流傷口或腹腔積液。通常會在術後 1-2 週拔除。

肢體活動

- 術後早期下床活動有助於促進傷口癒合及肺部功能恢復。下床活動時,應先從短時間、少距離的活動開始,逐漸增加活動時間及距離。活動時應注意呼吸,避免過度疲勞。

疼痛處理

- 手術後會有疼痛感,醫師會評估視需要提供止痛藥,減緩症狀。

- 除了藥物外,患者也可以使用深呼吸技巧、看電視、聽音樂、與家人聊天等方式,轉移對疼痛的注意力。

傷口照護

- 開刀後傷口應保持乾燥,醫師會診視傷口後再換藥。若傷口滲濕,則隨時告知護理人員。

- 身上若有引流管應保持通暢及乾燥,若滲濕請告知護理人員協助換藥。

若出現以下症狀,應立即告知醫師:疼痛噁心、嘔吐、食慾不振、便秘或腹瀉、咳嗽、呼吸困難。

常見問題:食道切除後遺症?患者感受?

食道切除術後,患者的感覺會有所不同。以下是一些常見的感受:

- 吞嚥感覺:食道因被切除部分或全部,因此吞嚥感覺會有所不同。如果只切除部分食道,患者可能會感覺到食物在食道造口處的流動。如果切除全部食道,患者可能會需要通過鼻胃管或空腸造口管進行管灌。

- 腹部感覺:食道會被連接到胃或空腸,因此腹部可能會出現脹脹的感覺。這種感覺通常會隨著時間的推移而逐漸消失。

- 其他感覺:胸口疼痛、打嗝、噁心、嘔吐、食慾不振、體重減輕。

這些感覺通常會在術後逐漸消失,但也可能會持續存在。患者應注意觀察自己的感受,如果出現任何不適,應及時就醫。

常見問題:如何預防食道癌?

- 戒菸、戒酒、不嚼檳榔:菸、酒、檳榔都是食道癌的危險因子,戒除這些不良習慣是預防食道癌的首要之務。

- 控制體重:肥胖是食道癌的危險因子之一,維持健康體重有助於降低罹癌風險。

- 避免加工食品:加工食品中常含有亞硝酸鹽,而亞硝酸鹽是食道癌的致癌物質。

- 多吃蔬果:蔬果中含有豐富的抗氧化物質,有助於保護細胞免受傷害。

文獻參考

相關文章