大腸息肉要切除嗎?原因、症狀、切除方式、飲食建議

責任編輯:簡睿晞

設計:殷嘉岑、黃茉莉

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

設計:殷嘉岑、黃茉莉

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

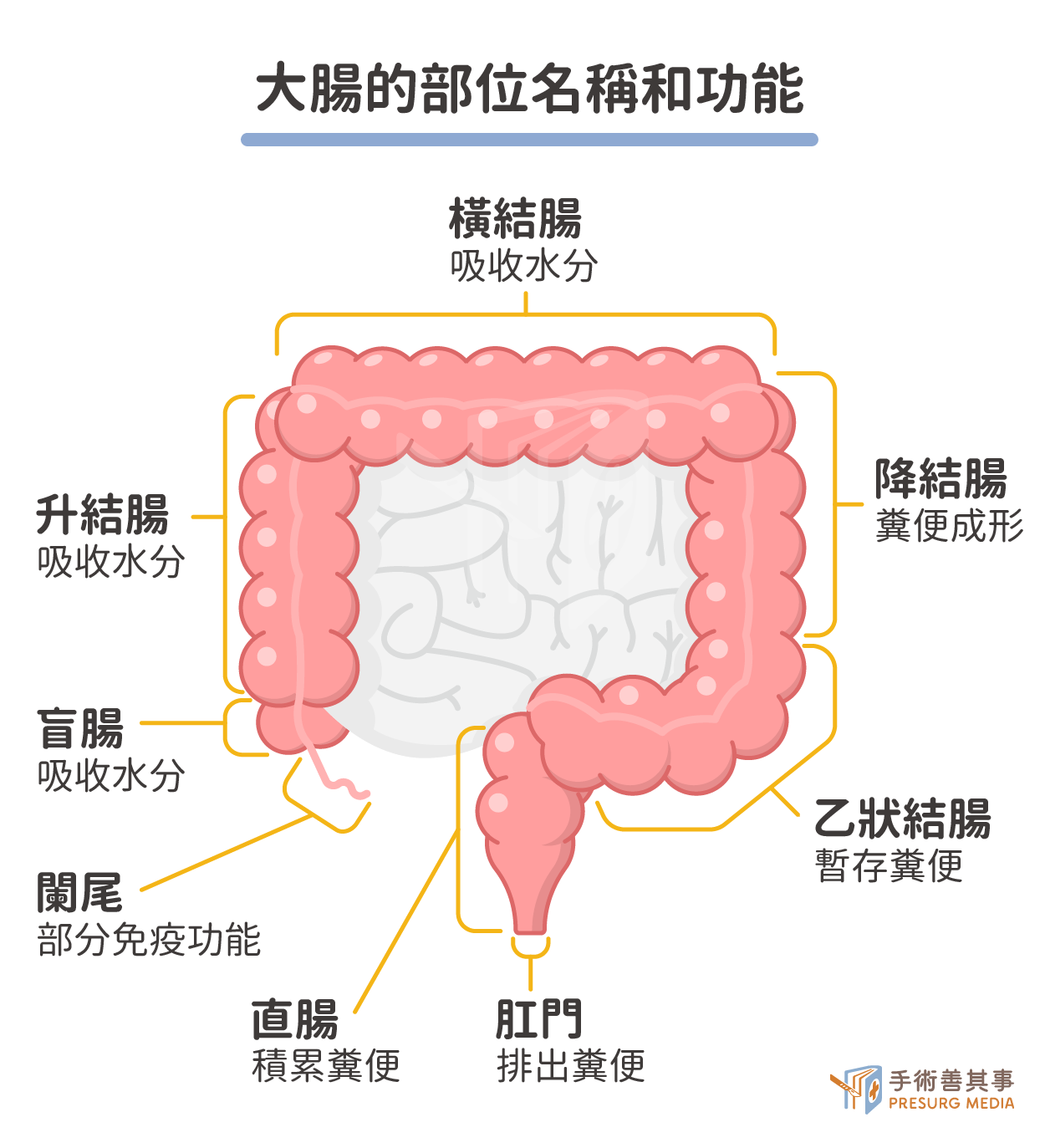

大腸息肉常見位置:乙狀結腸、直腸

大腸是消化道的最後一段,負責吸收水分和電解質,並將未消化的食物殘渣形成糞便排出體外。它全長約 1.5 公尺,包含盲腸、升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸和直腸等部分。息肉就像大腸內壁上冒出的小肉芽,雖然任何部位都可能發生,但最常出現在乙狀結腸和直腸。大腸的管壁由內而外分為黏膜層、黏膜下層、肌肉層和漿膜層。大部分息肉起源於黏膜層。

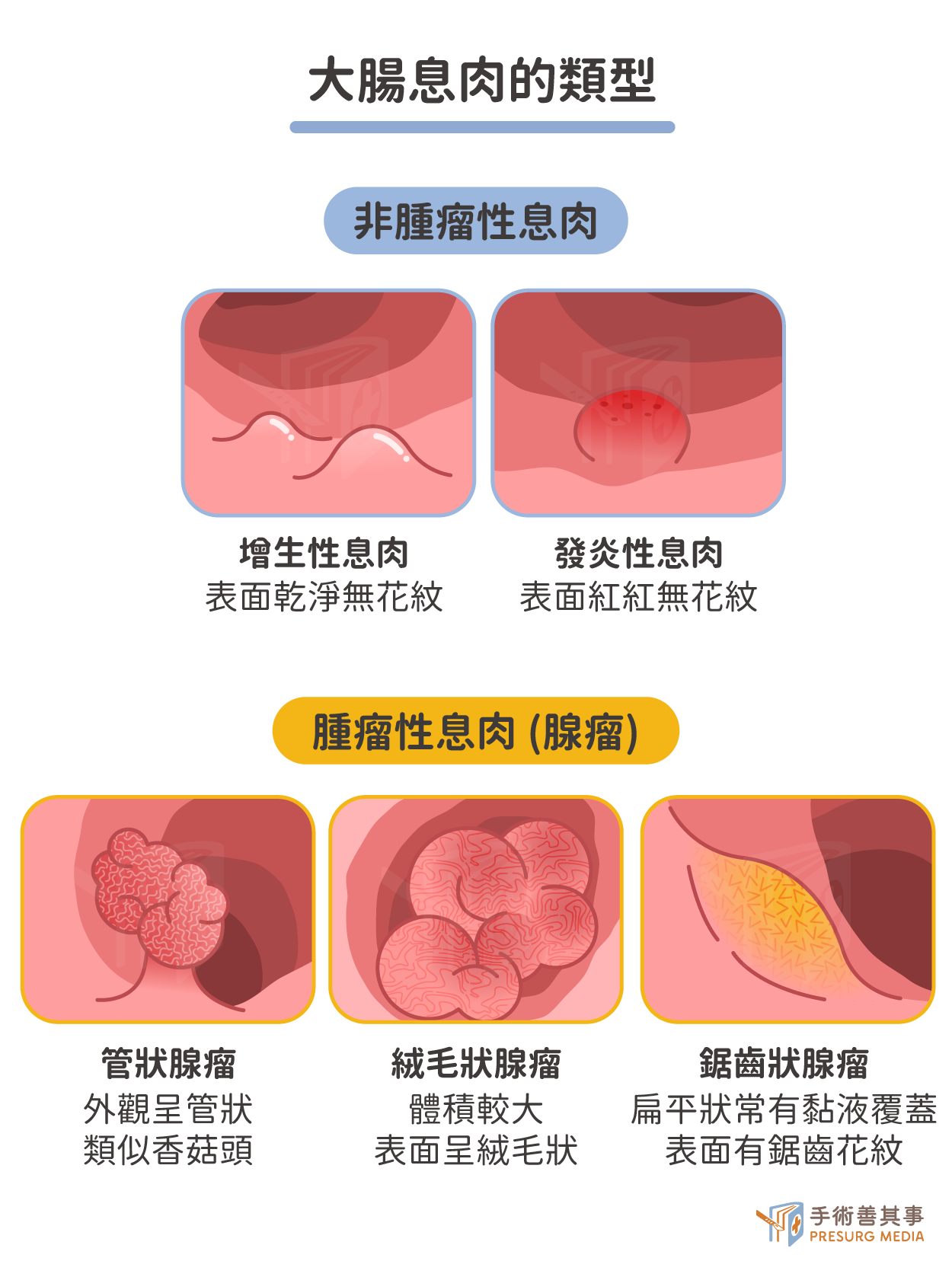

大腸息肉會變成大腸癌嗎?認識大腸息肉的分類

大腸息肉有多種類型,大致可分為兩大類:非腫瘤性息肉和腫瘤性息肉 (又稱腺瘤)。腫瘤性息肉較有癌變風險,而大部分的大腸癌就是由腺瘤性息肉演變而來。以下列出幾種常見的息肉類型:- 非腫瘤性息肉:

- 增生性息肉 (Hyperplastic Polyps): 這是最常見的大腸息肉類型,通常體積小,形狀扁平或略微隆起,顏色與周圍黏膜相似。它們癌變的機率非常低,通常不需要切除,除非體積較大或位置特殊。好發於乙狀結腸和直腸。

- 發炎性息肉 (Inflammatory Polyps): 通常與腸道發炎性疾病(如潰瘍性結腸炎或克隆氏症)有關。它們本身不會癌變,但持續的發炎可能會增加患大腸癌的風險。

- 錯構瘤息肉 (Hamartomatous Polyps): 較為少見,由異常組織混合組成,通常是良性的,癌變風險低。常出現在幼童身上的幼年型息肉也多為此類。

- 腫瘤性息肉 (腺瘤):

- 管狀腺瘤 (Tubular Adenomas): 腺瘤中最常見的類型,外觀呈管狀,癌變風險較低,但風險會隨著息肉大小而增加。

- 絨毛狀腺瘤 (Villous Adenomas): 體積通常較大,表面呈絨毛狀,癌變風險最高。

- 管狀絨毛狀腺瘤 (Tubulovillous Adenomas): 兼具管狀腺瘤和絨毛狀腺瘤的特徵,癌變風險介於兩者之間。

- 鋸齒狀腺瘤 (Serrated Adenomas): 一種相對較新的息肉分類,包括無蒂鋸齒狀腺瘤 (Sessile Serrated Adenomas) 和傳統鋸齒狀腺瘤。它們的癌變風險較高,而且生長方式與其他腺瘤不同,更容易被忽略。

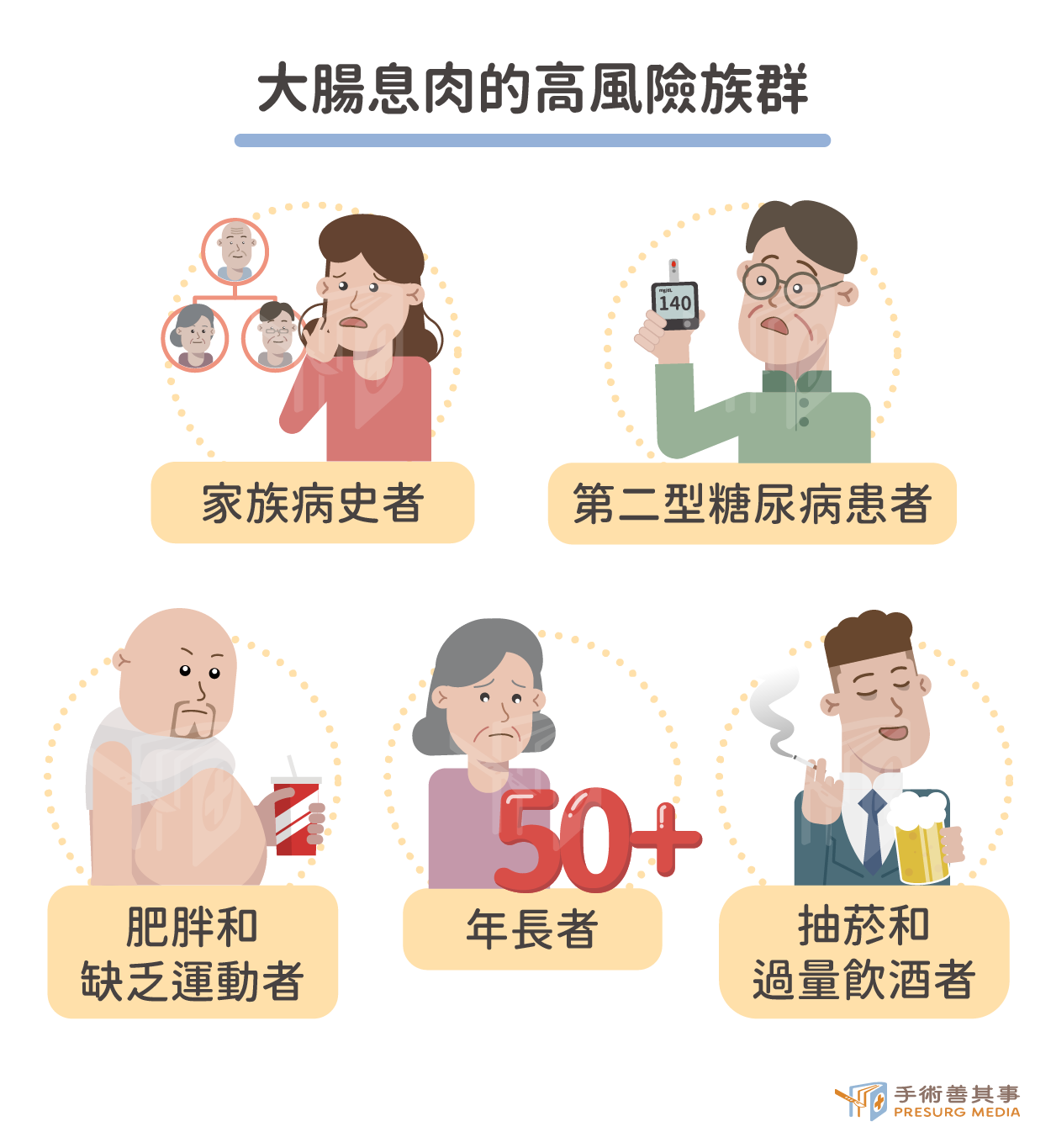

大腸息肉發生的原因和高風險族群

大腸息肉的確切成因目前尚不清楚,但研究顯示,它與多種因素相關,包含基因遺傳、年齡增長、不健康的飲食習慣、缺乏運動、以及其他生活型態和健康狀況等。- 家族基因遺傳:

- 有大腸息肉或大腸癌家族史的人,尤其是一等親直系親屬,罹患大腸息肉的風險會顯著增加。某些特定的基因突變,例如家族性腺瘤性息肉病 (FAP) 和林奇綜合症 (HNPCC),會大幅提高罹患大腸息肉和癌症的風險。

- 年齡:

- 隨著年齡增長,大腸息肉的發生率也會增加。大多數大腸息肉發生在 50 歲以後。

- 飲食習慣:

- 高脂肪、低纖維飲食:攝取過多紅肉和加工肉品,同時缺乏蔬果和膳食纖維的飲食,已被證實會增加大腸息肉的風險。

- 低鈣飲食:研究顯示,攝取足夠的鈣可能有助於降低大腸息肉的風險。

- 生活型態:

- 缺乏運動:缺乏規律的運動會增加罹患大腸息肉的風險。

- 抽菸:吸菸會增加多種癌症的風險,包括大腸癌。

- 飲酒過量:過量飲酒也會增加大腸息肉的風險。

- 肥胖:肥胖也是大腸息肉和癌症的危險因子。

- 其他健康狀況:

- 慢性腸道發炎:患有慢性腸道發炎疾病,例如潰瘍性結腸炎或克隆氏症,會增加大腸息肉和癌症的風險。

- 第二型糖尿病:研究顯示,第二型糖尿病也可能與大腸息肉的風險增加有關。

- 膽囊切除:一些研究表明,膽囊切除術後的人可能更容易發生大腸息肉。

大腸息肉的症狀

大多數大腸息肉沒有明顯症狀,這也是它危險的地方,因為息肉可能默默地生長、甚至癌變,而患者卻渾然不知。然而,有些大腸息肉,如較大或已癌變的息肉,可能會出現以下症狀:- 排便習慣改變:

- 便秘: 較大的息肉,可能會部分或完全阻塞腸道,導致排便困難或排便次數減少。

- 腹瀉: 有些息肉會刺激腸道,導致腹瀉。

- 感覺排便不乾淨: 即使排便後,仍然感覺腸道裡還有東西。

- 便血:

- 血便: 息肉表面破裂或摩擦出血,血液顏色鮮紅,通常與糞便混合或附著在糞便表面。

- 黑便: 如果息肉位於大腸較上端,出血經過消化道後,血液顏色會變黑,糞便呈黑色柏油狀。

- 腹部不適:

- 腹痛: 較大的息肉可能會引起腹部絞痛或鈍痛。

- 腹脹: 息肉可能影響腸道蠕動,造成腹脹或脹氣。

- 貧血:

- 長期少量出血,即使沒有明顯的便血症狀,也可能導致缺鐵性貧血。貧血的症狀包括疲倦、虛弱、頭暈、呼吸急促和皮膚蒼白。

- 其他較少見的症狀:

- 體重減輕

- 食慾不振

- 噁心或嘔吐

大腸息肉的診斷方式有哪些?

診斷大腸息肉的方式主要依靠影像學檢查和實驗室檢查,以下列出幾種常用的診斷方法:- 大腸鏡檢查 (Colonoscopy):

- 將一條細長、柔軟、可彎曲的大腸鏡,放入肛門通過直腸到達大腸,醫生可以直接觀察整個大腸內部,尋找息肉或其他異常病灶。

- 這是診斷大腸息肉的「黃金標準」,準確率最高。可以直接觀察整個大腸,若發現息肉可同時進行切片檢查或息肉切除,避免二次手術。因屬於侵入性檢查,需要進行清腸準備,過程中可能會有腹部不適感。部分患者可能需要接受鎮靜或麻醉。

- 糞便潛血檢查 (Fecal Occult Blood Test):

- 檢測糞便中是否有肉眼看不見的血液。由於息肉可能出血,因此糞便潛血檢查可用於大腸癌的初步篩檢。簡單、方便、非侵入性,費用相對低廉。但準確性較低,偽陽性和偽陰性機率較高。無法確定出血原因是否為息肉,陽性結果仍需進一步接受大腸鏡檢查確診。

- 乙狀結腸鏡檢查 (Sigmoidoscopy):

- 類似大腸鏡檢查,但只檢查乙狀結腸和直腸,無法觀察到整個大腸。 比大腸鏡檢查的準備過程簡單,侵入性較低。但 只能檢查部分大腸,若息肉位於大腸其他部位則無法發現。

- 電腦斷層虛擬大腸鏡 (CT Colonography):

- 利用電腦斷層掃描技術重建大腸的三維影像,模擬大腸鏡檢查的效果。 非侵入性檢查,不需要插入管子。但準確性不如傳統大腸鏡,對於較小或扁平的息肉可能不易偵測。若發現息肉仍需接受傳統大腸鏡切除。

- 鋇劑灌腸攝影 (Barium Enema):

- 將鋇劑灌入大腸,利用 X 光檢查大腸的影像。可顯示大腸的輪廓和形狀,有助於發現較大的息肉或腫瘤。但準確性不如大腸鏡,對於較小或扁平的息肉可能不易偵測。屬於侵入性檢查,過程可能不舒服。

大腸息肉一定要切除嗎?

目前沒有針對大腸息肉的藥物治療或其他保守性療法。大腸息肉的治療目標是將息肉移除,以預防其發展成大腸癌。因此,發現息肉後的標準做法是經由大腸鏡將其切除。不過並不是所有息肉都需要立即切除,某些特定情況下,醫師可能會採取觀察追蹤的策略,並非治療息肉本身,而是延遲介入的時機。

是否需要切除以及如何切除取決於幾個因素,包括:

- 息肉類型:

- 增生性息肉: 低風險,癌變可能性小。小型且位於結腸遠端的增生性息肉通常可觀察,不需立即切除。

- 腺瘤性息肉: 癌前病變,具有癌變潛力,大多數情況下需要切除。

- 鋸齒狀息肉: 也具有癌變潛力,通常建議切除,但需根據具體情況評估。

- 息肉大小: 息肉越大,癌變風險越高。≥ 1 厘米的息肉通常建議切除。

- 息肉數量: 息肉數量越多,癌變風險越高。

- 息肉位置: 右側結腸(乙狀結腸與降結腸)的息肉更容易被漏診,即使較小也可能需要切除。

- 病理結果: 切除後的病理檢查結果(例如是否有高度異型增生或癌變)會影響後續治療和追蹤。

- 個人風險因素: 年齡、家族史、既往息肉史、炎症性腸病等都會影響癌變風險和醫生決策。

- 整體健康狀況: 對於健康狀況較差的患者,醫生會權衡切除息肉的風險和益處。

若採取觀察追蹤,需依照醫師指示定期複查,通常是 3-5 年進行一次大腸鏡檢查。期間應保持健康的生活習慣,包括均衡飲食、規律運動、戒菸酒等,以降低息肉增生或惡化的風險。

大腸息肉切除方式有哪些?

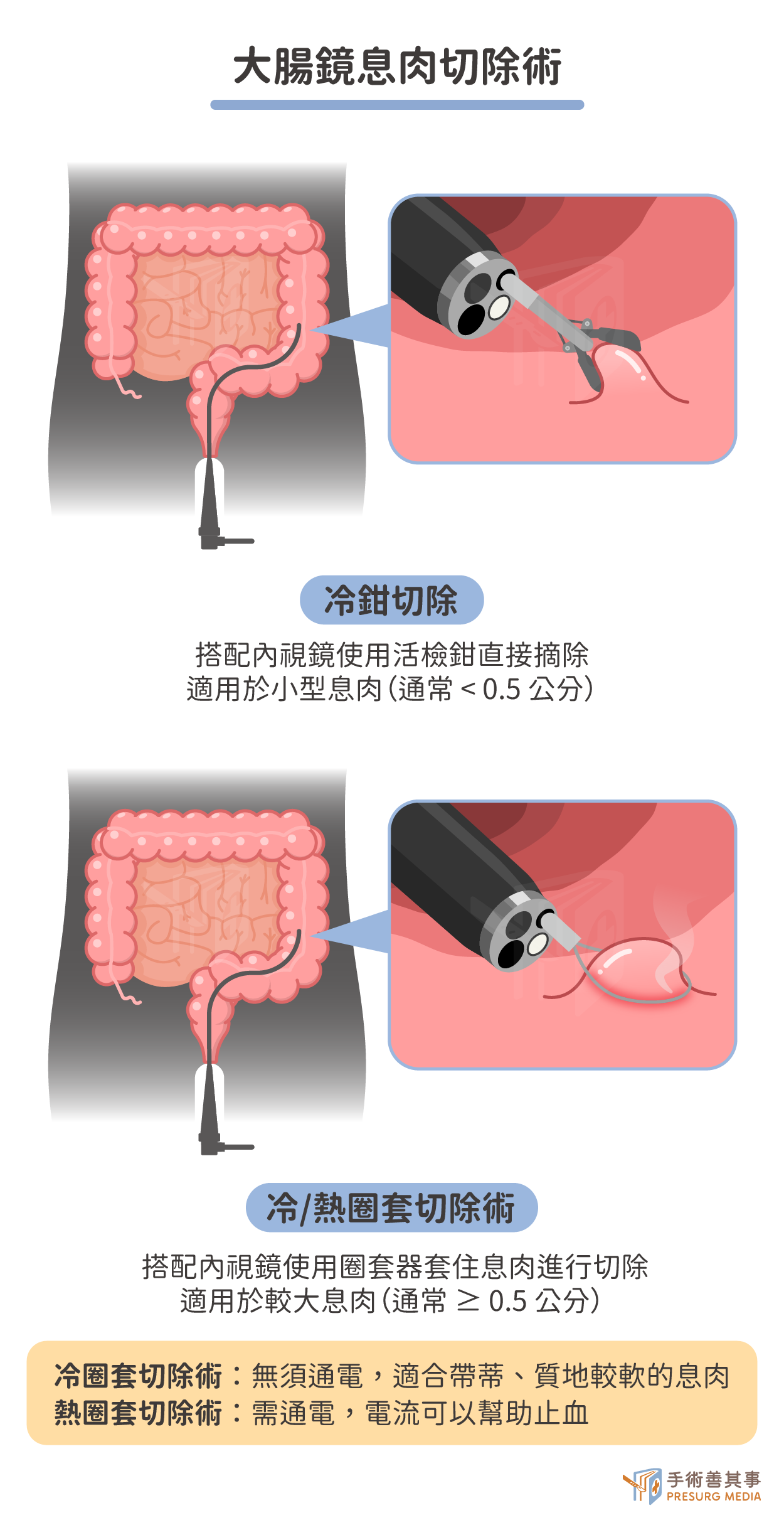

大腸鏡息肉切除術

大腸鏡息肉切除主要在通過大腸鏡檢查時同步移除息肉,以預防大腸癌。不須再次開刀,可減少疼痛和恢復時間。通常不需要住院,門診手術即可,費用取決於息肉大小、數量、切除方式等。切除方式主要取決於息肉的大小:

- 小型息肉(通常 0.5 公分)

- 較大息肉(通常 ≥ 0.5 公分): 使用圈套器套住息肉基部進行切除。根據是否通電,分為以下兩種:

- 冷圈套切除術 (Cold snare polypectomy): 使用圈套器機械性切除息肉,無需電燒。適用於帶蒂、質地較軟的息肉,以及位於血管密集區域的息肉,可以減少出血風險。

- 熱圈套切除術 (Hot snare polypectomy): 使用通電加熱的圈套器切除息肉。電流可以幫助止血並更有效地切除息肉。 然而,熱能可能導致穿孔或術後出血等併發症,因此操作需要謹慎。 熱圈套切除又依據電流種類不同可分為單極電燒及雙極電燒。

除了以上常見的息肉切除方法,還有以下更進階的技術,用於處理較大、扁平或難以切除的息肉:

- 內視鏡黏膜切除術 (EMR - Endoscopic Mucosal Resection):

- 在病變下方注射液體(例如生理鹽水),使黏膜隆起,然後使用圈套器或其他抓取裝置將病變切除。對於較大的病變,可能需要分片切除。

- 適用範圍:較大的扁平息肉或帶蒂息肉。

- 特點:相較傳統圈套切除術,可切除更大的息肉。

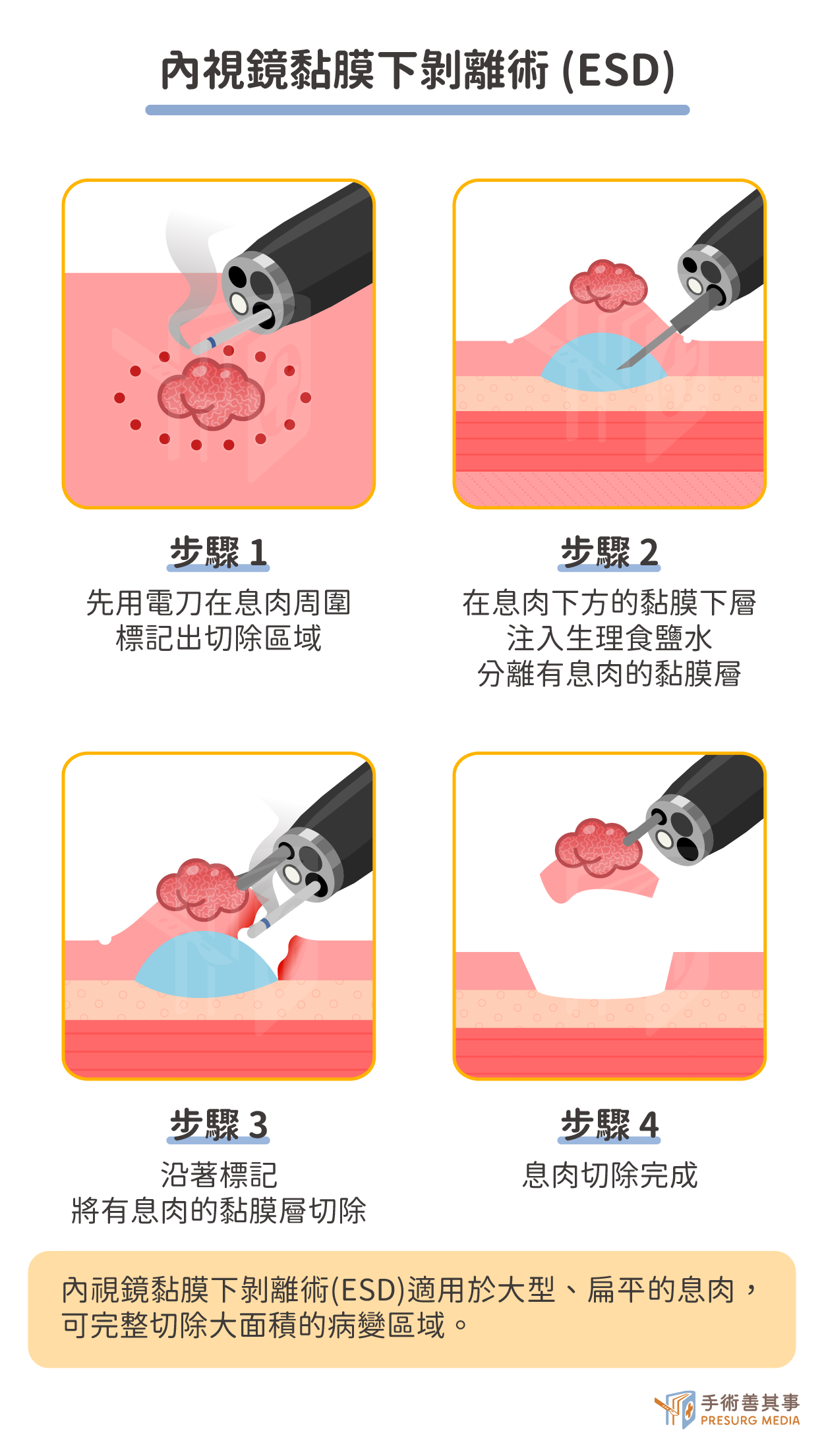

- 內視鏡黏膜下剝離術 (ESD - Endoscopic Submucosal Dissection):

- 在息肉下方及周圍注射玻尿酸(內加染色劑)的混合液於黏膜下層,使該部位隆起,再利用特殊內視鏡刀切開周圍,接著逐步進行黏膜下剝離,將息肉部位與其下層之組織完整剝離開來,使其完整切除。

- 適用範圍:大型、扁平、難以用 EMR 切除的息肉。

- 特點:可完整切除大面積的病變區域,降低局部復發率,同時也有助於提高後續病理診斷的準確性。

- 風險:技術難度高,操作時間長,併發症風險略高(例如穿孔、出血)。

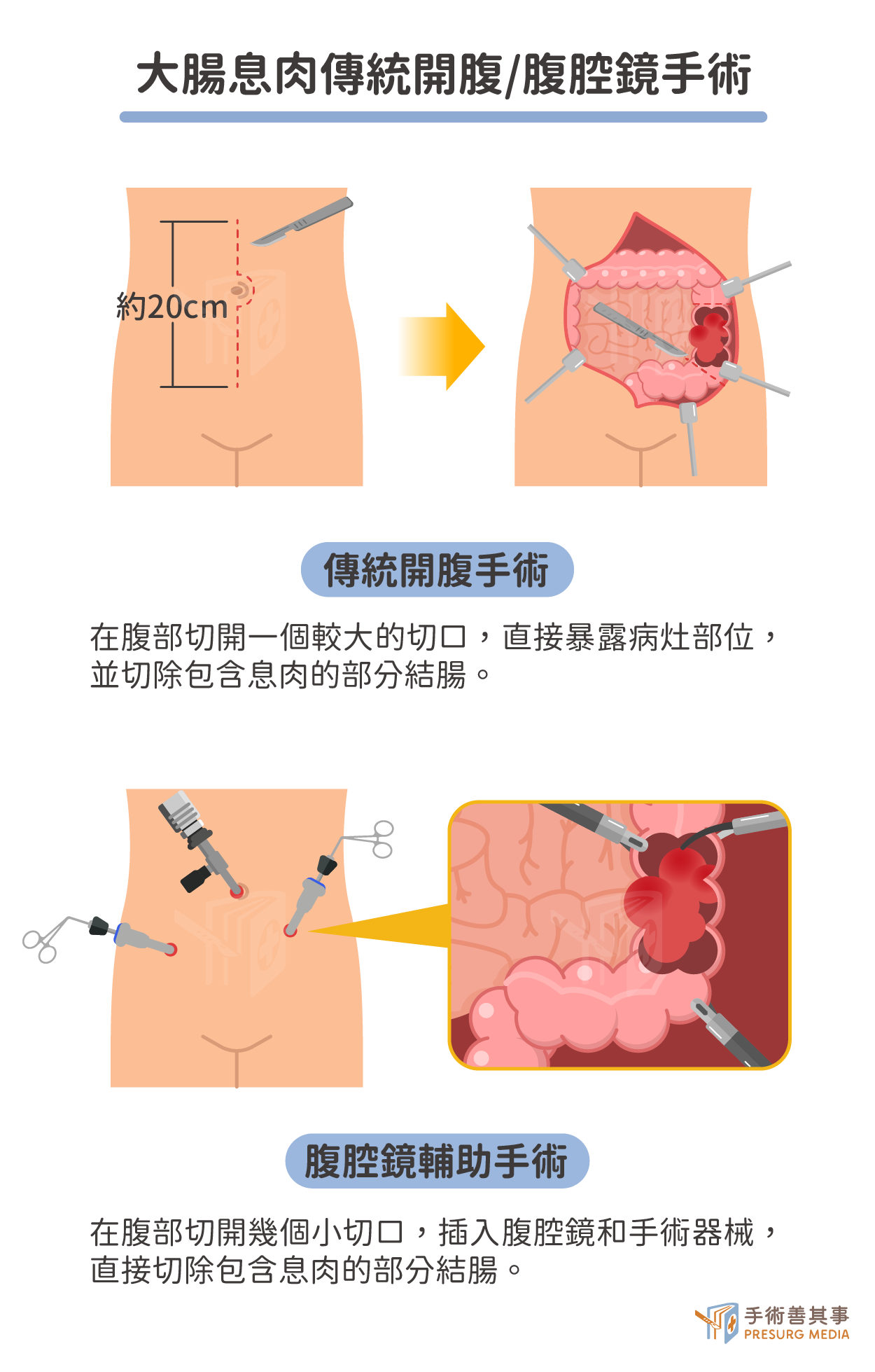

當大腸息肉因體積過大、位置特殊或其他因素無法通過內視鏡安全切除時,就需要進行手術切除。主要有兩種手術方式:

- 傳統開腹手術

- 在腹部切開一個較大的切口,直接暴露病灶部位,並切除包含息肉的部分結腸。傷口大,疼痛較明顯,恢復時間較長,需住院約7-14天,併發症風險較高,例如傷口感染、腸阻塞等。

- 腹腔鏡輔助手術

- 在腹部開幾個小切口,插入腹腔鏡和手術器械。通過腹腔鏡觀察腹腔內的情況,並操作器械切除包含息肉的部分結腸。與傳統開腹手術相比:傷口更小,疼痛更輕。恢復更快,住院時間更短(約3-7天)。且併發症風險更低。

大腸息肉切除術後照顧與飲食建議

大腸鏡息肉切除術

大腸鏡息肉切除術通常不需要住院。若出現併發症,例如出血或穿孔,則需要住院觀察治療。護理人員會密切監測病人的生命徵象,並給予止痛藥物。傷口通常會自行癒合,不需要特殊護理。- 出院後:

- 傷口護理: 因為沒有腹部傷口,只需注意肛門清潔,避免用力排便。

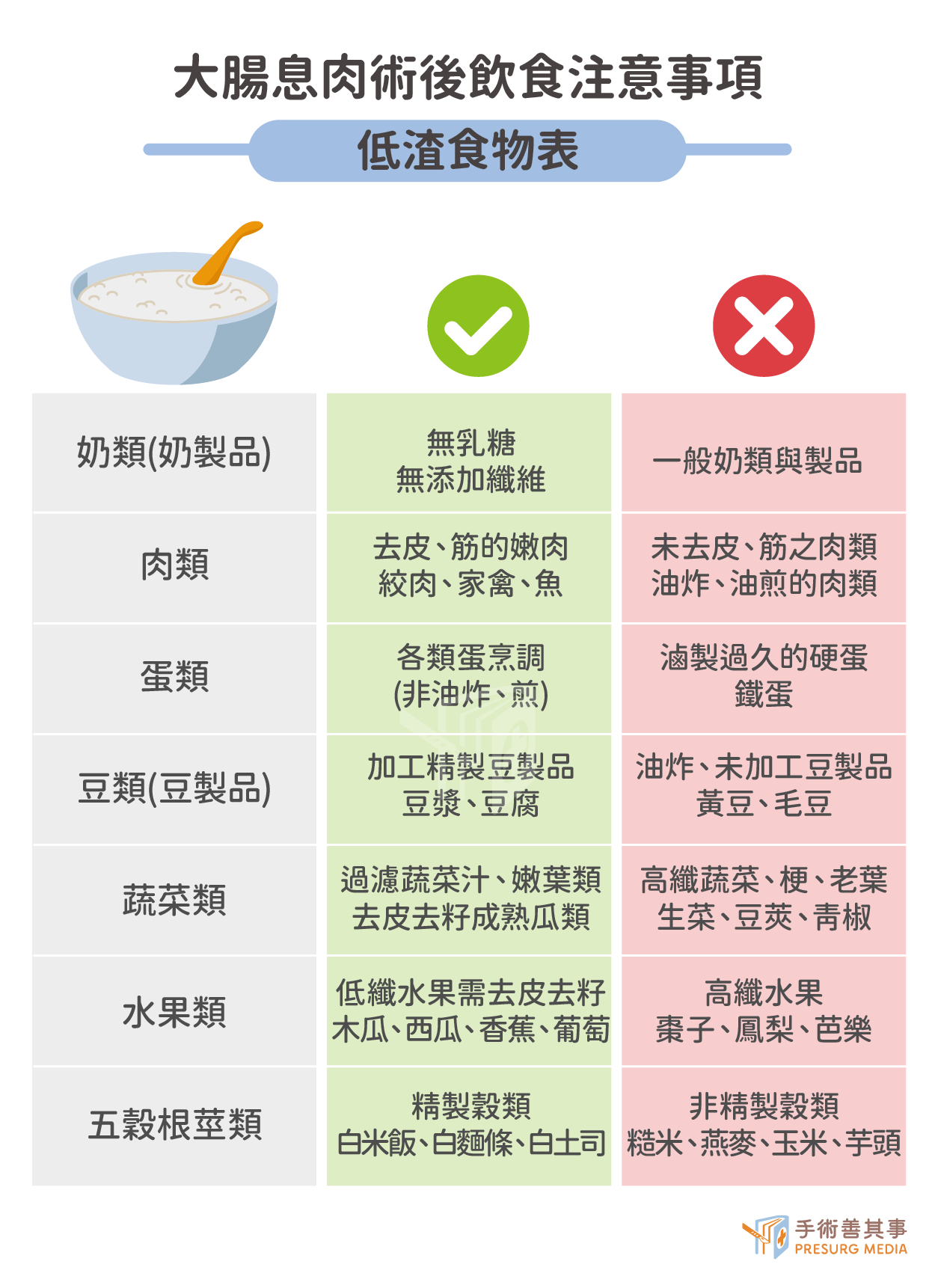

- 飲食: 術後第一天可進食清流質飲食,例如清湯、米湯、果汁(不含果粒)等。之後逐漸過渡到低渣飲食,避免刺激性食物、高纖維食物和產氣食物,例如辣椒、咖啡、粗糧、豆類、碳酸飲料等。 通常一至兩週後即可恢復正常飲食。

- 活動: 避免劇烈運動,可適當散步。

- 追蹤: 根據息肉的病理結果和個人情況,醫生會安排後續追蹤檢查,例如大腸鏡檢查。

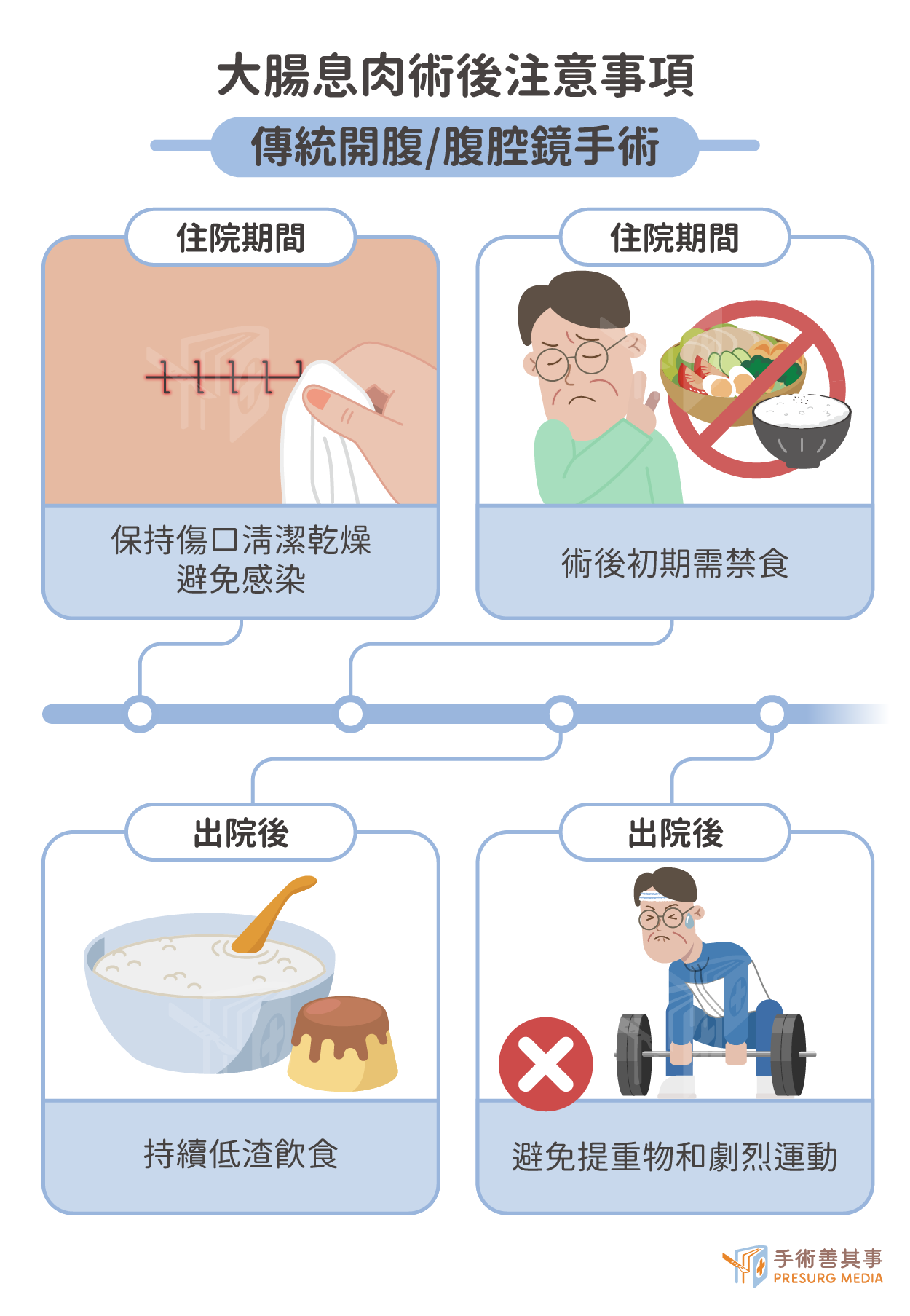

傳統開腹或腹腔鏡手術

- 住院期間:

- 傷口護理: 保持傷口清潔乾燥,觀察傷口是否有紅腫熱痛、滲液等感染跡象。 護理人員會定期換藥。 傳統手術的傷口較大,需要更仔細的護理。

- 引流管護理: 可能需要放置引流管引流腹腔內的液體,護理人員會指導如何護理引流管。

- 疼痛控制: 術後會有疼痛,可遵醫囑使用止痛藥物。

- 飲食: 術後初期禁食,待腸道功能恢復後,可先從清流質飲食開始,逐漸過渡到低渣飲食,最後恢復正常飲食。

- 出院後:

- 傷口護理: 保持傷口清潔乾燥,定期換藥。 觀察傷口癒合情況,如有異常及時就醫。

- 飲食: 持續低渣飲食一段時間,避免高纖維食物,例如蔬菜水果的皮和籽、粗糧、豆類等,以減少腸道負擔,促進傷口癒合。 通常四到六週後可逐漸恢復正常飲食。 醫師會依據手術範圍及患者恢復狀況調整飲食內容及時間。

- 活動: 避免提重物和劇烈運動,可適當散步,促進腸道蠕動。

- 追蹤: 定期回診追蹤,檢查傷口癒合情況和評估恢復情況。

文獻參考

大腸有息肉!怎麼辦?,肝病防治學術基金會大腸鏡檢查發現息肉 要切除嗎?,肝病防治學術基金會

斬肉除根---大腸息肉治療術,郭綜合醫院

大腸內視鏡黏膜下剝離術,台北榮民總醫院

內視鏡大腸息肉切除術,義大醫院

大腸手術後的飲食指導,台北榮民總醫院

【健康營養補給站】大腸手術後低渣飲食,台大醫院健康電子報

相關文章