兒童扁平足怎麼辦?矯正兒童足弓塌陷及足外翻:距下關節限制術

責任編輯:洪凱斌

設計:林盟凱、殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

兒童扁平足常見於學步期幼兒,大多數孩子的足弓會在 5-7 歲逐漸成形,最晚至 10 歲,只有約 5-10% 孩童的狀況屬於病理性扁平足,需要進一步的治療。對於足弓塌陷嚴重、跟骨外翻角度超過 20 度的兒童患者,微創距下關節限制術提供了一個傷口小、恢復時間短、併發症少的治療選擇。距下關節限制手術如何藉由植入的支架來穩定足弓呢?我們將在此次專題中完整說明。

兒童足弓塌陷正常嗎?兒童扁平足、足外翻是什麼?

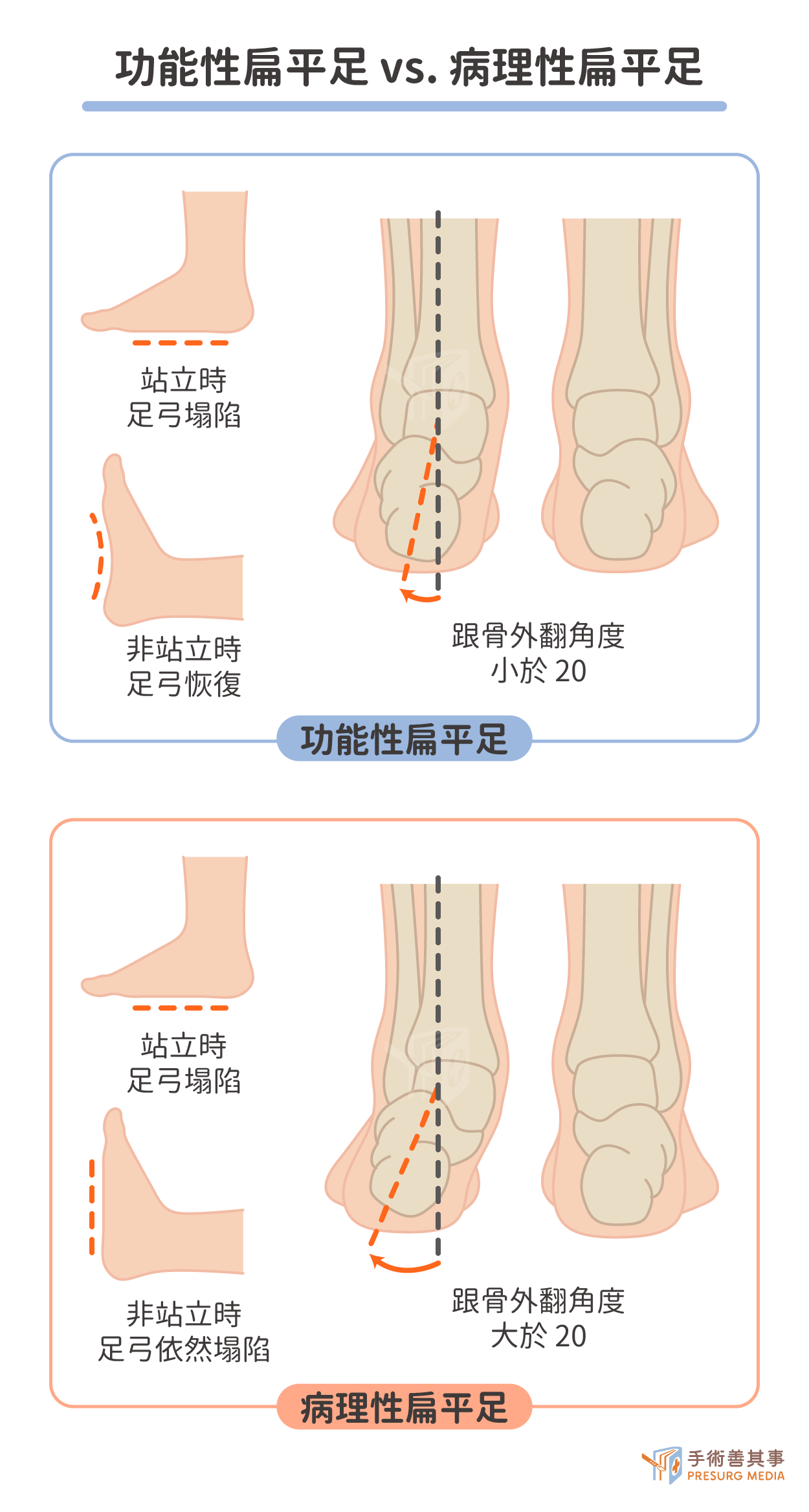

兒童扁平足指的是,兒童在站立時,足弓內側或外側塌陷,使足底平坦,若同時伴隨跟骨外翻,則稱為過度外翻扁平足。此狀況可能會影響兒童的行走方式、姿勢,甚至可能引發足部疼痛或其他相關問題。根據德國骨科學會(DGOOC)的分類,扁平足可以分為功能性扁平足和病理性扁平足,具體的分辨方法如下:

- 功能性扁平足(Flexible Flat Foot)

- 特徵:在站立時足弓塌陷;但在非承重狀態下(如坐著或躺著時),足弓能夠恢復正常。

- 跟骨外翻角度:通常小於20度。

- 治療方式:多數情況下,這種扁平足隨著孩子的生長會自動矯正,無需特殊治療。家長應定期觀察孩子的足部發育情況。

- 病理性扁平足(Rigid Flat Foot)

- 特徵:無論在承重還是非承重狀態下,足弓都無法恢復,表明存在結構性問題。

- 跟骨外翻角度:超過20度。

- 可能症狀:足部疼痛、步態異常、行走時感覺不適,甚至影響日常活動。

- 治療方式:通常需要醫療干預,如物理治療、佩戴矯形鞋墊,嚴重者可能需考慮手術治療。

兒童扁平足、足外翻的判斷方法?

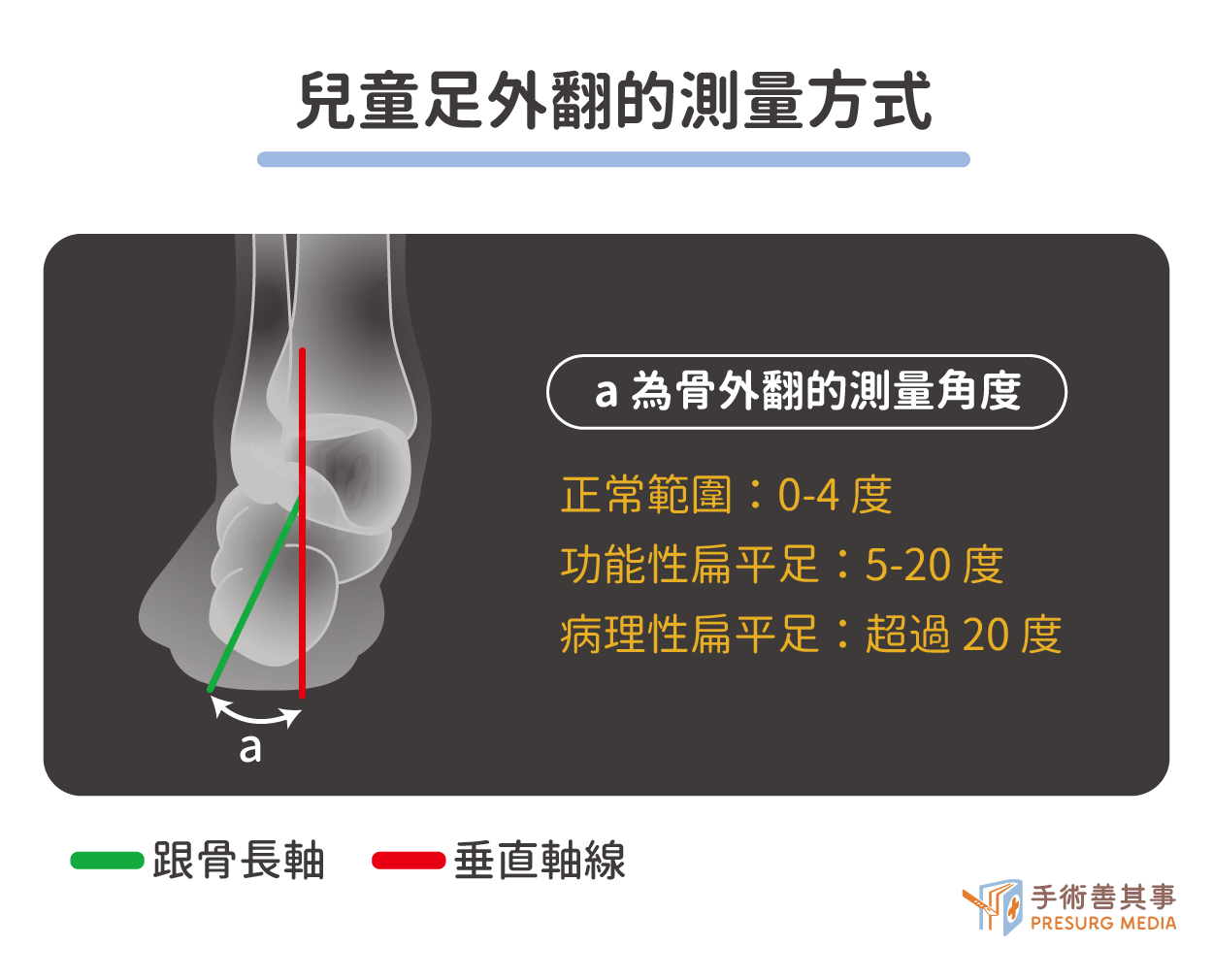

兒童扁平足中的跟骨過度外翻,通常指的是足跟在站立時向外旋轉的角度過大,這是一個足部結構異常的指標。正常的跟骨外翻角度應該在 0-4 度之間,而過度外翻通常定義為大於 20 度 。這種情況多與病理性扁平足相關,會導致足弓塌陷和行走時的疼痛或不適。而測量兒童扁平足足跟骨外翻角度是評估扁平足嚴重程度和制定治療計劃的重要步驟。臨床上,X光片被視為評估兒童扁平足時測量跟骨外翻角度的標準方法,X光片可以提供精確的骨骼影像,幫助醫師了解足部結構,尤其是足弓和跟骨的排列情況。

以下是測量跟骨外翻角度時的具體說明:

拍攝側位X光片(Lateral Radiograph)

- 準備姿勢:讓兒童以自然站立姿勢站立,確保雙腳平放在平坦的表面上,體重均勻分佈在雙腳上。

- 拍攝位置:側位拍攝足部X光片,確保足部完全包含在影像中,特別是足弓和跟骨部分。

- 影像質量:確保X光片清晰,無重疊或模糊,便於後續的精確測量。

- 確定跟骨軸線:

- 繪製跟骨長軸:在X光片上,從跟骨的前端(靠近腳趾的一端)到後端(腳後跟部位)畫一條直線,這條線即為跟骨的長軸。

- 繪製垂直軸線:在腳踝處畫一條垂直於地面的直線,代表身體的垂直中線。

- 測量跟骨外翻角度:使用量角器測量跟骨長軸與垂直軸線之間的夾角。這個角度即為跟骨外翻角度。

- 正常範圍:0-4 度

- 功能性扁平足:5-20 度

- 病理性扁平足:超過 20 度

扁平足會怎樣?兒童扁平足會有哪些影響?

兒童扁平足引起的繼發性問題不僅影響孩子的身體健康,還可能對其生活質量、學業表現和社交互動造成負面影響。因此,及早診斷和干預對於減少這些問題的發生和改善孩子的整體健康是非常重要的。

- 足部疼痛

- 足底筋膜炎: 足底筋膜長期承受過大的壓力,容易發炎疼痛。

- 足弓疼痛: 扁平足本身就會導致足弓疼痛,而足跟外翻會加重這種疼痛。

- 足踝疼痛: 足部不穩定的狀態會增加足踝關節的壓力,導致疼痛。

- 步態異常

- 內八字步態: 足跟外翻會導致孩子走路時腳尖向內,形成內八字步態。

- 步態不穩: 足部不穩定,容易造成行走時的不平衡,增加跌倒的風險。

- 膝關節問題

- 膝蓋疼痛: 足部問題可能向上傳導,導致膝蓋關節疼痛。

- 膝蓋退化: 長期不正確的步態會加速膝關節軟骨的磨損,增加日後患上膝關節炎的風險。

- 髖關節問題

- 髖關節疼痛: 足部問題可能進一步影響髖關節,導致疼痛不適。

- 髖關節發育異常: 長期不正確的步態可能影響髖關節的正常發育。

- 脊椎問題

- 脊椎側彎: 足部問題可能導致脊椎代償性的彎曲,形成脊椎側彎。

- 背痛: 脊椎問題會引起背部肌肉的緊張,導致背痛。

- 影響運動表現

- 運動能力下降: 足部不穩定會影響孩子的運動能力,使其難以參與各種體育活動。

- 運動傷害風險增加: 足部問題會增加運動傷害的風險,如足踝扭傷、膝蓋扭傷等。

- 心理影響

- 自卑心理: 外觀上的差異和運動能力的限制可能導致孩子產生自卑心理。

- 社交困難: 因為運動能力的限制,孩子可能難以融入同齡人的社交圈。

兒童扁平足、足外翻矯正,鞋墊、物理治療有用嗎?

對於兒童扁平足合併足跟過度外翻,保守治療方法的目的是減輕症狀、改善足部功能和促進正常足部發育。治療方案應根據每個孩子的具體情況量身定制,並由專業醫師進行監督和調整。如果保守治療效果不佳或症狀嚴重,才需要考慮其他治療選擇。

以下是一些常見的保守治療方法:

- 矯正鞋墊: 支撐足弓,減輕足部的壓力,並引導足部向正確的方向發展。

- 物理治療: 透過特定的運動和伸展,加強足部肌肉的力量,改善足弓的穩定性。

- 矯形鞋: 提供額外的足部支撐,矯正足部的畸形。

兒童扁平足、足外翻矯正,什麼時候適合手術?

當保守治療效果不佳,或扁平足嚴重影響生活品質時,就可能需要考慮手術治療。手術方式會根據孩子的年齡、扁平足的嚴重程度以及足跟外翻的角度來決定,最常見的手術方式則是距下關節限制術(Subtalar Arthroereisis)。

- 保守治療無效: 經長時間的保守治療,症狀仍無改善。

- 扁平足嚴重影響生活品質: 疼痛嚴重,影響行走、運動等。

- 伴隨其他嚴重併發症: 如膝關節疼痛、脊椎側彎等。

兒童扁平足矯正手術:距下關節限制術

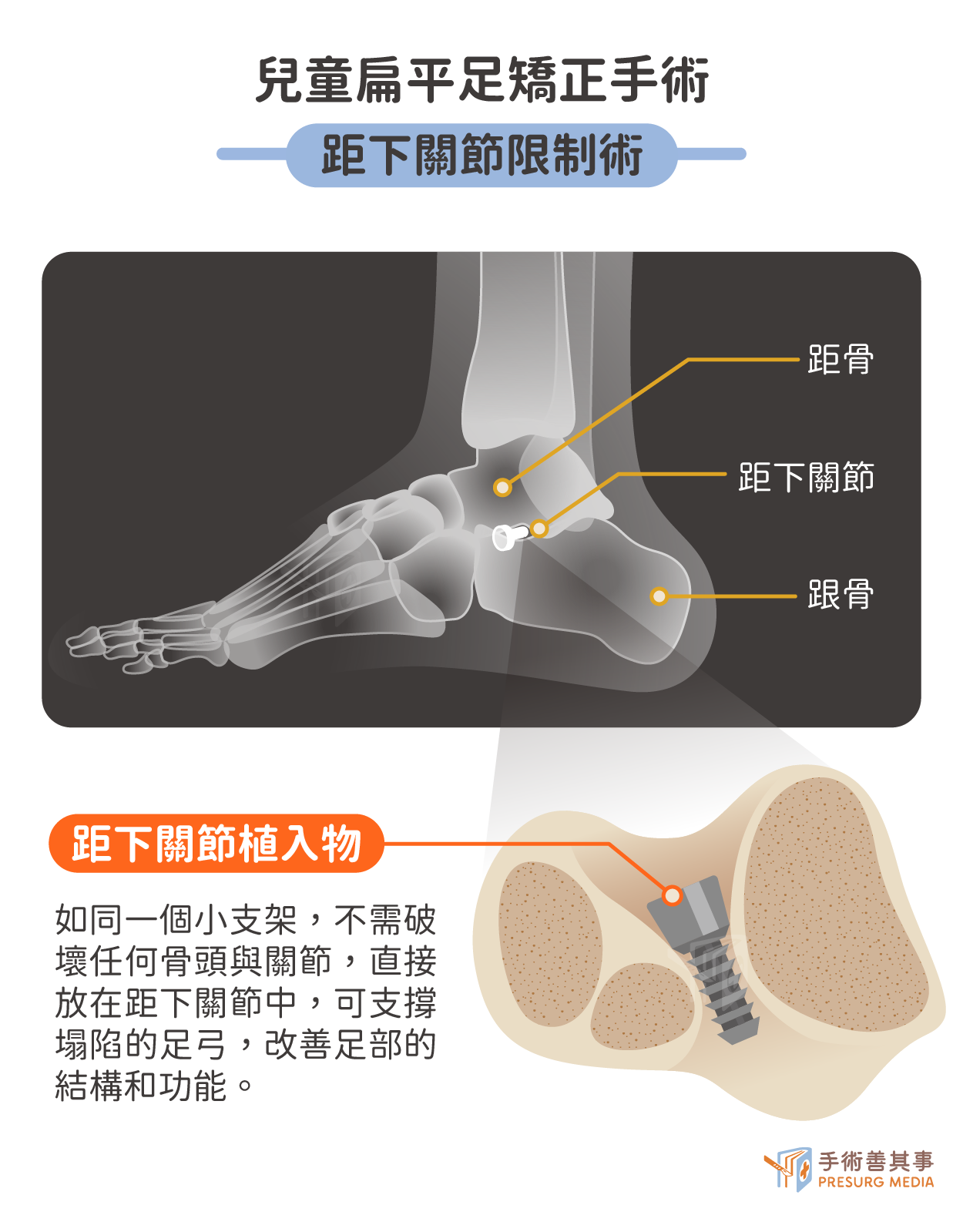

距下關節限制術是一種治療扁平足的微創手術,在足部開1公分的小傷口,在距下關節(距骨和跟骨之間的關節)中植入一個小型支架來限制過度的關節活動,從而穩定足弓,改善足部的結構和功能,這個固定器就像一個支架,支撐著塌陷的足弓,使其恢復正常的生理曲線。這種手術方式不需破壞任何骨頭與關節,單純用植入物放置在距下關節來避免承重時足弓塌陷,手術時間相對短、復原較快。尤其對年紀較小、青春期前的兒童來說,因為其有較好的適應性與可塑性,所以很少會產生異物感,因此有很好的預後。

距下關節限制術植入物的特點是什麼?

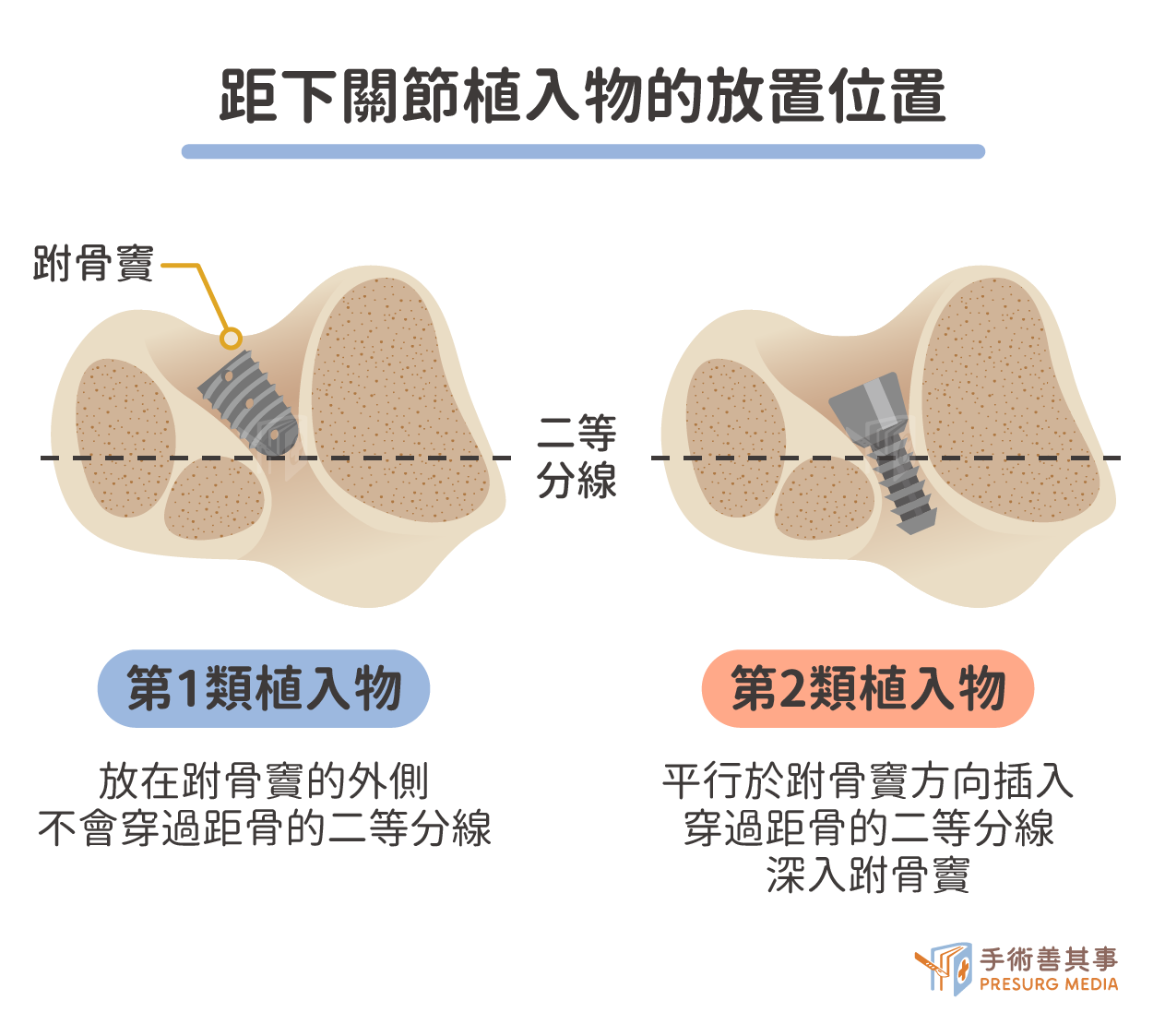

距下關節植入物可以分為2大類:

- 第1類植入物從外側到內側的方向放置在跗骨竇的外側部分,內側尖端不得穿過距骨的縱向二等分線,因此不會進入跗骨竇的管狀部分。這些裝置通過撞擊距骨外側突來阻止距骨運動。

- 第2類植入物平行於跗骨竇的自然傾斜方向插入,最終位置深入跗骨竇,超出距骨的二等分線,並通過附著在跗骨竇管狀部分內的橫斷組織纖維在內側固定,並通過支架頭部上的外側凹槽在外側固定。由於被放置在跗骨竇的自然方向,它不會限制或阻礙運動。

距下關節限制術的手術流程

手術的目標是將植入物放置在距骨和跟骨之間的跗骨竇中。植入物旨在限制過度的旋前(即過度內旋或過度外旋),同時允許距下關節的正常運動範圍。這種穩定性有助於減輕疼痛、改善足部力學,防止由不穩定的足部引起的其他繼發性問題。

- 術前準備

- 病歷評估:醫生會檢查病歷、進行體檢,確定手術的適應症。

- 影像學檢查:使用X光或其他影像技術確認足部的具體結構和問題。

- 選擇植入物:根據影像學檢查結果和患者的足部特徵,選擇適合的植入物尺寸。

- 局部麻醉:在足部和腳踝區域進行局部麻醉,確保病人手術過程中不會感到疼痛。

- 切口:在距骨和跟骨之間,外踝遠端約1指寬處,製作一個 1.5-2.0 公分的橫向切口。

- 跗骨竇減壓:使用彎曲的肌腱剪刀或其他專用工具解剖跗骨竇,為植入物的放置創造空間。

- 導引線放置:將預先測量好的導引線插入切口中,朝向內踝的後方,以指導植入物的放置。

- 試用器的大小調整:在導引線上插入試用器,以確定所需矯正的適當支架尺寸。試用器的大小調整會在X光或放射線影像的引導下進行。

- 植入物放置:確定適當的尺寸後,將植入物放置在導引線上,並推進到跗骨竇中。植入物固定於距骨和跟骨之間。

- 支架脫離:將植入物從驅動器上脫離,使用X光或螢光鏡確認植入物的最終位置是否正確。

- 切口關閉:使用可吸收縫線或其他適當材料閉合切口,完成手術。

距下關節限制術,兒童扁平足手術後多久可以下床運動?

在距下關節限制手術後的恢復過程中,應嚴格遵循醫生的建議和指導,避免過早進行高強度的活動,以免影響恢復,如果在恢復過程中出現持續的疼痛或腫脹,應及時就醫檢查。以下提供一個一般性的恢復時間框架,實際情況因個體差異而異,應根據患者的具體恢復情況進行調整。

手術後恢復時間表:

- 術後立即(0-1週)

- 早期負重:建議在術後立即開始輕度負重,逐步適應。

- 輔助裝置:使用拐杖或其他輔助裝置協助行走,減少對足部的壓力。

- 術後(第1週)

- 輔助裝置:繼續使用拐杖或其他輔助裝置,幫助行走和維持平衡。

- 休息:保持足部的休息和適當的抬高,減少腫脹和促進癒合。

- 術後(第2週)

- 輔助鞋:開始穿著輔助鞋,以提供額外的支撐和保護,繼續使用拐杖支撐。

- 術後(第4週)

- 運動鞋:通常可以開始穿運動鞋進行步行。

- 輕度運動:逐漸恢復輕度運動,如游泳或輕度步行,避免高衝擊活動。

- 術後數周至數月

- 逐漸增加運動量:在術後數周內可以逐步增加運動量,例如慢跑或騎自行車。

- 恢復全面活動:根據醫生的建議,進行較劇烈的運動和活動。

- 完全康復(術後一年)

- 完全恢復:雖然許多活動可以在數周或數月內恢復,但完全康復可能需要長達一年的時間。此期間內,應持續遵循醫生的建議,並進行定期檢查。

距下關節限制手術的植入物需要移除嗎?什麼情況需要拿出來?

距下關節限制術中使用的植入物,通常在完成其治療目標後不需要移除。植入物的主要作用是穩定距下關節並支持足弓,手術後,植入物的存在有助於長期維持足部的穩定性和功能。每位患者的情況不同,植入物的移除與否,應由專業醫生進行評估與決策。

以下列出幾項可能需要提前移除植入物的情況:

- 植入物移位或脫位:如果植入物在術後發生移位或脫位,可能需要手術移除或重新安置植入物,以確保治療效果。

- 感染:如果在植入部位發生持續或嚴重的感染,可能需要移除植入物以控制感染和促進傷口癒合。

- 異物反應:如患者對植入物材料(如鈦)產生過敏或異物反應,可能需要移除植入物來解決這些問題。

- 植入物損壞或故障:如果植入物出現損壞或功能失效,可能需要移除或更換植入物。

- 足部功能或結構變化:在某些情況下,足部的功能或結構可能發生變化,要求重新評估並可能需要移除植入物。

- 病理性變化:如患者發展出新的病理性變化(例如骨質疏鬆或骨質增生),可能需要移除植入物以適應這些變化。

- 疼痛或不適:如果植入物造成持續的疼痛或不適,可能需要考慮移除植入物以改善患者的舒適度。