兒童扁平足如何矯正?原因、判斷方法、治療及手術方式

責任編輯:簡睿晞

設計:殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

設計:殷嘉岑

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

兒童扁平足、足弓塌陷是什麼?

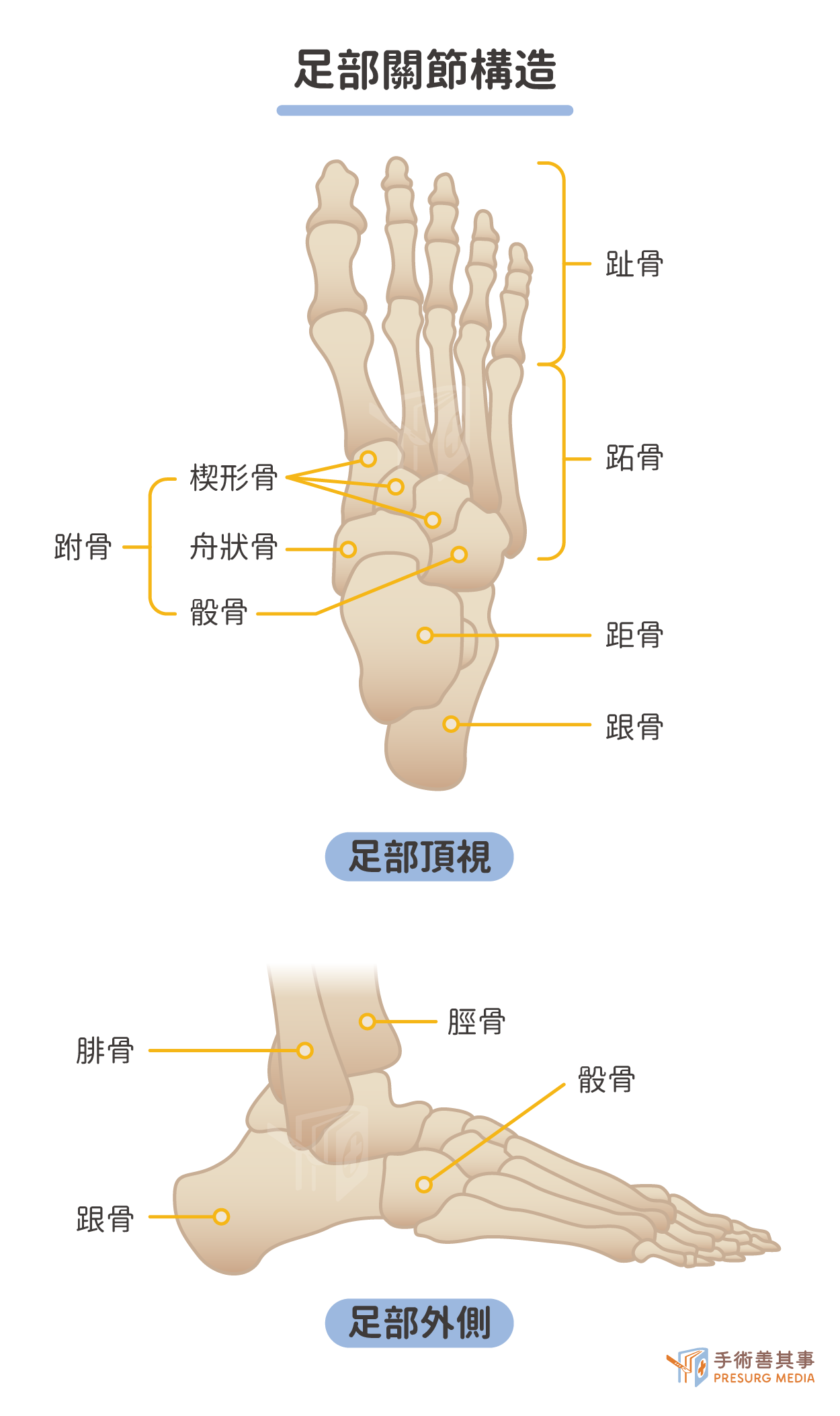

兒童的足部構造雖然不大,卻是一個極其精密複雜的結構,它包含了26根骨頭、33個關節和超過100條肌腱、肌肉和韌帶。這些結構共同協調工作,使我們能夠行走、奔跑、跳躍和保持平衡。- 趾骨:趾骨是腳趾上的骨頭,除了大腳趾只有兩塊趾骨以外,每個腳趾有三塊趾骨。末端與指甲相連。

- 跖骨:位於足弓的前部的五根長骨,穿越腳底連接趾骨和跗骨。

- 跗骨:腳踝和足弓的主要支撐結構。包括:楔形骨三塊、舟狀骨一塊、骰骨一塊。

- 跟骨:腳後跟骨。是腳踝關節的主要骨頭。向上連結至脛骨。

- 脛骨:小腿的主要骨頭。與腓骨共同組成小腿骨。

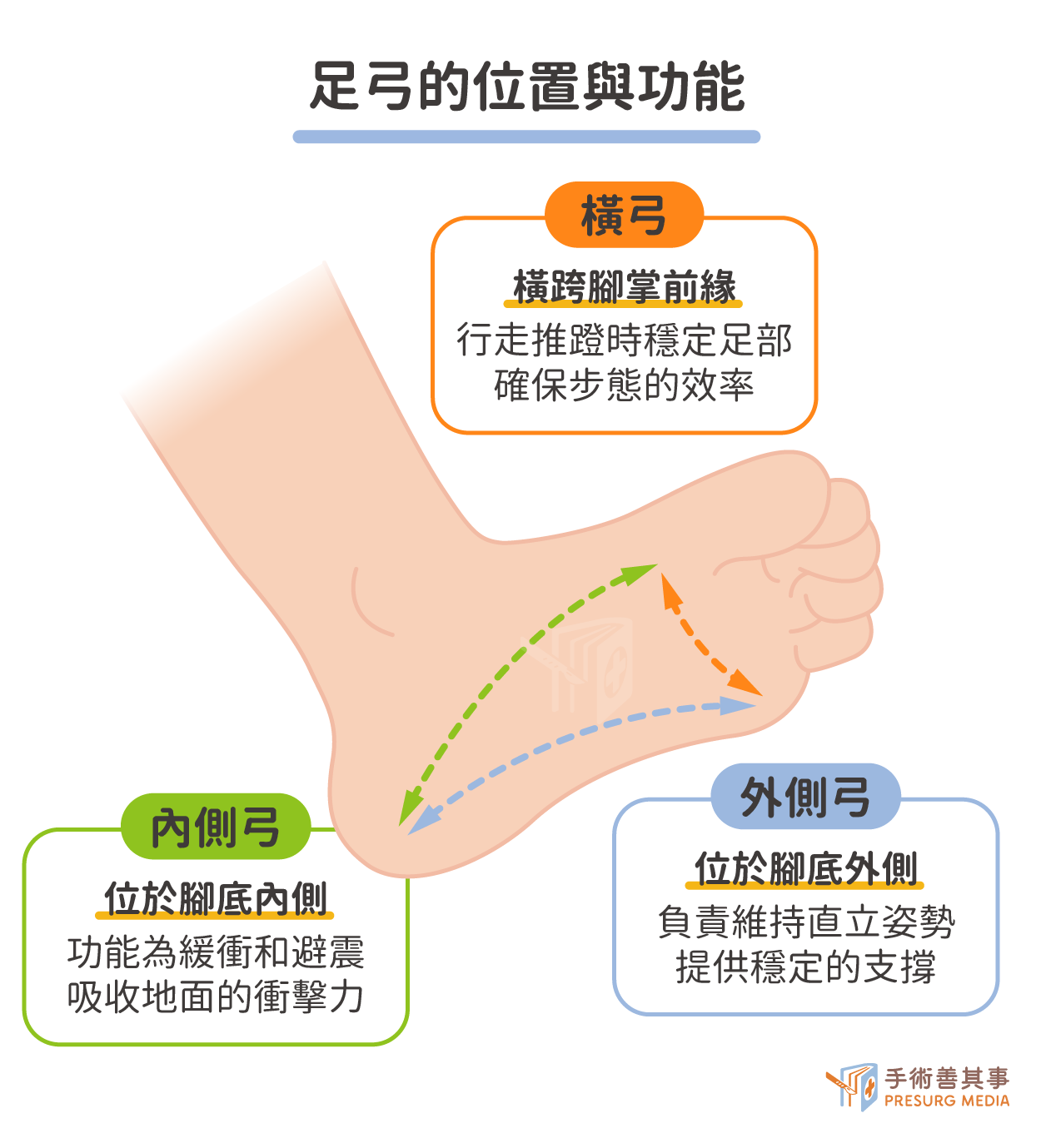

在足部構造中,一個非常關鍵的特徵是「足弓」。正常足部在承受體重時,足底內側(靠近腳拇趾側)會形成一個向上彎曲的弧度,這就是我們常說的足弓。足弓主要分為內側弓、外側弓和橫弓三種,各自有其獨特的功能:

- 內側弓:位於腳底內側,是最明顯的足弓。它的主要功能是緩衝和避震,就像彈簧一樣吸收地面的衝擊力,保護關節。

- 外側弓:位於腳底外側,相對較平坦。它主要負責維持直立姿勢,提供穩定的支撐。

- 橫弓:橫跨腳掌前緣。它的功能是在行走推蹬時穩定足部,確保步態的效率。

兒童扁平足的發生原因?

絕大多數兒童的扁平足是生理性或發展性的,隨著年齡增長和活動增加,足弓會自然發育形成。然而,少數情況下,扁平足可能與潛在的構造異常或疾病有關,並可能導致疼痛、步態異常或影響運動功能。兒童扁平足的成因是多面向的,大致分為先天性與後天性兩大類:先天性因素

- 先天性骨骼異常: 例如跗骨黏合 (Tarsal Coalition),指足部某些骨頭天生融合在一起,限制了關節活動,導致足弓無法正常形成或非常僵硬影響活動,屬於「病理性扁平足」。

- 先天性韌帶鬆弛: 有些孩子天生全身韌帶較為鬆弛,足部韌帶缺乏足夠支撐力,對骨骼的支撐力量不足,導致容易在承受體重時足弓塌陷,可能與遺傳有關。

- 先天性肌無力或神經肌肉病變: 某些先天性疾病或影響神經肌肉發育的狀況,例如唐氏症、腦性麻痺等,會影響足部和腿部肌肉的力量或協調性,無法有效拉起或維持足弓,導致扁平足。

- 遺傳: 家族史中有人患有扁平足,孩子罹患的可能性相對較高。

後天性因素

- 足部發育過程: 這是兒童扁平足最常見的原因,尤其在學齡前兒童。兩歲以下的嬰幼兒,足底有厚厚的脂肪墊,且足部韌帶相對鬆弛,足弓看起來不明顯是完全正常的生理現象。隨著孩子活動量增加,開始學習跑、跳等動作,足部肌肉和韌帶逐漸發育成熟,足弓通常會在4-8歲之間慢慢形成,多數孩子在10歲前會發展出正常的足弓形態。

- 體重過重: 肥胖會增加足部承受的壓力,使足弓更容易塌陷。

- 錯誤的步態或姿勢: 長期以不正確的方式站立或行走,例如嚴重的「內八」或「外八」步態,或是長時間維持不良姿勢,可能改變足部的生物力學受力分佈,使得足弓承受異常壓力而塌陷。

- 脛後肌腱功能失調: 脛後肌腱是維持內側足弓最重要的「弓弦」。它起於小腿後側,繞過腳踝內側(內踝),並附著於足部的舟狀骨、楔狀骨和蹠骨上,主要功能是維持足弓穩定性並協助足踝內翻。雖然主要影響成人,但在青少年或極少數兒童中,若脛後肌腱因發炎、受傷或退化而功能受損,也會直接導致足弓塌陷,形成後天性扁平足。

- 足部外傷或發炎性疾病:嚴重的足部骨折(尤其是影響足弓支撐骨骼)、足部關節的急慢性發炎(如類風濕性關節炎)、韌帶或肌腱的嚴重損傷,都可能破壞足部結構的穩定性,導致足弓塌陷。

兒童扁平足會怎樣?有哪些症狀?

絕大多數兒童的扁平足是屬於「功能性扁平足」:在孩子坐著、腳懸空,或踮起腳尖時,足弓弧度會顯現出來;只有在站立或承重時,足弓才會塌陷。這種類型的扁平足在兒童階段非常普遍,而且通常是「無症狀」的,不需要特別治療,會隨著成長自然改善。然而,隨著孩子逐漸長大,活動量增加,或者在少數「病理性扁平足」(無論是否承重,足弓都塌陷,且足部可能僵硬)的情況下,部分兒童的扁平足可能會開始出現症狀。

如果兒童扁平足伴隨症狀,常見的臨床表現可能包括以下幾點:

- 足部疼痛或容易疲勞:最常見的症狀之一。由於足弓缺乏正常的支撐和避震功能,長時間站立、行走、跑步或參與體育活動時,足底、足弓、腳踝等部位會承受過多壓力,肌腱和韌帶容易感到疼痛、酸痛或疲勞。孩子可能抱怨走一下路就腳酸,不想走路或運動。

- 步態異常:由於足部不穩定或力學異常,可能觀察到「內八字」或「外八字」步態。部分孩子可能因平衡感較差,走路時顯得不穩,容易絆倒或跌倒。

- 鞋子磨損不均:這是足部生物力學異常的直接表現。由於足部受力不均,鞋子的磨損模式也會改變。通常會發現鞋跟的內側磨損速度比外側快,長期下來鞋子可能會歪斜。

- 足跟外翻:站立時,從後方觀察孩子的腳,可能會發現足跟向外側傾斜,這是扁平足常見的伴隨現象,有時是扁平足更明顯的指標。足跟外翻會進一步影響足部的穩定性和力線。

- 其他關節疼痛:扁平足造成的生物力學異常可能沿著下肢向上傳導,影響膝蓋、髖關節,甚至脊椎。孩子可能抱怨膝蓋痛、小腿痛、髖部不適,在長期或嚴重的扁平足中,因為身體代償甚至可能間接與「膝外翻」或「脊椎側彎)」的發展有關。

- 運動能力下降:由於足部疼痛、容易疲勞或不穩定,孩子可能難以長時間參與體育活動,跑步速度較慢,跳躍能力受限,或者容易發生運動傷害,如踝關節扭傷、足底筋膜炎 或小腿/膝蓋不適。

兒童扁平足的高風險族群?

除了正常的嬰幼兒(生理性扁平足)之外,以下幾類兒童可能屬於罹患扁平足,特別是持續性或症狀性扁平足的風險較高族群:- 扁平足家族史:遺傳因素是其中一個重要原因。

- 全身韌帶鬆弛者:韌帶過度鬆弛導致足部結構支撐不足。

- 患有某些先天性疾病或症候群者:如唐氏症、先天性皮膚鬆弛症等。

- 患有神經肌肉疾病者:如腦性麻痺,影響足部肌肉控制和力量。

- 體重過重或肥胖的兒童。

- 過早使用學步車或過早穿著硬底鞋的幼兒。

- 合併有其他足部結構異常者:如副舟狀骨。

- 合併有下肢生物力學異常者:如X型腿。

- 發展遲緩,尤其影響動作發展的兒童。

- 根據台灣的研究,男童的扁平足盛行率可能略高於女童。

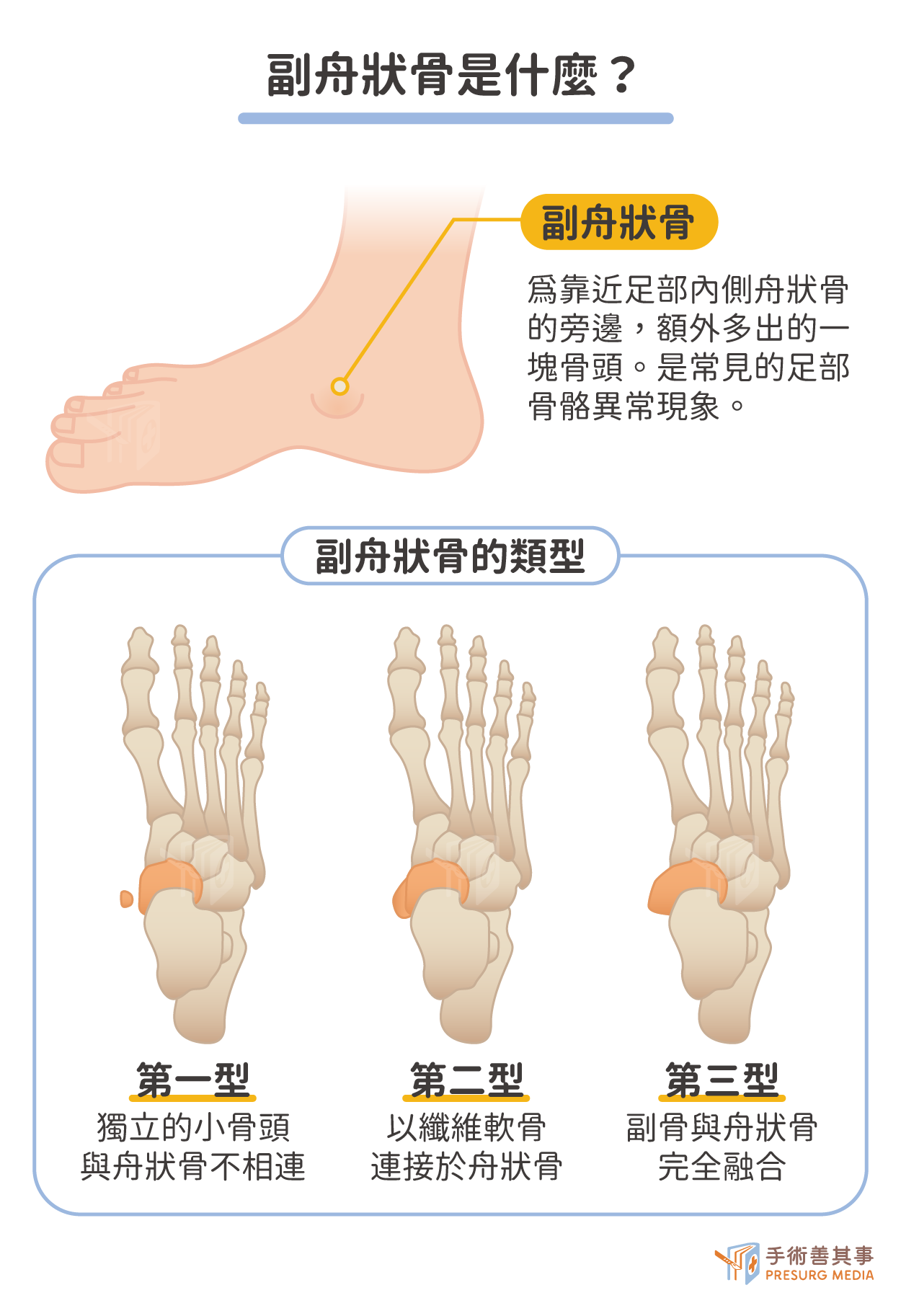

副舟狀骨是什麼?

正常情況下,人類的足部有26塊骨頭,但有些人會額外多出骨頭。足部靠近內踝處的骨頭稱為舟狀骨,約10-15%的人在旁邊會多出一塊骨頭,而這塊多的就叫做副舟狀骨(Accessory Navicular Bone),是一種常見的足部骨骼異常。

兒童扁平足判斷方式?何時該矯正?

家長在日常生活中,可以注意以下幾點:

- 觀察孩子的足部情況,如果發現孩子有足弓塌陷、走路內八或外八、鞋子磨損不均等情況,應及早就醫檢查。

- 鼓勵孩子多穿鞋底柔軟、彈性好的鞋子,避免穿著過硬或過緊的鞋子。

- 注意孩子的體重,肥胖會增加足弓的負擔,可能導致扁平足。

- 定期帶孩子進行足部運動,可以幫助增強足部肌肉,改善扁平足的情況。

而如果孩子出現以下情況,應儘早就醫診治:

- 足弓塌陷嚴重,影響正常行走。

- 有足底疼痛、疲勞等症狀。

- 足部畸形,例如腳跟外翻、走路內八或外八等。

- 家族中有扁平足的病史。

兒童扁平足的診斷方式有哪些?

專業醫師會透過一系列的評估方法來綜合判斷。診斷的目標不僅是確定孩子是否有扁平足,更重要的是釐清扁平足的類型、嚴重程度、是否伴隨症狀或潛在的其他問題,以便提供最適合的建議或治療方案。

- 病史詢問:詢問整體健康狀態與症狀(如疼痛、疲勞)、步態、鞋子穿著習慣、家族史等。

- 理學檢查:觀察非承重(坐著或躺著)、承重時(站立及行走)的足弓形態和足跟角度。並透過觸診評估足部關節的活動度和肌肉力量。重要的檢查是讓孩子踮腳尖,如果踮腳尖時足弓能正常出現,通常是功能性扁平足;如果足弓仍平坦,則可能是僵硬性或病理性扁平足。

- 肉眼觀察與步態分析:直接觀察孩子站立時足底是否貼平地面、足跟是否外翻,以及行走時的步態,觀察是否有內八或外八的趨勢。

- 簡易足底壓印板:讓孩子踩在特殊的壓印板上,觀察腳底的印記。

- 正常足弓會顯示內側空缺。

- 扁平足的印記會顯示足底內側甚至整個腳底貼平。

- X光檢查:評估骨骼結構、關節排列以及足弓高度和足跟外翻角度。這是診斷病理性扁平足和評估嚴重程度的重要工具。例如,測量側位X光片上的足弓高度(正常約1.5-2.5公分)和足跟長軸與小腿垂直線的夾角(足跟外翻角度,正常0-4度,超過20度可能與病理性扁平足有關)。

- 其他影像檢查:在懷疑有骨骼融合、肌腱病變或其他複雜問題時,可能需要核磁共振 (MRI) 或電腦斷層 (CT)。

- 足部壓力分析或步態實驗室:在專門的復健或骨科中心,可能透過壓力感測板或步態分析系統,客觀評估足部壓力分佈和生物力學。

兒童扁平足,鞋墊、物理治療能矯正嗎?

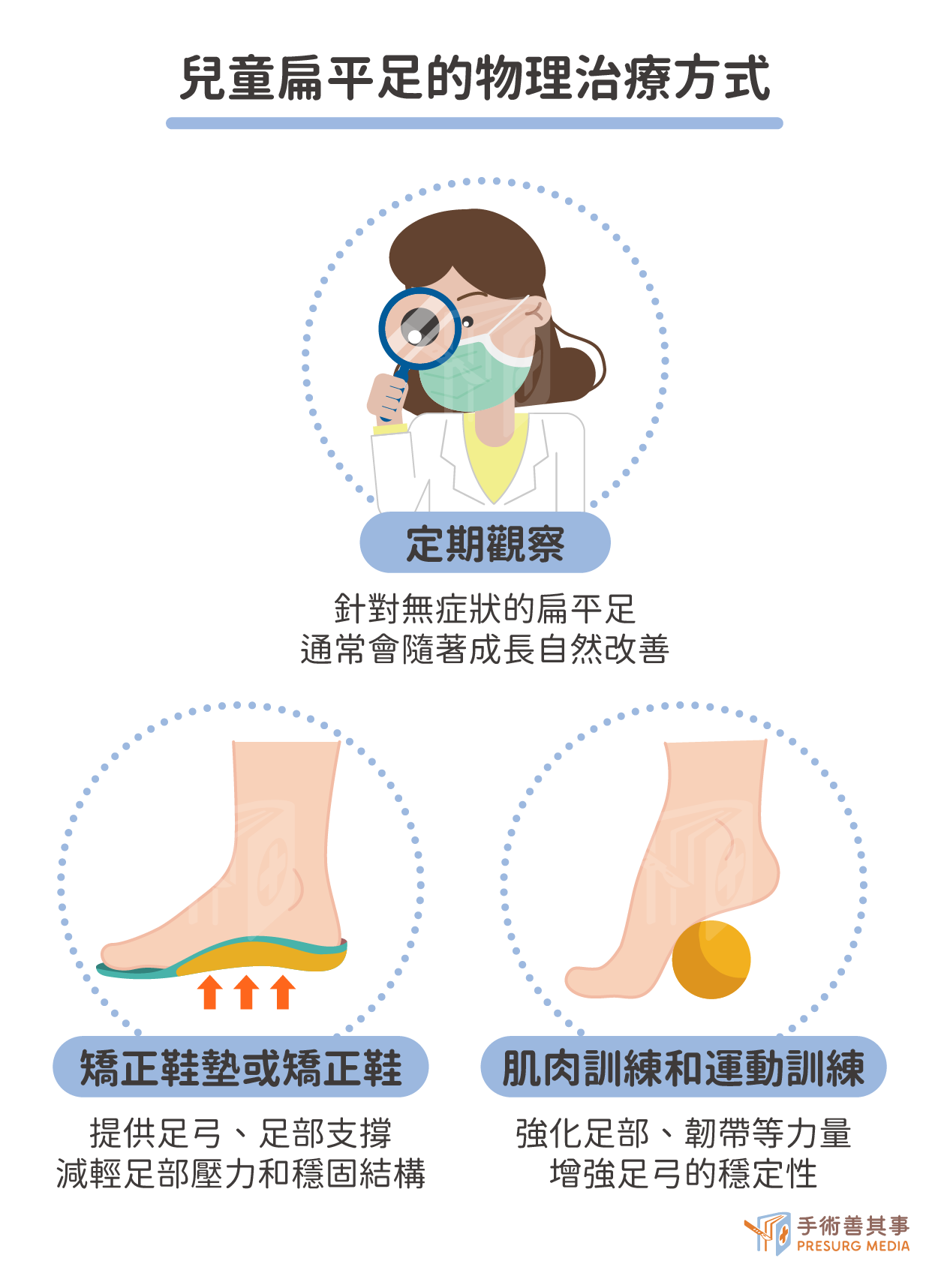

對於兒童扁平足,特別是成長發育中的孩子,保守治療是首要且主要的處理方式。目標在於減輕症狀、改善足部功能,並促進足弓的正常發育。治療方法包括觀察、使用足弓墊、以及肌肉和運動訓練。- 觀察等待: 針對無症狀的扁平足,特別是嬰幼兒及學齡前兒童,通常會隨著成長自然改善,採定期觀察即可。

- 矯正鞋墊(足弓墊)或矯正鞋

- 矯正鞋墊(足弓墊):提供足弓外在支撐,調整足部力線,減輕壓力並可能引導足部發育。

- 矯正鞋: 結構較為穩固,提供更多足部支撐和控制,特別是足踝處的穩定。

- 肌肉訓練和運動訓練:透過特定的運動和伸展,強化足部、足踝及小腿的肌肉和韌帶力量,增強足弓的穩定性。鼓勵進行踮腳尖、抓握毛巾、跳繩、赤腳在不同地面行走等活動。

並非所有兒童扁平足都需要積極治療,也並非所有扁平足都適合保守治療。最適合接受保守治療的條件通常包括:

- 年紀較小的兒童:尤其在足弓發育的黃金期(大約2至8歲),足部可塑性較高。

- 屬於功能性扁平足:足弓在非承重狀態下(如踮腳尖)能夠出現。

- 無症狀或症狀輕微:扁平足尚未引起明顯疼痛或疲勞,不影響孩子的日常生活或運動。

- 症狀屬中等程度:扁平足伴隨症狀,但透過物理治療、運動訓練或配戴足弓墊後,症狀能獲得有效改善。

- 沒有嚴重的骨骼結構異常:足部骨骼沒有嚴重的先天性畸形或融合等問題。

兒童扁平足、足外翻矯正,什麼時候適合手術?

當保守治療效果不佳,或扁平足嚴重影響生活品質時,醫師可能就會建議考慮手術治療。手術方式會根據孩子的年齡、扁平足的嚴重程度以及足跟外翻的角度來決定,最常見的手術方式則是距下關節限制術(Subtalar Arthroereisis)。- 保守治療無效: 經長時間的保守治療,症狀仍無改善。

- 扁平足嚴重影響生活品質: 疼痛嚴重,影響行走、運動等。

- 伴隨其他嚴重併發症: 如膝關節疼痛、脊椎側彎等。

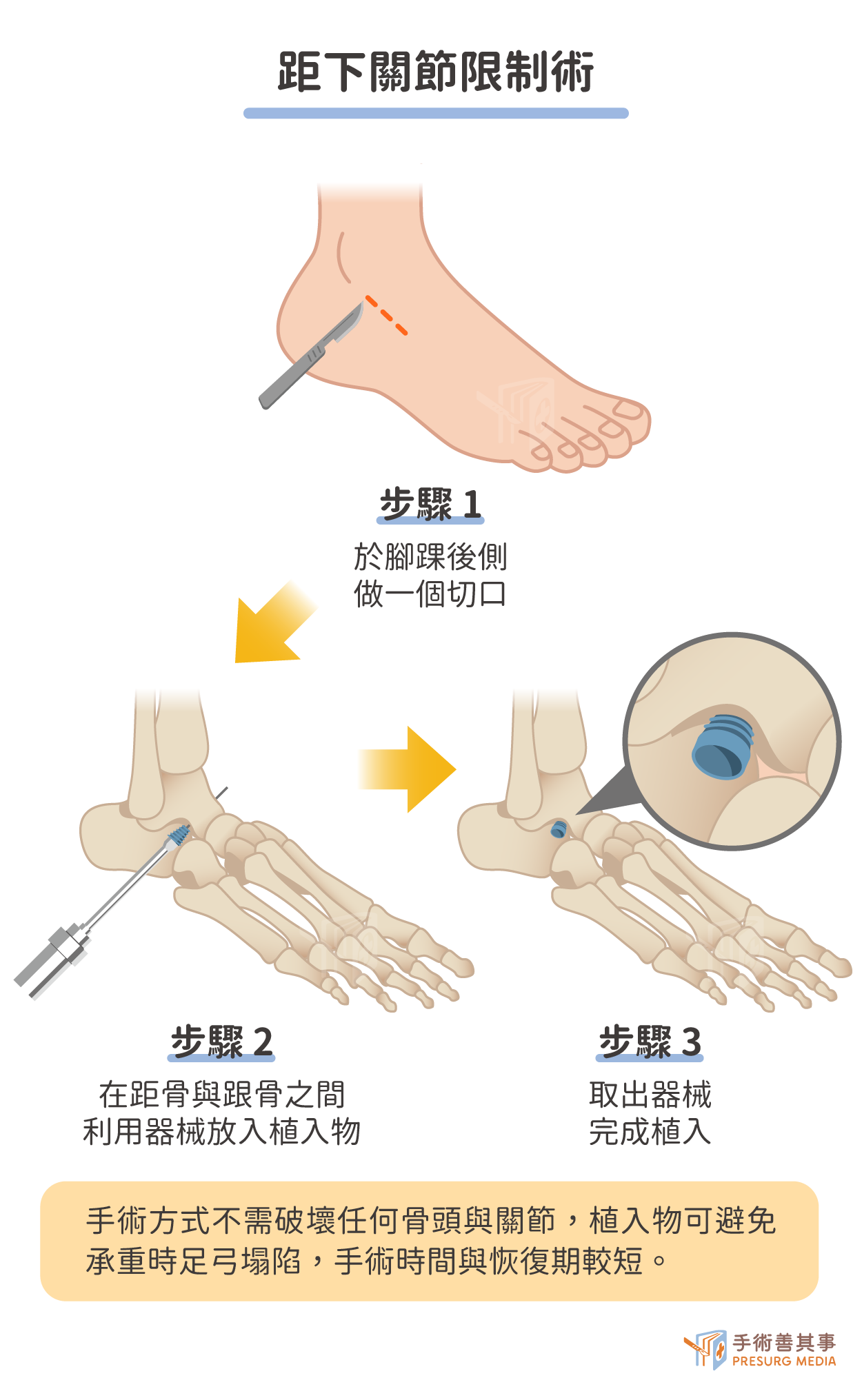

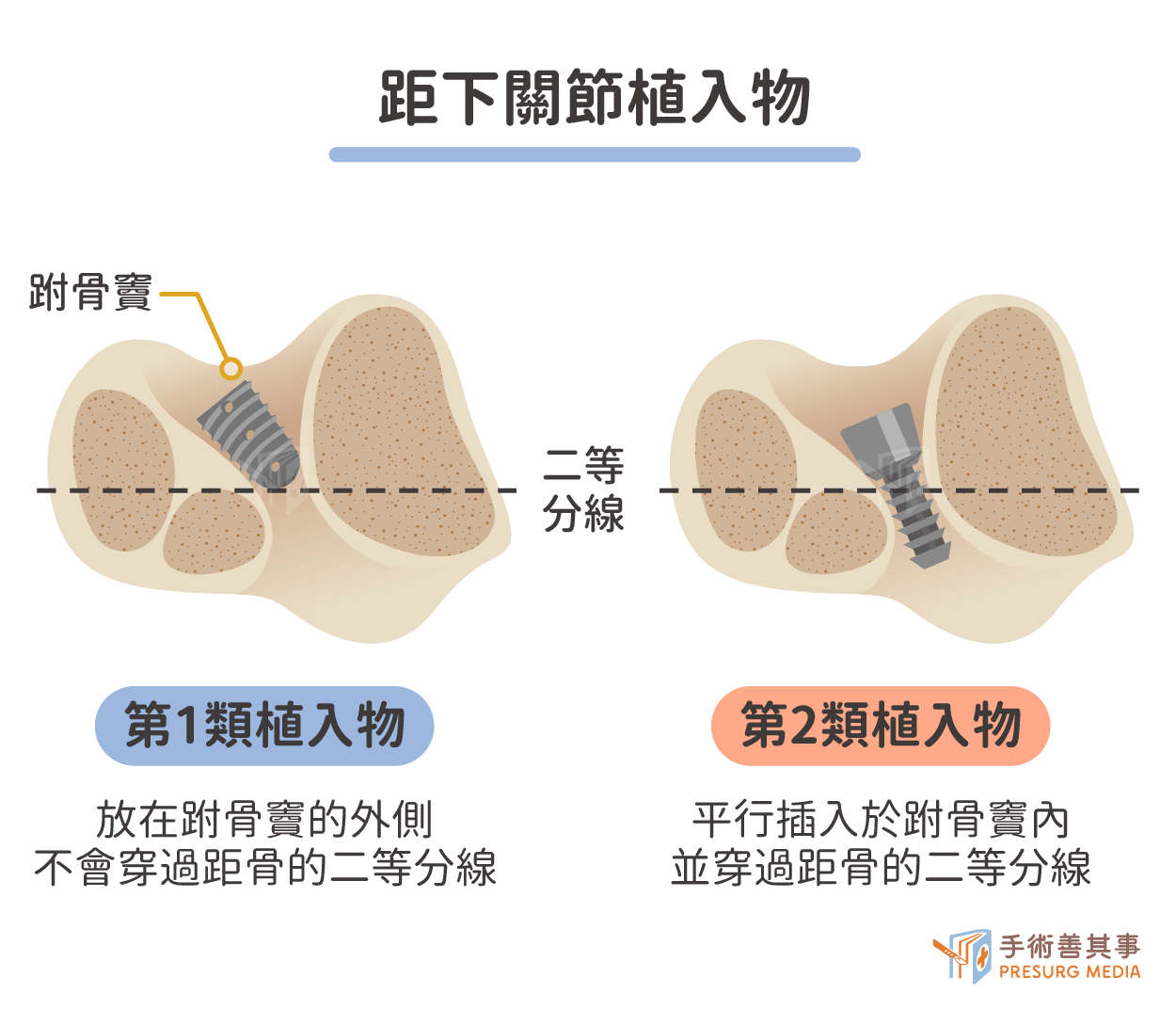

距下關節限制術

在足部開1公分的小傷口,在距下關節(距骨和跟骨之間的關節)中植入一個小型支架來限制過度的關節活動,從而穩定足弓,改善足部的結構和功能,這個固定器就像一個支架,支撐著塌陷的足弓,使其恢復正常的生理曲線。這種手術方式不需破壞任何骨頭與關節,單純用植入物放置在距下關節來避免承重時足弓塌陷,手術時間相對短、復原較快。尤其對年紀較小、青春期前的兒童來說,因為其有較好的適應性與可塑性,所以很少會產生異物感,因此有很好的預後。- 特點:可以有效改善足弓的穩定性,減少疼痛和疲勞。手術時間與恢復期較短。

- 風險:可能會導致足部靈活性下降。植入物可能會發生錯位或斷裂。

- 復原時間:術後患者需要佩戴石膏或支具約 6 週,以固定腳踝和足部。術後通常需要 6 至 12 個月的物理治療,以恢復足部功能。

距下關節限制術醫材介紹

距下關節限制術植入物可稱為距骨下人工墊片,通常由鈦合金或其他耐用材料製成,用於置入距下關節,以限制距骨的前移與內收,並避免跟骨的外翻,根據設計和放置方式的不同,可分為舊型和新型。- 舊型:主要依靠植入物與上下骨頭的直接接觸來產生限制作用。較為容易卡壓骨頭或鬆脫。

- 新型:設計更精良,可以更深入地放置在附骨竇的下緣,相較與舊型的作用機制更為穩定,透過更深層的包覆來提供限制。不破壞骨性結構,減少不適感與鬆脫機率。

軟組織手術

是常見的扁平足手術之一,用於鬆弛或切斷過緊的韌帶、肌腱或肌肉,以改善足弓的穩定性。這種手術通常用於先天性肌腱鬆弛、輕度至中度扁平足,或合併有足部肌肉張力不平衡的患者。- 特點:手術時間較短,恢復期較短。通常不會導致足部活動範圍下降。

- 風險:可能無法完全矯正足弓的形狀,或導致足部疼痛或不適。

- 復原時間:患者需要佩戴石膏或支具約 4 週,以固定腳踝和足部。術後通常需要 6 至 12 個月的物理治療,以恢復足部功能。

- 距下關節韌帶鬆弛術:這是一種常用的軟組織手術,目的是鬆弛、切開其中一兩條距下關節的韌帶,以減少距骨的前移和內收,從而改善足弓的高度。

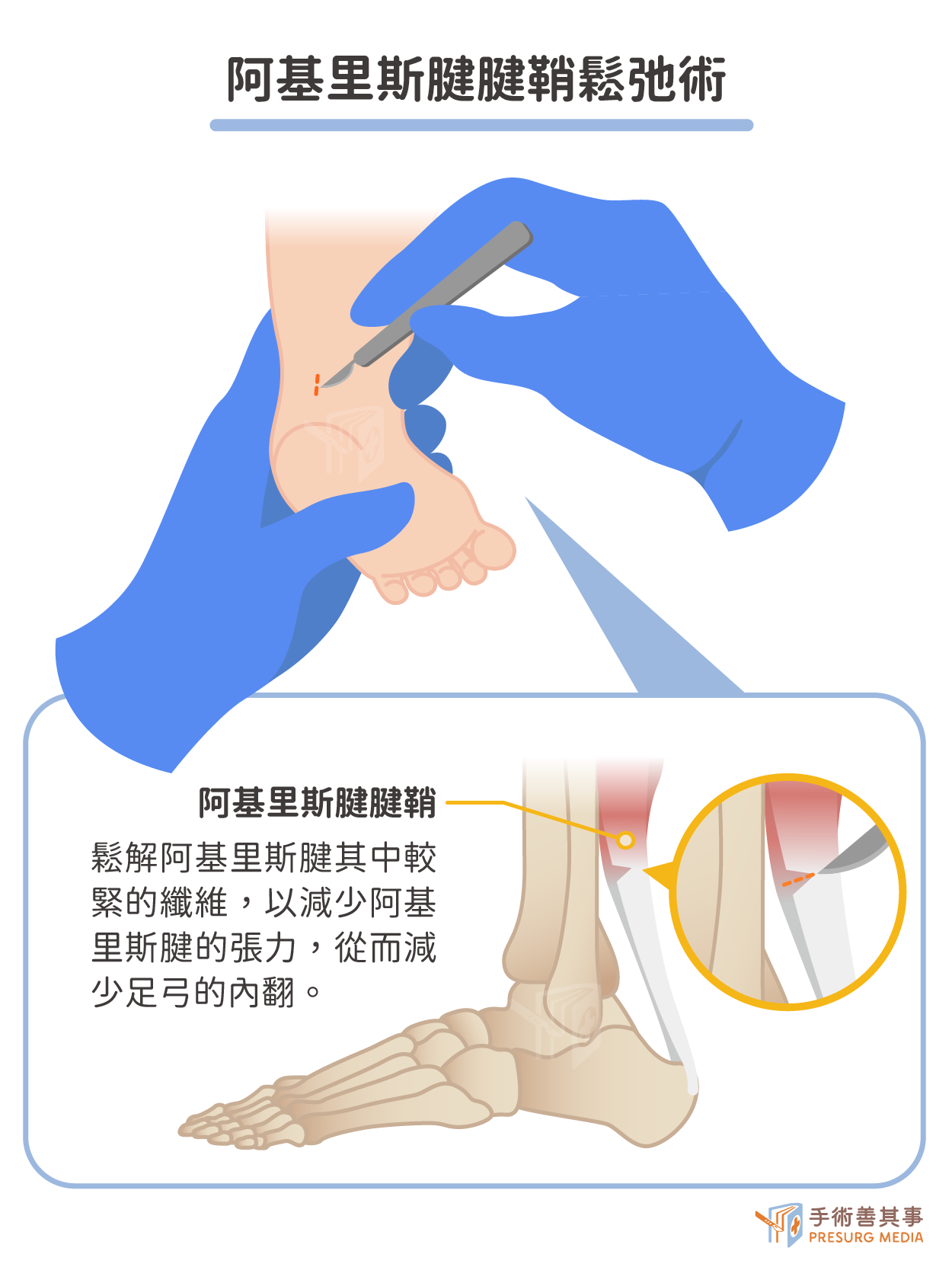

- 阿基里斯腱腱鞘鬆弛術:這是一種軟組織手術,目的是延長、切斷阿基里斯腱其中較緊的纖維,以減少阿基里斯腱的張力,從而減少足弓的內翻。

青少年扁平足手術有哪些?

青少年扁平足,可能是兒童時期未診斷或治療的延續,隨著活動量增加及足部負重加劇,原本無症狀的扁平足可能開始產生不適。由於青少年足部結構已更為成熟,治療通常比兒童扁平足更為複雜。與兒童扁平足類似,醫生會先評估青少年足部肌腱的鬆緊度。治療方案需根據個體情況制定,由於青少年扁平足常伴有明顯的後足外翻和旋轉,單一手術可能不足以完全矯正,因此可能需要合併手術及其他治療方式以達到最佳效果。專業醫師會根據患者的具體情況,制定最合適的治療方案。手術介入可能包含以下方式,單獨或合併使用:

- 距下關節限制術:限制距下關節過度活動。

- 軟組織手術:對過緊的肌腱進行適度的延長鬆弛,或者對過鬆的內側結構進行重建,以達到更全面的治療效果。

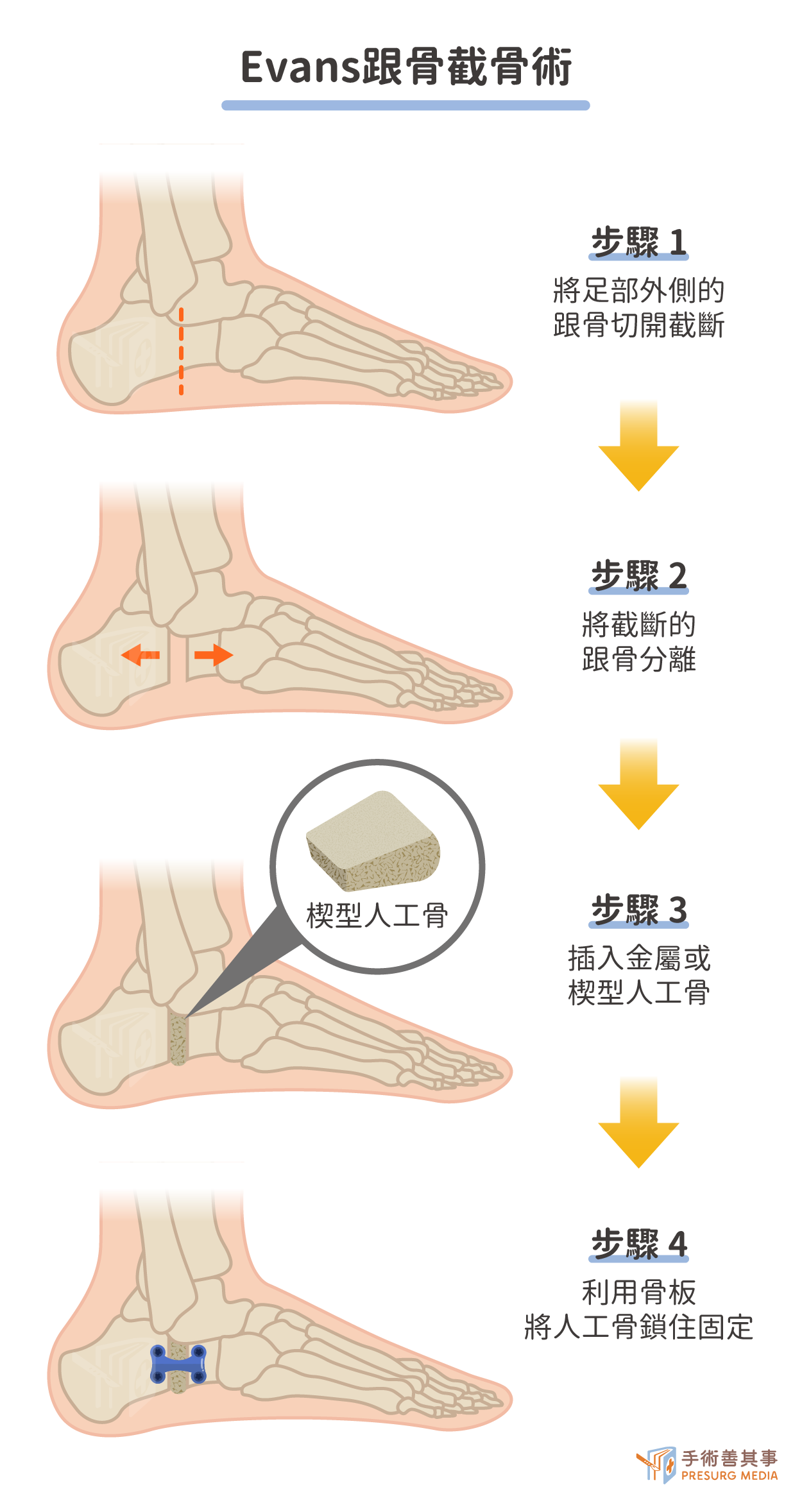

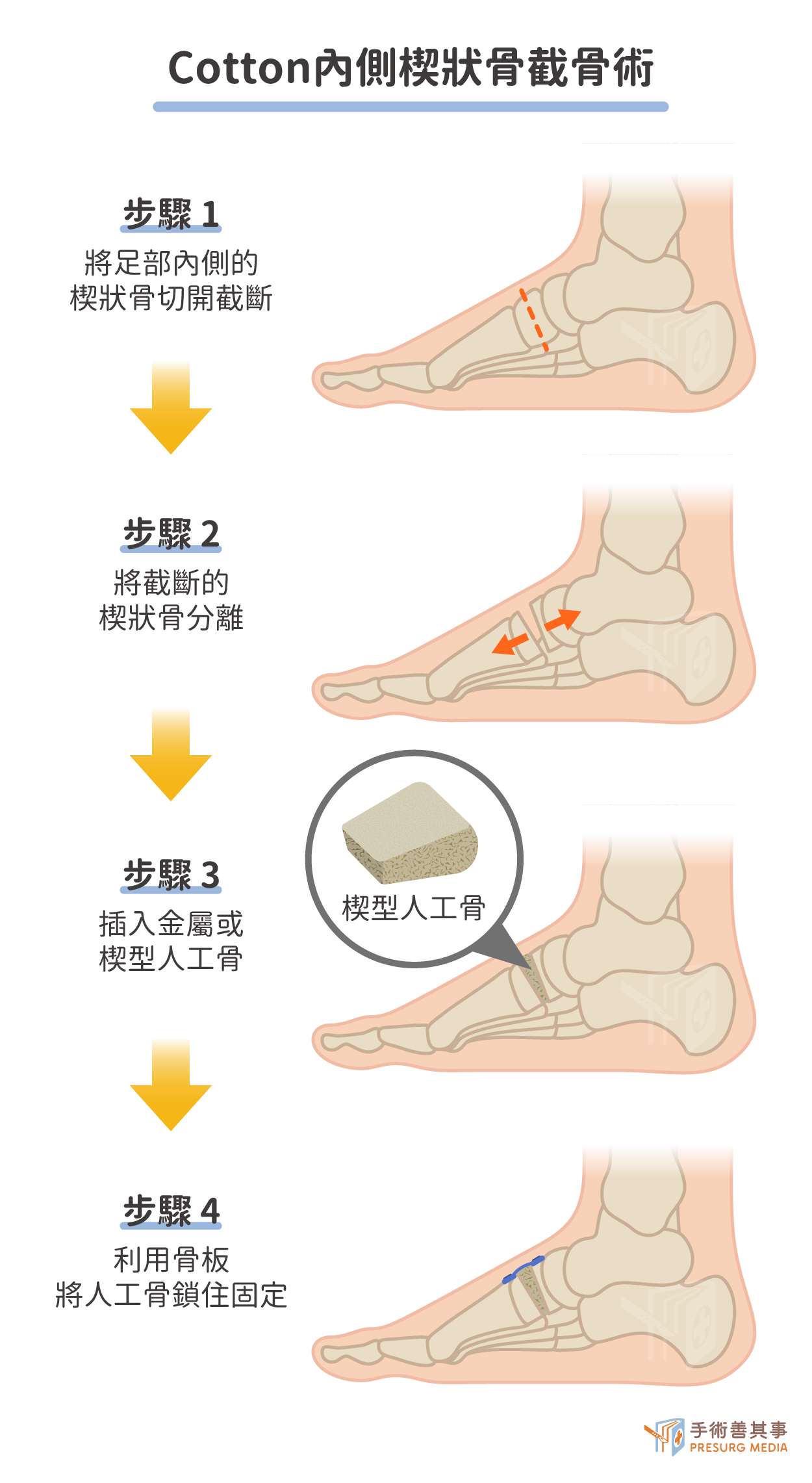

- 截骨術:調整跟骨位置和角度,改善後足外翻和旋轉。

截骨手術

切斷部分骨骼,重新調整足弓的形狀。常用於嚴重扁平足,或合併足部畸形的患者。- 特點:有效改善足弓的形狀,減少疼痛和疲勞,矯正足部畸形。

- 風險:需要較長的恢復期,可能會導致足部靈活性下降。且有發生併發症的風險,例如感染、骨折、神經損傷等。

- 復原時間:術後患者需要佩戴石膏或支具約 6 週,以固定腳踝和足部。術後通常需要 6 至 12 個月的物理治療,以恢復足部功能。

- Evans 跟骨截骨術:這是一種有效的手術,可同時提供三個面向 ( 橫斷面、冠狀面、矢狀面 ) 的矯正。

- 跟骨後部移位截骨術:此截骨術能使跟骨長軸相對於地面的角度恢復正常,並 改變不正常的旋前力量。

- Cotton 內側楔狀骨截骨術:此截骨術可有效的使內側柱蹠屈且增加其穩定性。

扁平足手術的費用?

在台灣扁平足手術的費用因手術的類型、醫院等因素而異,一般在新台幣5萬元至20萬元之間。- 距下關節限制術:距下關節限制術費用約在新台幣8萬元以上,具體價格會依醫材種類及醫院收費標準有所差異。

- 軟組織手術:約在新台幣5萬元以下。

- 截骨術:約在新台幣10萬元至20萬元之間。

- 術後患者可能還需要佩戴石膏或支具,費用約在新台幣1萬元至2萬元之間。

兒童扁平足術後照顧與飲食建議

手術後的恢復需要一段時間,良好的術後照顧對於促進癒合和功能恢復至關重要。- 微創手術 (如距下關節限制術): 傷口小,恢復較快。單側且狀況良好者常可採門診手術,當天回家。若需住院,通常為短期(1至2-3天),以便術後觀察與疼痛控制。

- 較複雜手術 (如截骨術、關節融合術): 涉及骨骼處理,為侵入性手術。術後需嚴密監測與固定,因此通常需要住院。住院時間較長,一般約需數天至一週(3-7天),以確保傷口、疼痛控制及固定狀態穩定。

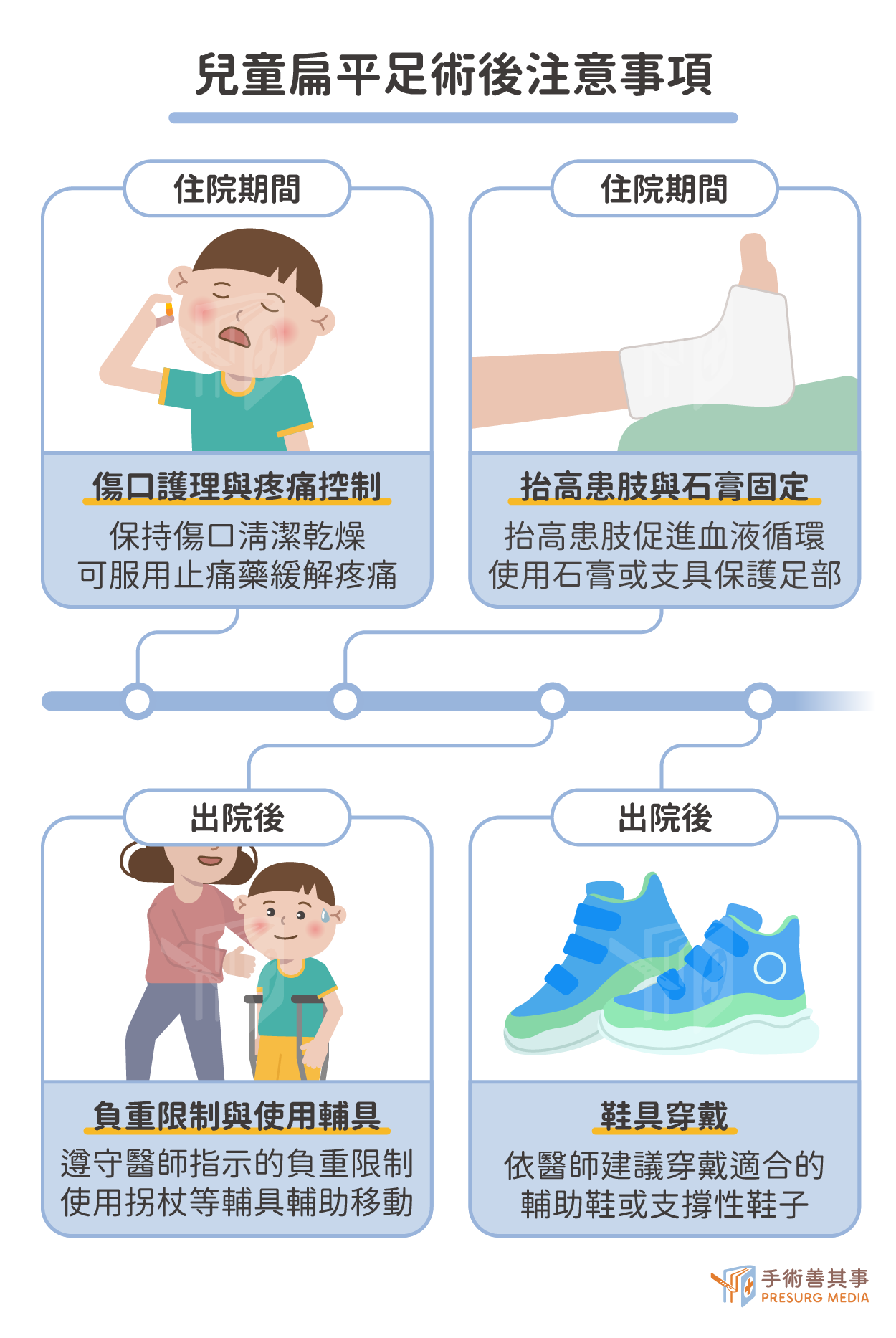

住院期間的傷口照顧與護理

- 傷口護理:醫師會為手術傷口進行包紮。護理人員會定期檢查傷口,保持傷口清潔乾燥,預防感染。遵循醫護人員的指示進行換藥。

- 疼痛控制:醫護團隊會給予適當的止痛藥,以緩解術後疼痛,讓孩子感到舒適。

- 抬高患肢:術後需將手術腳抬高(高於心臟水平),以幫助減輕腫脹和促進血液循環,有助於傷口癒合。

- 石膏或支具固定:根據手術類型,術後可能需要使用石膏或保護性支具來固定足踝和足部,維持正確的位置,促進骨骼或軟組織癒合。護理人員會指導如何照護石膏或支具。

- 早期活動:在醫師和物理治療師的指導下,可能術後很快就會開始輕度的足踝和腳趾活動,以預防僵硬。

出院後的傷口照顧與後續照顧

- 傷口護理:按照醫師或護理師的指示,定時換藥,保持傷口清潔乾燥,避免碰水。觀察傷口是否有紅、腫、熱、痛或分泌物增加等感染跡象,如有應立即回診。

- 藥物服用:按時服用醫師開立的止痛藥、抗生素或其他藥物。

- 抬高患肢:在恢復初期,回家後休息時仍應適當抬高患肢,減少腫脹。

- 負重限制與使用輔具:嚴格遵守醫師指示的負重限制(如術後數週不可踩地或部分負重),並使用拐杖、助行器或輪椅等輔具輔助移動。何時可以開始負重、穿鞋和恢復行走,需依手術類型和個人恢復情況而定,通常需要數週至數月。

- 物理治療與復健運動:物理治療是術後恢復的關鍵部分。遵從物理治療師的指導,逐步進行關節活動度、肌力訓練、平衡訓練和步態訓練,以恢復足部功能。這可能需要數月甚至一年。

- 鞋具穿戴:在拆除石膏或支具後,依醫師建議穿戴適合的輔助鞋或支撐性鞋子。

- 逐步恢復活動:避免過早或過度進行劇烈運動或高衝擊性活動。在醫師許可下,循序漸進地增加活動量,最終目標是安全地恢復到正常或接近正常的活動水平。

- 定期回診:術後需要定期回診讓醫師檢查癒合情況、評估功能恢復,並調整後續治療計畫。

飲食建議

術後並沒有特別針對扁平足的飲食禁忌。建議維持均衡健康的飲食,攝取足夠的蛋白質、維生素和礦物質,有助於傷口癒合和身體恢復。多喝水,保持充足的水分。避免吸菸(若適用於青少年)和過量飲酒,這會影響癒合。總結來說,兒童扁平足的處理需要專業醫師的正確診斷。大多數情況下,透過觀察、物理治療和輔具等保守方式即可有效管理。手術是針對嚴重症狀或結構異常的最後手段。無論採取何種治療方式,家長的耐心配合、積極參與復健,並與醫療團隊保持良好溝通,都是幫助孩子足部健康發展的關鍵。

常見問題:扁平足的治療黃金期是什麼時候?

兒童扁平足著重在觀察和症狀處理,4歲前不應過早診斷,因多數兒童足弓發育至7-8歲。治療黃金期約9-11歲,但即使超過12-13歲也有治療方案,不需要過度擔心。但若家長觀察孩子已有明顯症狀或其他足部異常則建議積極介入。文獻參考

兒童常見的問題-扁平足,桃新醫院。認識扁平足與物理治療之介入,童綜合醫院。

新生兒期的骨科疾患-扁平足-扁平腳ㄚ子的煩惱,中華民國小兒骨科醫學會。

扁平足的成因與治療,台北榮民總醫院。

相關文章