十字韌帶斷裂不開刀會好嗎?症狀、後遺症、重建手術

諮詢專家:邱致皓醫師/長庚紀念醫院

責任編輯:廖冠竣、陳盈竹

設計:林盟凱

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

十字韌帶斷裂、撕裂原因與症狀

近年來隨著運動風氣的盛行,膝關節傷害也越來越常見,其中又以前十字韌帶(ACL)受傷最為嚴重。

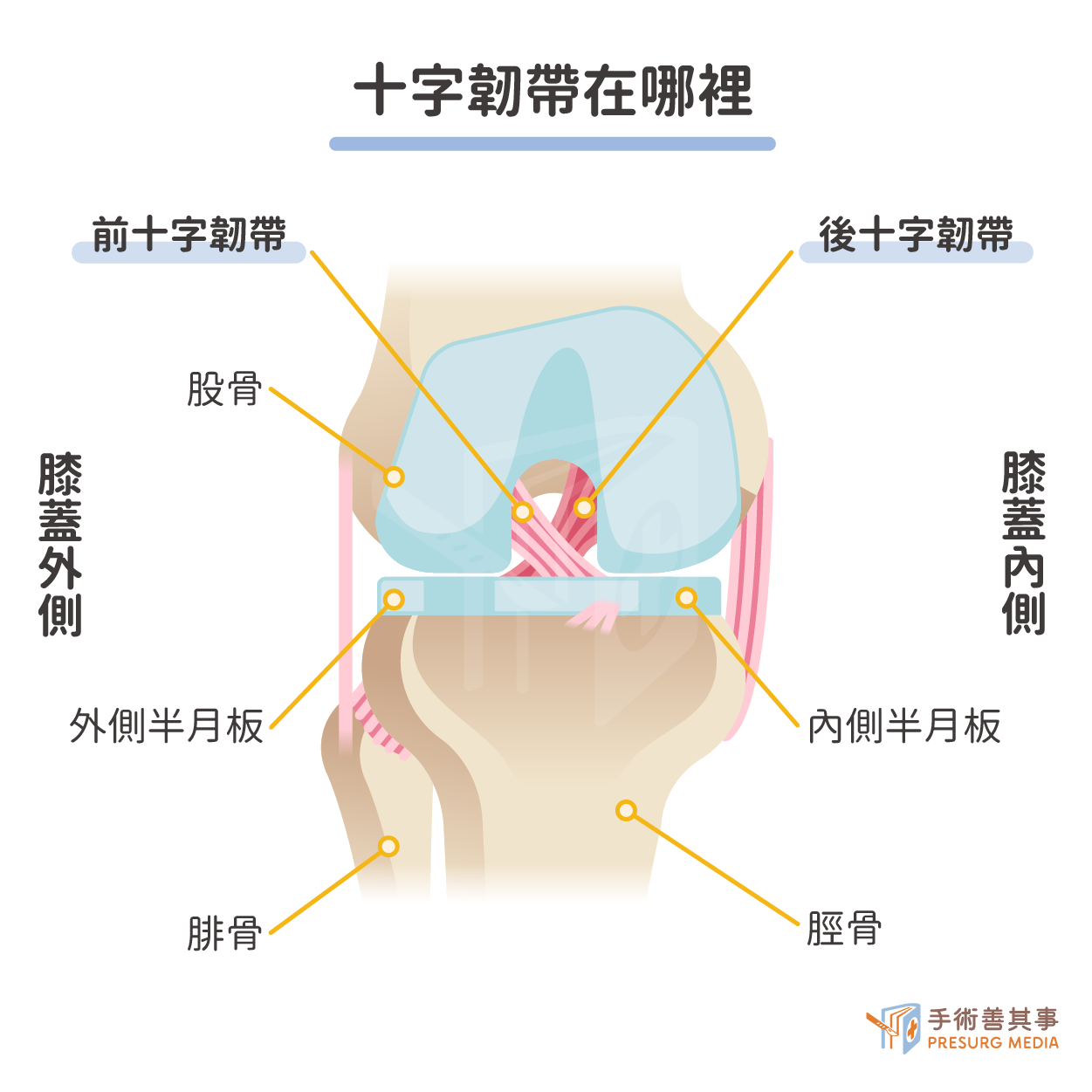

人體膝關節是人體最複雜的關節之一,由多種骨骼、軟骨、韌帶、肌腱等組成。其中,十字韌帶是膝關節最重要的穩定結構之一。十字韌帶可分為前、後各一條,分別位於膝關節的前方和後方,前十字韌帶的主要功能為限制脛骨向前位移或旋轉,防止膝內翻及外翻彎曲;後十字韌帶的主要功能為限制脛骨向後位移,防止膝關節過度伸展。

十字韌帶對於膝關節的穩定性至關重要。如果十字韌帶受傷,膝關節就會失去穩定性,容易產生疼痛、腫脹、鬆脫、不穩等症狀,並可能導致關節退化。

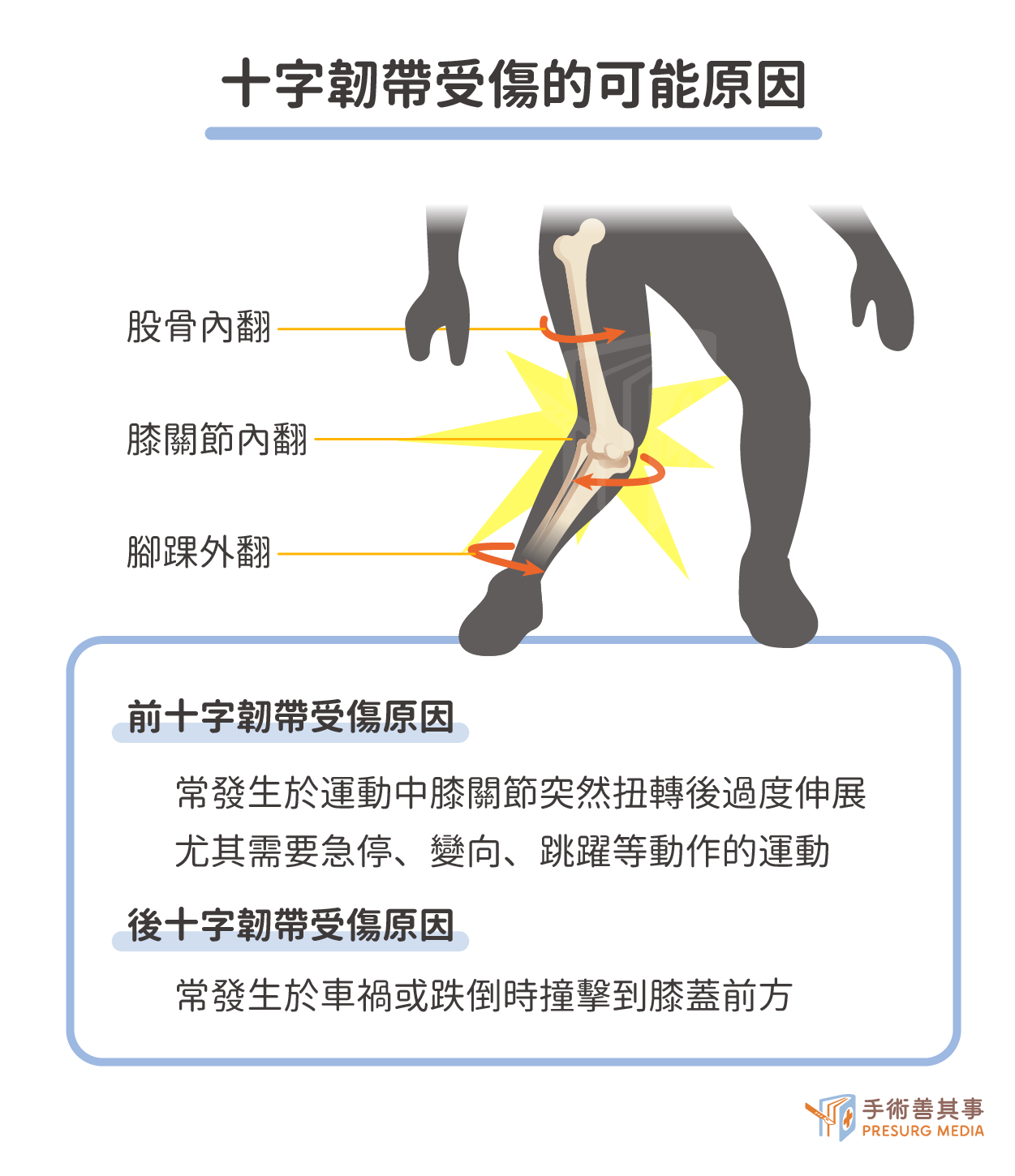

十字韌帶受傷的原因在前、後兩者有所不同

- 前十字韌帶位於膝關節前方,主要負責限制脛骨向前位移或旋轉,防止膝內翻及外翻彎曲。因此,前十字韌帶受傷常發生於運動時,尤其是需要急停、變向、跳躍等動作的運動,例如籃球、足球、滑雪等。在這些運動中,如果膝關節突然扭轉或過度伸展,就可能會導致前十字韌帶撕裂或斷裂。

- 後十字韌帶位於膝關節後方,主要負責限制脛骨向後位移,防止膝關節過度伸展。因此,後十字韌帶受傷則常見於車禍傷患,或是跌倒時撞擊到膝蓋前方。在這些情況下,小腿會直接受到撞擊,導致脛骨過度後移,從而造成後十字韌帶撕裂或斷裂。

在前十字韌帶斷裂的急性期,患者可能會出現以下症狀:

- 聽到「啪」一聲:這是因為前十字韌帶斷裂時,韌帶末端會突然分離,從而發出聲響。

- 膝蓋劇烈疼痛:這是因為前十字韌帶是膝關節最重要的穩定結構之一,其斷裂會導致膝關節失去穩定性,從而引起劇烈疼痛。

- 膝關節腫脹:這是因為前十字韌帶斷裂後,膝關節內部會發生出血,從而導致腫脹。

- 膝關節無法活動:這是因為前十字韌帶斷裂後,膝關節的穩定性會受到嚴重影響,從而導致膝關節無法正常活動。

- 膝部不穩:這是因為前十字韌帶斷裂後,膝關節的穩定性會受到嚴重影響,從而導致膝部感覺不穩。

十字韌帶斷裂多久會好?有後遺症嗎?

隨著時間的推移,急性期的症狀會逐漸改善。但是,如果沒有接受適當的治療,患者在日後可能會出現以下後遺症:

- 膝蓋反覆受傷

- 膝蓋疼痛

- 膝關節卡卡作響

- 關節退化性關節炎

研究表明,曾經有過膝關節傷害病史的人,其未來發展為退化性關節炎的風險會高出 5 倍。這是因為膝關節受傷會破壞關節軟骨,而關節軟骨一旦受損,就無法再生。隨著時間的推移,受損的關節軟骨會逐漸磨損,導致關節炎的發生。

另外,女性相較於男性,前十字韌帶受傷的風險更高,這與女性的解剖學結構有關。女性的膝關節縫隙較小,韌帶也較細,因此在膝關節扭轉時更容易受傷。

診斷方式

醫生會對患者的膝關節進行一系列的檢查,以評估膝關節的功能和穩定性,如關節活動度檢查和肌肉力量檢查等,但要確診十字韌帶是否撕裂以及撕裂的程度,還需要進行影像學檢查,如X光檢查和磁共振(MRI)掃描。

- X光檢查:主要用於排除骨折等其他骨關節疾病。

- 核磁共振(MRI)掃描:是診斷十字韌帶撕裂的金標準。MRI可以清晰地顯示膝關節的內部結構,包括韌帶、肌腱、軟骨等。

- 關節鏡檢查:可以讓醫生直接觀察膝關節內部的結構,並進行治療。

前十字韌帶斷裂的保守治療與手術方式

前十字韌帶斷裂後應及時治療,以儘快恢復膝關節的功能。治療方法主要分為手術治療和保守治療。選擇治療方法應根據患者的年齡、運動需求、膝關節不穩定症狀等因素綜合考慮。- 年齡:一般來說,年輕患者(60歲)則可以考慮保守治療,因為他們通常對膝關節的穩定性要求較低。

- 活動水平:如果患者是菁英運動員或職業運動選手,或希望恢復高水平的運動能力,則建議手術治療。而如果患者只是進行休閒運動或日常活動,則可以考慮保守治療。

- 膝關節穩定性:如果患者的膝關節不穩定,則建議手術治療。而如果膝關節穩定性良好,則可以考慮保守治療。

- 半月板損傷情況:如果患者同時伴有半月板破裂,則建議手術治療。而如果半月板完整,或破裂程度不需要修補,則可以根據患者的具體情況進行選擇。

保守治療

適用於部分斷裂的患者,主要包括以下內容:- 休息:避免進行劇烈運動或活動,以減少對膝關節的刺激。

- 冰敷:使用冰袋或冷敷貼敷膝關節,以減輕疼痛和腫脹。

- 壓迫:使用彈性繃帶包裹膝關節,以減少腫脹。

- 抬高:保持膝關節高於心臟水平,以幫助消腫。

- 支具固定:在某些情況下,醫生可能會建議患者佩戴支具來固定膝關節。

- 物理治療:物理治療師會指導患者進行一系列的運動,以幫助恢復膝關節的功能、力量和穩定性。

手術治療

手術治療適用於完全斷裂的患者,主要包括韌帶重建手術。韌帶重建手術通常使用患者自身的肌腱或韌帶來重建斷裂的韌帶。傳統骨科醫學在前十字韌帶重建手術中主要採用開放手術,而隨著醫學技術的進步,目前大部分的前十字韌帶重建手術都採用關節鏡微創手術。

- 傳統開放手術:在膝關節前正中切開一個約5公分的傷口,以便醫生直接查看和操作前十字韌帶。這種方法的優點是手術視野較大,操作較方便,適用於較複雜的損傷。但缺點是傷口較大,術後疼痛較重,恢復時間較長,可能留下較大的疤痕。

- 關節鏡微創手術:在膝關節周圍開3-4個小切口,插入內視鏡進行手術。這種方法的優點是傷口小,術後疼痛較輕,恢復時間較短,疤痕較小。但缺點是手術視野較小,操作較難,不適用於較複雜的損傷。

- 雙束前十字韌帶重建:是一種近年來流行的前十字韌帶重建手術方法。該方法使用患者自身的膕繩肌(由半腱肌和半膜肌組成)作為移植物,分別重建前十字韌帶的前內束和後外束。這種方法的優點是能夠更有效地恢復膝關節的穩定性,尤其是在旋轉方面。但缺點是手術時間更長,手術技術更複雜,可能存在移植物供應不足的情況。另外,脛骨平台直徑較小的病人因為天生條件不適合做雙束韌帶重建,以及生長板尚未癒合的青少年也不適合。

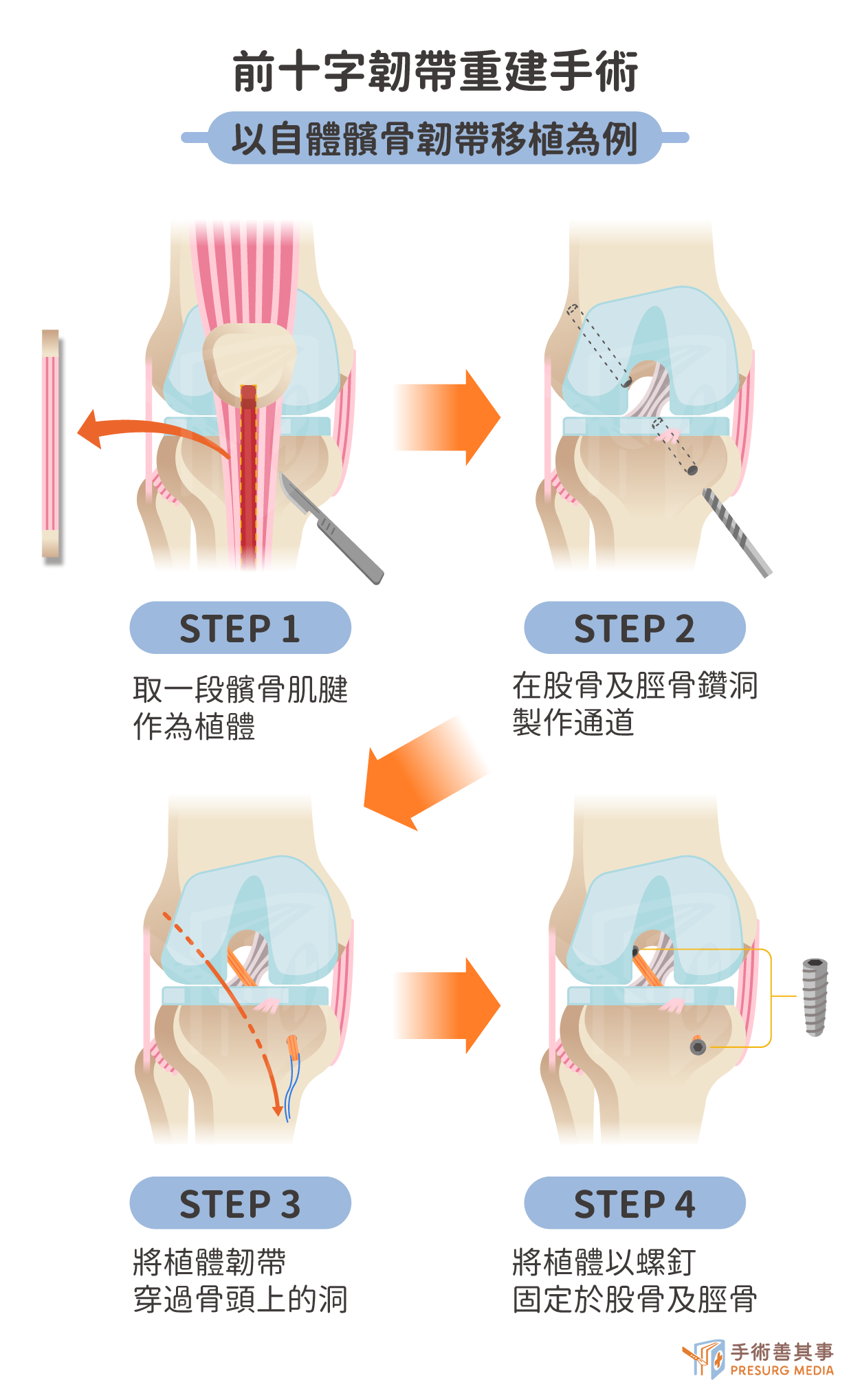

重建後的韌帶需要牢牢地固定在脛骨與股骨端,以確保其功能的恢復。隧道固定是一種常用的前十字韌帶重建手術固定方法。其原理是在股骨和脛骨上分別鑽孔,將重建的韌帶固定在隧道內,以增加韌帶與骨骼的接觸面積,提高固定強度。隧道固定的具體步驟如下:

- 在股骨外側髁的股骨髁窩處鑽一個隧道,股骨髁窩是股骨外側髁上的一個凹陷,是前十字韌帶的起點。

- 在脛骨平台的脛骨前窩處鑽一個隧道,脛骨前窩是脛骨平台的前部中央凹陷,是前十字韌帶的止點。

- 將重建的韌帶分別穿過股骨和脛骨隧道,並使用固定器械(如金屬鈕扣、介面釘等)將韌帶固定在隧道內。

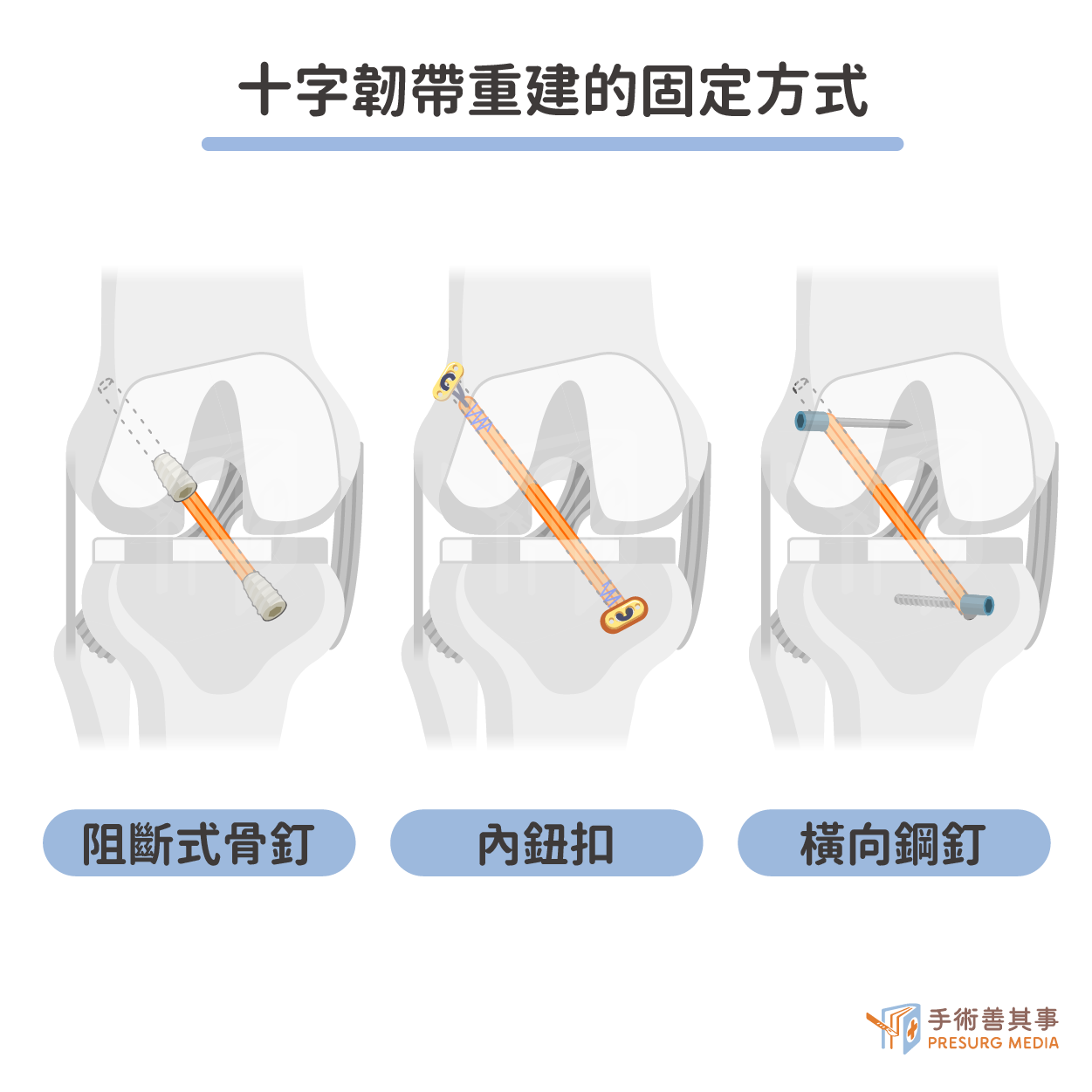

目前常用的固定方法主要有以下幾種,分別有不同的固定強度, 都能達到很好的效果,使用的時機需與手術醫師做最好的溝通:

- 阻斷式骨釘固定(interference screw):是一種擠壓式固定方法,通過將介面釘插入韌帶和骨骼中來固定。介面釘有金屬和可吸收兩種材質可供選擇。金屬介面釘的優點是固定強度高,缺點是可能導致骨骼和韌帶損傷;可吸收介面釘的優點是微創、損傷小,缺點是固定強度較低,大概兩年後吸收。

- 內鈕扣式固定(endobutton):是一種微創的固定方法,通過將金屬鈕扣縫合在韌帶上並將其固定在股骨外側皮質上的隧道中來固定。這種方法的優點是固定強度最強,但缺點是目前健保不給付。

- 橫向鋼釘固定(femoral cross-pin):是一種穩固的固定方法,通過將鋼釘穿過股骨和韌帶來固定。這種方法的優點是固定強度高,適用於不穩定的患者,但缺點是手術較複雜,可能導致併發症。

前十字韌帶重建植體有什麼可以選擇?

目前前十字韌帶重建手術常用的移植物主要有以下三種:

-

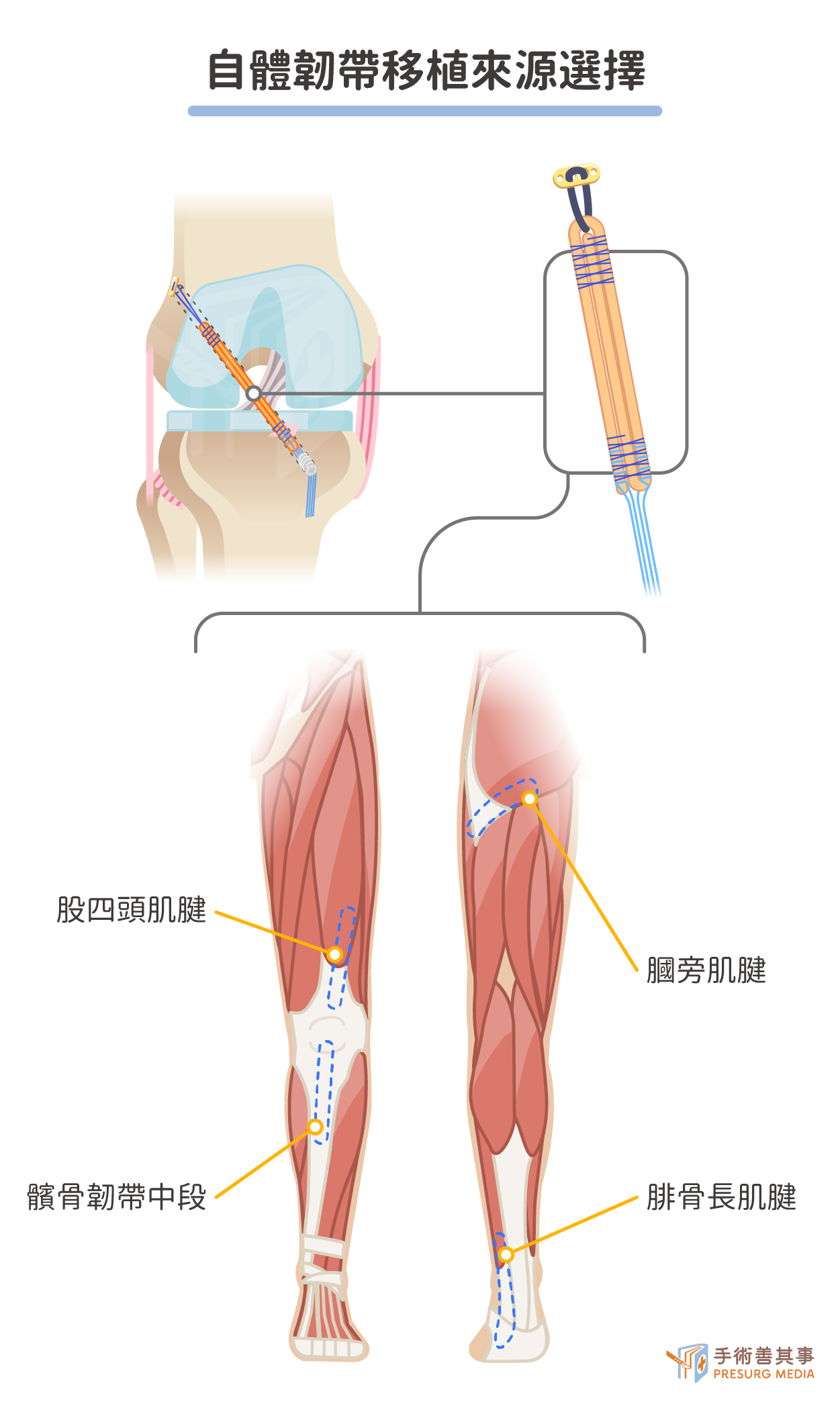

自體韌帶:是指取自患者自身的其他部位的韌帶。自體韌帶的優點是生物相容性好、排斥反應小、癒合快。但缺點是需要另外手術取韌帶,造成二次損傷。常見的自體韌帶移植物包括:

- 髕骨韌帶中段:傳統上最常用的移植物,能夠達到穩定的初期固定效果,但可能會導致前膝疼痛和髕骨骨折。

- 膕旁(後大腿)肌腱:解剖結構與前十字韌帶最為相似,強度和硬度高,且較少前膝疼痛且可以做雙股固定,但不能術前確定取下韌帶的大小。

- 股四頭肌腱:也是不錯的選擇,但會造成膝蓋伸直機轉的破壞。

- 腓骨長肌腱:有時用於多條韌帶重建或翻修手術。

- 異體韌帶:優點是不需要患者額外手術取韌帶、減少疼痛,但缺點是存在病毒傳播風險(一百六十萬分之一)、價格昂貴、韌帶與骨頭的癒合時間較長。

- 人工韌帶:是指由人工材料製成的韌帶。人工韌帶的優點是易於獲取、不需額外手術取韌帶,但缺點是長期效果不佳、可能發生斷裂、磨損等併發症,較適合快速恢復膝蓋穩定度的患者。

| 優勢 | 風險 | 來源 | 費用 | |

|---|---|---|---|---|

| 自體韌帶 |

|

不同移植位置韌帶, 會有不同開口的傷口大小 |

自體肌腱 | 健保給付 |

| 異體韌帶 |

|

骨頭銀行,他人器官捐贈 | 自費新台幣10-13萬元 | |

| 人工韌帶 |

|

|

添加塗層的高分子複合材料 | 自費新台幣10-15萬元 |

前十字韌帶術後照護與復健要點

注意事項

- 術後前期應避免膝蓋用力踢直、膝蓋伸直將腳抬高的動作。

- 在傷口未完全癒合前務必搭乘電梯,不應走樓梯以免拉扯到手術韌帶。

- 膝護具的角度切勿自行調整、移動,穿戴時長至少三個月。可以降低退化性關炎的發生,也避免韌帶、軟骨二次斷裂。

- 術後4-6個月因醫生的評估下能進行低強度運動。

- 應讓傷口保持乾燥,注意患部清潔。

復健要點

- 手術後,膝關節以膝部保護器鎖定,保持膝部全伸直姿勢。

- 每天一次,移除膝部保護器具,或放鬆鎖定,練習彎膝至九十度。

- 運動(可以連續被動式運動器輔助)

- 負重行走及睡覺時,都需要佩帶膝部保護器。

- 於佩帶膝部保護器下,鼓勵儘早荷重行走。

- 鼓勵在一、二週內儘量不使用柺杖輔助行走。

- 術後兩週左右可踩固定式腳踏車

- 六週後加強肌肉訓練,在支架保護下,彎膝及加強肌肉訓練。

物理治療

- 擺位:膝關節必須完全伸直將下肢墊高促進回流消腫

- 走路:術後第二天即可在穿著膝護具固定情形下以拐杖走路,患側腳在固定膝伸直下踩地(以不疼痛為原則)。走路順序為:拐杖先往前放→患側腳→好腳。一般術後2-4週即可不使用柺杖走路

- 膝護具使用:術後護具固定在0度(即完全伸直之下),之後回診後根據醫生指示調整可動的角度,一般3個月後即可不戴護具活動(仍需依據醫師的建議使用為主),3-6個月可以改為穿戴軟式護膝

- 術後運動:術後可穿戴護具開始復健運動,促進下肢循環、消除腫脹、維持肌肉力量與關節靈活度,以下圖片示意!

- 後側肌肉牽拉運動:坐在床上,將雙腳膝蓋打直、用毛巾繞過腳掌,雙手將毛巾往後拉(身體需保持前彎)。一組20秒,放鬆、拉緊輪流5次。

- 被動式膝關節彎曲運動:坐在椅子上,將受傷的腳跨放在好腳的上面,用下面的腳(無患)將受傷的腳慢慢的向上抬起踢直,在感受到緊繃的地方停20秒,重複10次。

常見問題:十字韌帶會自行修復嗎?

然而,研究表明,部分斷裂的前十字韌帶有可能自行癒合。這是因為韌帶的斷裂部位可能仍存在少量殘餘的血管,為斷裂端的癒合提供必要的營養和氧氣。此外,斷裂部位的炎症反應也可能促進韌帶組織的再生。

Q:為什麼NBA很多球員十字韌帶斷裂後,手術復建一兩年後回到場上,彈跳與運動能力大不如前?A:具體來說,韌帶損傷程度是影響NBA球員術後恢復的最重要因素之一。

- 韌帶損傷程度:十字韌帶斷裂的程度會對術後恢復產生重大影響。嚴重的韌帶損傷可能導致韌帶癒合不佳,影響關節穩定性和運動能力。

- 術後康復:充分的術後康復對於恢復運動能力至關重要。如果康復訓練不當或不充分,可能會導致韌帶力量和穩定性不足,影響運動表現。

- 年齡因素:年齡越大,韌帶的再生能力越差,術後恢復也越困難。NBA球員通常處於職業生涯的巔峰時期,年齡較大,因此術後恢復可能更加困難。

- 心理因素:前十字韌帶斷裂是一次重大的傷害,可能會對球員的心理造成影響。如果球員無法克服心理障礙,可能會在比賽中表現出猶豫、畏懼等情緒,影響運動表現。

A:一般來說,前十字韌帶重建手術後需要使用拐杖,以保護韌帶和促進癒合。具體使用時間因患者的具體情況和醫生的建議而異,通常在2-6周左右,避免過度依賴 ,才能恢復支撐自身的重量。

Q:膝蓋護具有分哪幾種呢?

A:膝蓋護具可分為以下三種:

- 預防型護膝:主要用於預防膝關節受傷,適用於運動愛好者、老年人等高危人群。預防型護膝通常由彈性材料製成,可以提供一定的支撐和保護,幫助減少膝關節的扭轉和衝擊力。

- 復健型護膝:主要用於膝關節康復,適用於膝關節手術或受傷後患者。復健型護膝通常具有可調節的限位功能,可以限制膝關節的活動範圍,幫助保護受損的韌帶或軟骨組織。

- 功能型護膝:主要用於加強膝關節穩定性,適用於需要進行高強度運動或體力活動的人群。功能型護膝通常由較為堅硬的材料製成,可以提供更強的支撐和穩定性。

A:在醫生的指示下,若術後一星期能夠自行使用步行器下床走動,便可出院,若身體依然不適應繼續待院觀察。

Q:膝關節復健有什麼活動範圍角度的建議嗎?

A:術後兩週膝蓋完全伸直到能彎曲大約60度; 術後六週膝蓋能彎曲大約 60-120 度。

文獻參考

相關文章