把握扁平足矯正黃金期!如何判斷、原因、治療與手術方式

諮詢專家:陳永仁醫師/長庚紀念醫院

責任編輯:陳盈竹、簡睿晞

設計:殷嘉岑、林盟凱

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

責任編輯:陳盈竹、簡睿晞

設計:殷嘉岑、林盟凱

※ 本平台內容僅供治療討論參考,不可取代專業醫療建議

治療方案的選擇,應基於醫生對您健康狀況和病情的診斷、您對可用治療選項的認識,以及您對治療結果的期望。請與您的醫生或其他醫療保健專業人員討論,共同制定最終的醫療決策。

扁平足、足弓塌陷的原因是什麼?

腳包含了26根骨頭、33個關節和超過100條肌腱、肌肉和韌帶。這些結構共同協調工作,使我們能夠行走、奔跑、跳躍和保持平衡。

- 趾骨:趾骨是腳趾上的骨頭,除了大腳趾只有兩塊趾骨以外,每個腳趾有三塊趾骨。末端與指甲相連。

- 跖骨:位於足弓的前部的五根長骨,穿越腳底連接趾骨和跗骨。

- 跗骨:腳踝和足弓的主要支撐結構。包括:楔形骨三塊、舟狀骨一塊、骰骨一塊。

- 跟骨:腳後跟骨。是腳踝關節的主要骨頭。向上連結至脛骨。

- 脛骨:小腿的主要骨頭。與腓骨共同組成小腿骨。

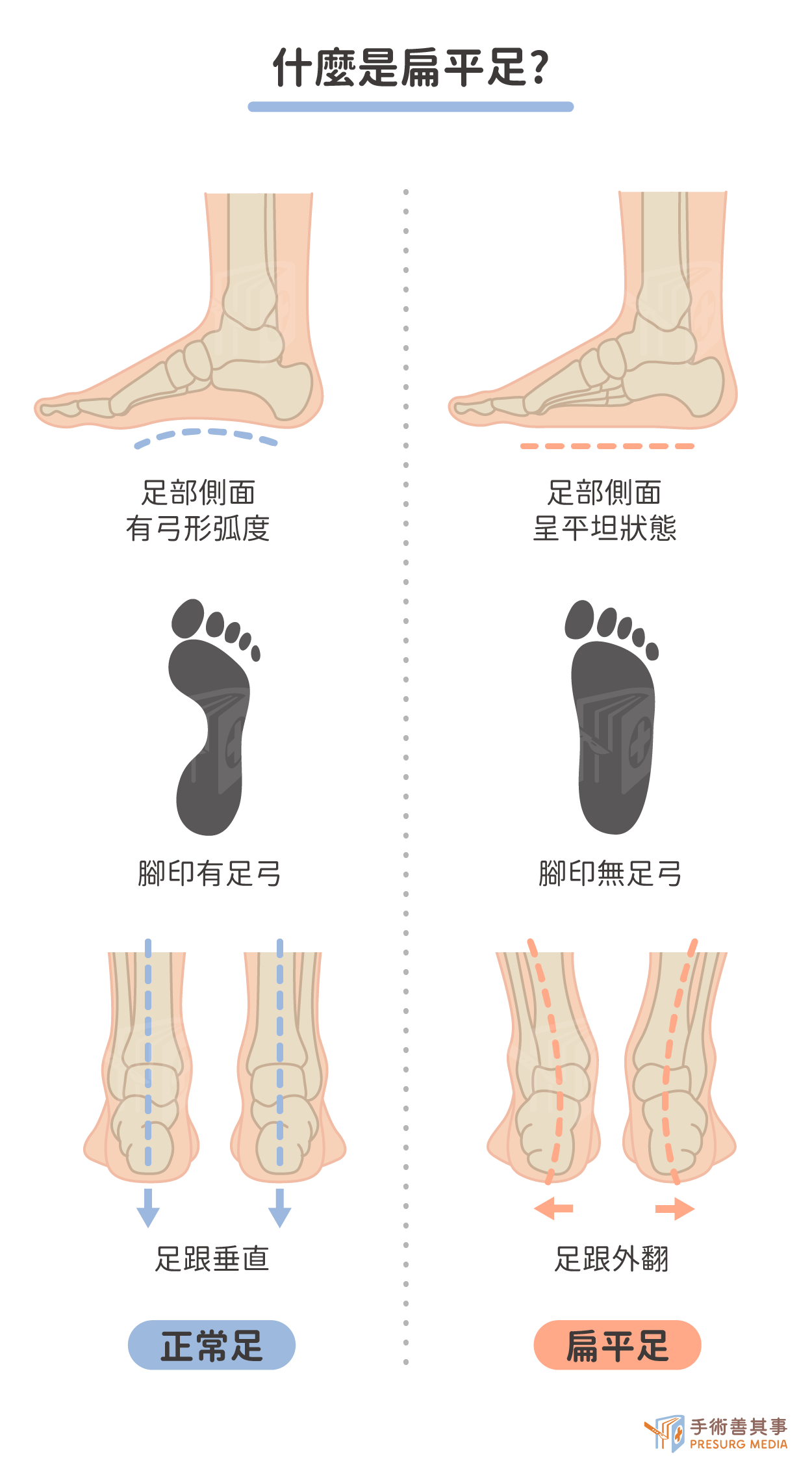

扁平足是指足弓塌陷或消失的一種足部畸形。正常人的腳底有一個弓形,這個弓形可以幫助吸收衝擊力,保護關節,並提高步態的穩定性。如果足弓塌陷,就會造成腳底疼痛、疲勞、走路不穩等問題。扁平足的成因有很多,可能是先天性、後天性,或是因為過度負重、長期站立、運動傷害等因素造成,但到目前為止仍沒有一個定論。

先天因素

- 先天性跗骨黏合:是一種先天性畸形,是指跗骨之間的骨骼或韌帶異常癒合,導致足部活動受限,最常見的先天性跗骨黏合是踵骨和距骨的黏合,約佔所有先天性跗骨黏合的 50%。

- 先天性韌帶鬆弛:有些小朋友先天有全身韌帶鬆弛的現象,此種韌帶鬆弛的現象不限於足部,在足部以外的關節也會發生。

- 遺傳因素:有研究報告指出,扁平足具有遺傳性。也就是說,扁平足的父母,較有可能生出扁平足的子女。

- 性別:在國外有關扁平足發生率的文獻,都是女生略多於男生。不過這些都是白種人或黑種人的報告。在我們所做的台灣小朋友的研究中發現:扁平足的比率反而是男生略高於女生,這可能是不同種族間差異性所造成的結果。

後天因素

- 足部太早承重:嬰兒的足弓在出生時尚未完全發育,需要經過爬行、學步等階段的活動才能逐漸發育成熟。如果嬰兒在足弓尚未發育成熟之前就開始承受重量,例如使用學步車或螃蟹車,就可能會導致足弓發育遲緩,甚至塌陷。

- 伴隨副舟狀骨:副舟狀骨的存在也可能導致扁平足,尤其在韌帶鬆弛的個體中。它會影響足部結構穩定性,造成走路時腳部外偏及足弓塌陷。長期下來,異常受力可能導致副舟狀骨本身退化並產生疼痛。

副舟狀骨是什麼?正常情況下,人類的足部有26塊骨頭,但有些人會額外多出骨頭。足部靠近內踝處的骨頭稱為舟狀骨,約10-15%的人在旁邊會多出一塊骨頭,而這塊多的就叫做副舟狀骨(Accessory Navicular Bone),是一種常見的足部骨骼異常。

- 後天性退化:後天性扁平足(或稱退化性扁平足)的主要成因是足部內側支撐結構,特別是後脛骨肌腱的損傷或退化。後脛骨肌腱對維持足弓至關重要,它的無力、受傷、退化或斷裂都會導致足弓塌陷。此外,其他內側韌帶(例如足底跟周韌帶)的損傷也可能造成扁平足。

- 發展遲緩或其他之骨骼神經病變:早產兒、腦性麻痺等患者,由於發展遲緩或患有其他神經病變,也可能會導致足弓發育異常。

- 錯誤姿勢:長時間處於錯誤姿勢,例如跪坐,也可能會影響足弓的發育。

- 肥胖或懷孕:肥胖或懷孕會增加足部的壓力,導致足弓塌陷。

- 其他:一些疾病或外傷,例如糖尿病、類風濕性關節炎、骨折等,也可能導致扁平足。

扁平足的症狀有哪些?

扁平足的症狀會隨著年齡的增長而逐漸加劇,在不同階段的症狀表現如下:

兒童時期

兒童時期

- 足弓塌陷

- 走路容易跌倒

- 腳部容易疼痛疲勞

- 腳跟外翻

- 走路內八或外八

- 鞋跟內側比外側磨損的快

青少年時期(扁平足的併發症)

- 足底的血管和神經受到壓迫

- 足部產生疲勞感

- 足部肌肉拉傷、肌腱炎

- 足底筋膜炎

- 脛後神經病變

- 小腿痛及膝蓋疼痛

- 不對稱的扁平足造成骨盆不正

- 骨盆不正惡化成為脊椎側彎

成年及中老年時期

- 足踝內側疼痛、腫脹

- 活動時明顯疼痛、無力

- 足弓開始消失

- 無法從事一些先前的運動

扁平足判斷方式?何時該矯正?

家長在日常生活中,可以注意以下幾點:

- 觀察孩子的足部情況,如果發現孩子有足弓塌陷、走路內八或外八、鞋子磨損不均等情況,應及早就醫檢查。

- 鼓勵孩子多穿鞋底柔軟、彈性好的鞋子,避免穿著過硬或過緊的鞋子。

- 注意孩子的體重,肥胖會增加足弓的負擔,可能導致扁平足。

- 定期帶孩子進行足部運動,可以幫助增強足部肌肉,改善扁平足的情況。

而如果孩子出現以下情況,應儘早就醫診治:

- 足弓塌陷嚴重,影響正常行走。

- 有足底疼痛、疲勞等症狀。

- 足部畸形,例如腳跟外翻、走路內八或外八等。

- 家族中有扁平足的病史。

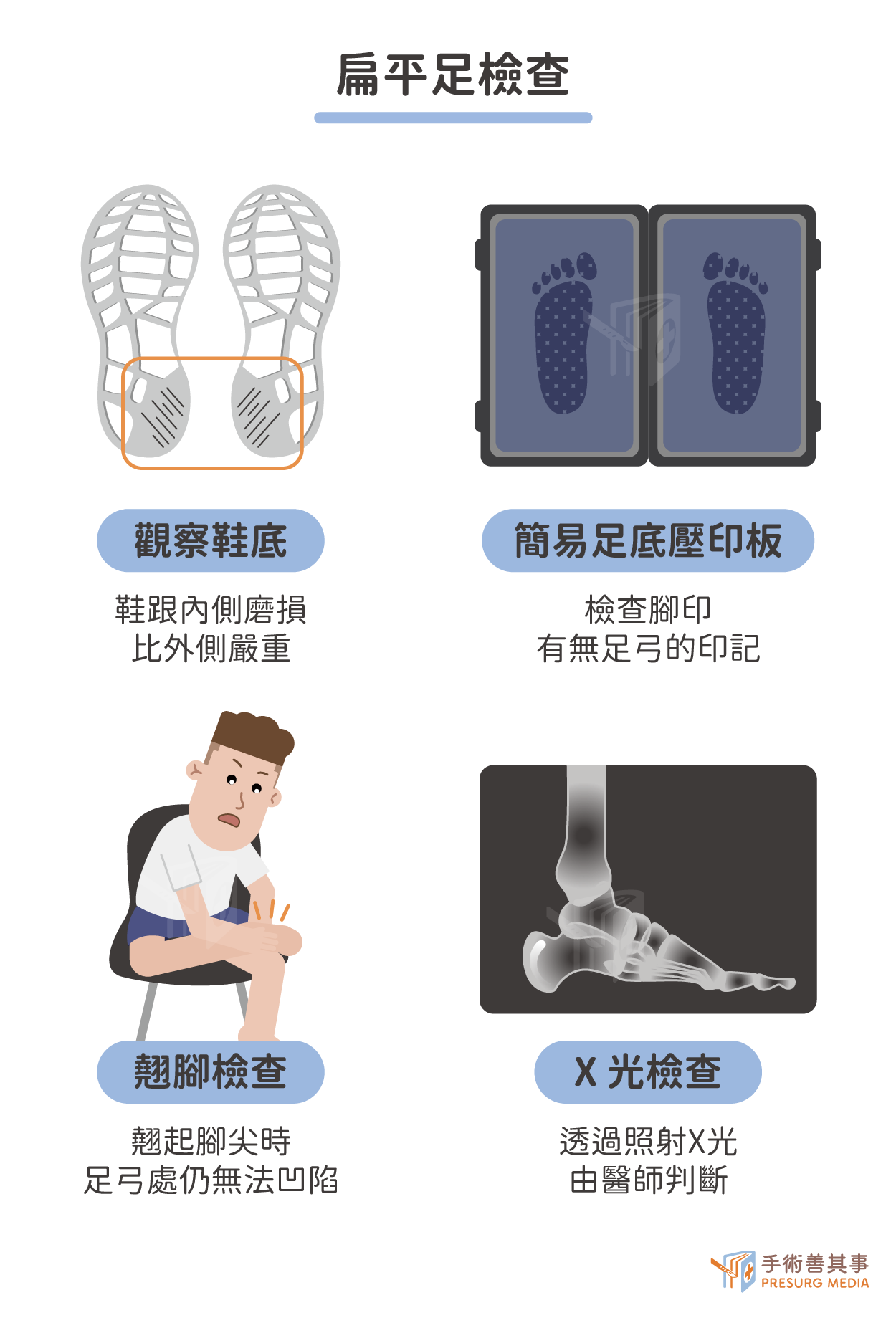

如何自我檢查?何時該送醫診治?

如果您想知道自己是否有扁平足,可以進行以下簡單的篩檢:

- 觀察鞋底:鞋跟內側磨損會比外側嚴重。

- 簡易足底壓印板:這種工具可以快速判斷您是否有扁平足。您只需站在壓印板上,如果您的腳底沒有形成足弓的印記,則可能是扁平足。

- 翹腳檢查:如果您翹起腳尖時,足弓處仍無法凹陷,則可能是結構型(僵硬性)扁平足。

- X光檢查:如果您對自己的扁平足情況有疑慮,可以去醫院照X光,由醫師判斷是否有扁平足。

扁平足的判斷主要依據以下幾個指標:

- 足弓的高度:正常足弓的高度約為 1.5 至 2.5 公分,而扁平足的足弓高度通常小於 1.5 公分。

- 足跟外翻的角度:正常足跟外翻的角度約為 10 至 15 度,而扁平足的足跟外翻角度通常大於 15 度。

- 足底壓力分布:正常足底壓力分布較為均勻,而扁平足的足底壓力通常集中在足底前部和內側。

根據上述指標,扁平足可以分為以下四個程度:

- 正常足:足弓高度正常,足跟外翻角度正常,足底壓力分布均勻。

- 輕度扁平足:足弓高度略低於正常,足跟外翻角度略大於正常,足底壓力分布略偏向足底前部和內側。

- 中度扁平足:足弓高度明顯低於正常,足跟外翻角度明顯大於正常,足底壓力分布明顯偏向足底前部和內側。

- 重度扁平足:足弓完全消失,足跟外翻角度非常大,足底壓力完全集中在足底前部和內側。

扁平足矯正方式有哪些?鞋墊、足弓訓練有用嗎?

扁平足的保守治療主要針對兒童,尤其適用於足弓尚未完全發育的兒童。治療方法包括觀察、使用足弓墊、以及肌肉和運動訓練。

- 觀察:對於7-8歲前,沒有症狀、活潑好動的兒童,建議觀察為主,無需立即干預。嬰幼兒時期足部脂肪較多,看起來像扁平足是正常現象,足弓會隨著成長自然發育。家長需關注孩子的活動狀況,如無不適或功能障礙,則不必過於擔心。

- 足弓墊:適用於8-9歲以上,出現症狀的兒童,例如:跑不快、易跌倒、走路腳歪等。足弓墊能有效支撐足弓,理想的足弓墊應同時支撐足弓和後腳跟,效果更佳。

- 肌肉訓練和運動訓練:對於足弓不明顯的兒童,肌肉和運動訓練能強化足部和腿部肌肉,有助於促進足弓發育。

較嚴重的扁平足,即使經過保守治療(如使用足弓墊),如果足弓塌陷或後腳跟外翻情況仍然明顯,則需考慮手術介入治療。

扁平足手術方法、後遺症、復原時間

扁平足的手術方式相當多樣,目的通常是減低或消除疼痛、減少變形、恢復正常的關節排列和盡可能保留關節活動。通常根據患者的年齡、扁平足的類型與嚴重程度,以及同時考慮骨骼和軟組織的問題,有時需要聯合多種手術方式才能達到理想的矯正效果。以下將針對兒童、青少年、成年人和老年人,分別介紹可能的手術方式:

兒童扁平足手術

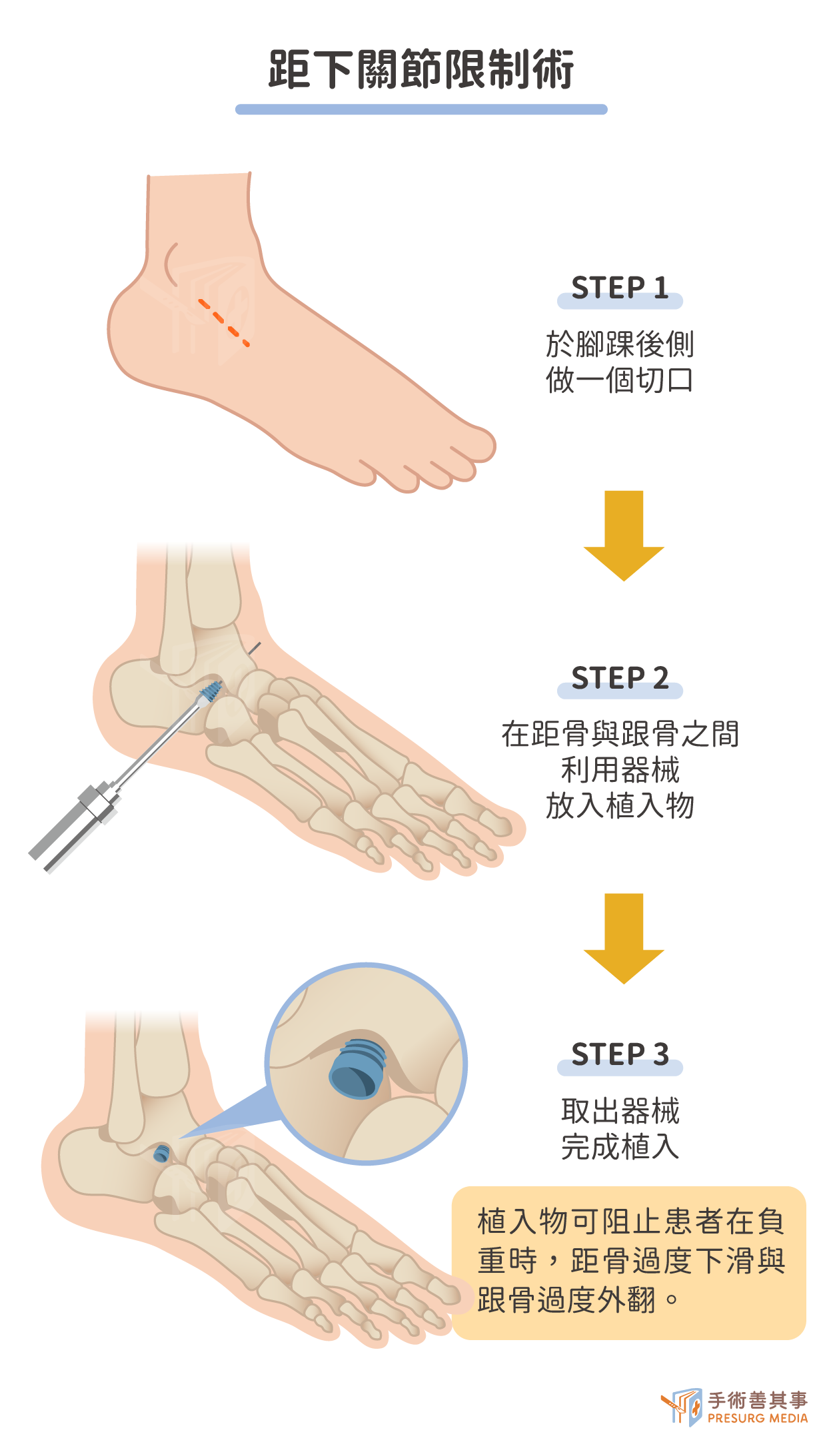

距下關節限制術

距下關節限制適用於保守治療無效且持續有症狀(如疼痛、容易跌倒、步態異常)的兒童,是常見且有效的手術選擇。手術目的是在距骨下關節置入一個類似墊片般的植入物。透過植入墊片,可以限制距骨的擺動,並使其適度向上轉動,從而矯正足部外翻並重建距骨和舟狀骨之間的足弓。

- 特點:可以有效改善足弓的穩定性,減少疼痛和疲勞。手術時間與恢復期較短。

- 風險:可能會導致足部靈活性下降。植入物可能會發生錯位或斷裂。

- 復原時間:術後患者需要佩戴石膏或支具約 6 週,以固定腳踝和足部。術後通常需要 6 至 12 個月的物理治療,以恢復足部功能。

距下關節限制術醫材介紹

距下關節限制術植入物可稱為距骨下人工墊片,通常由鈦合金或其他耐用材料製成,用於置入距下關節,以限制距骨的前移與內收,並避免跟骨的外翻,根據設計和放置方式的不同,可分為舊型和新型。- 舊型:主要依靠植入物與上下骨頭的直接接觸來產生限制作用。較為容易卡壓骨頭或鬆脫。

- 新型:設計更精良,可以更深入地放置在附骨竇的下緣,相較與舊型的作用機制更為穩定,透過更深層的包覆來提供限制。不破壞骨性結構,減少不適感與鬆脫機率。

想瞭解更多距下關節限制術內容?

延伸閱讀:兒童扁平足怎麼辦?矯正兒童足弓塌陷及足外翻:距下關節限制術

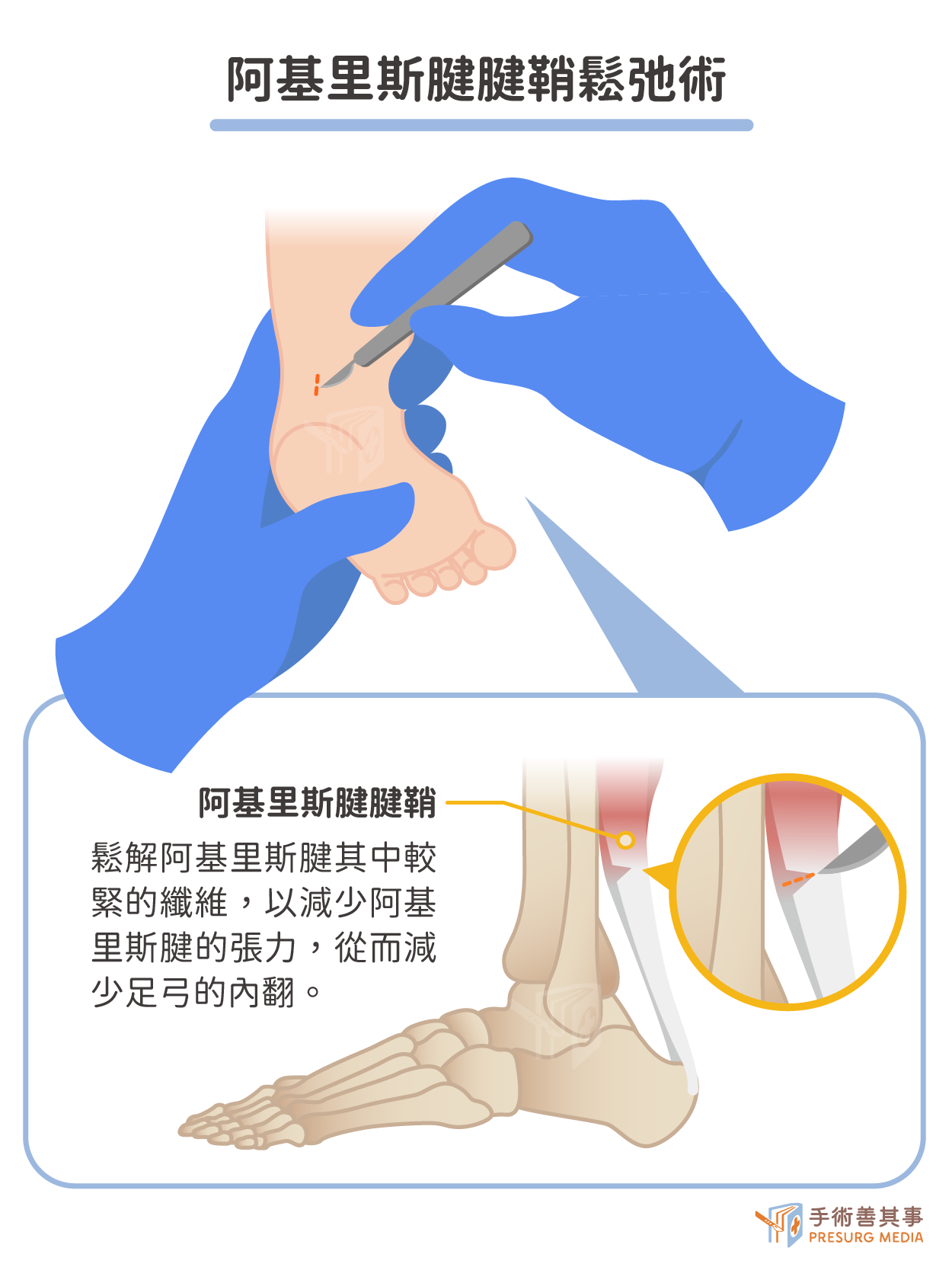

軟組織手術

是常見的扁平足手術之一,用於鬆弛或切斷過緊的韌帶、肌腱或肌肉,以改善足弓的穩定性。這種手術通常用於先天性肌腱鬆弛、輕度至中度扁平足,或合併有足部肌肉張力不平衡的患者。

- 特點:手術時間較短,恢復期較短。通常不會導致足部活動範圍下降。

- 風險:可能無法完全矯正足弓的形狀,或導致足部疼痛或不適。

- 復原時間:患者需要佩戴石膏或支具約 4 週,以固定腳踝和足部。術後通常需要 6 至 12 個月的物理治療,以恢復足部功能。

以下是一些常見的軟組織手術:

- 距下關節韌帶鬆弛術:這是一種常用的軟組織手術,目的是鬆弛、切開其中一兩條距下關節的韌帶,以減少距骨的前移和內收,從而改善足弓的高度。

- 阿基里斯腱腱鞘鬆弛術:這是一種軟組織手術,目的是延長、切斷阿基里斯腱其中較緊的纖維,以減少阿基里斯腱的張力,從而減少足弓的內翻。

青少年扁平足手術

青少年扁平足,可能是兒童時期未診斷或治療的延續,隨著活動量增加及足部負重加劇,原本無症狀的扁平足可能開始產生不適。由於青少年足部結構已更為成熟,治療通常比兒童扁平足更為複雜。

與兒童扁平足類似,醫生會先評估青少年足部肌腱的鬆緊度。治療方案需根據個體情況制定,由於青少年扁平足常伴有明顯的後足外翻和旋轉,單一手術可能不足以完全矯正,因此可能需要合併手術及其他治療方式以達到最佳效果。專業醫師會根據患者的具體情況,制定最合適的治療方案。手術介入可能包含以下方式,單獨或合併使用:

- 距下關節限制術:限制距下關節過度活動。

- 軟組織手術:對過緊的肌腱進行適度的延長鬆弛,或者對過鬆的內側結構進行重建,以達到更全面的治療效果。

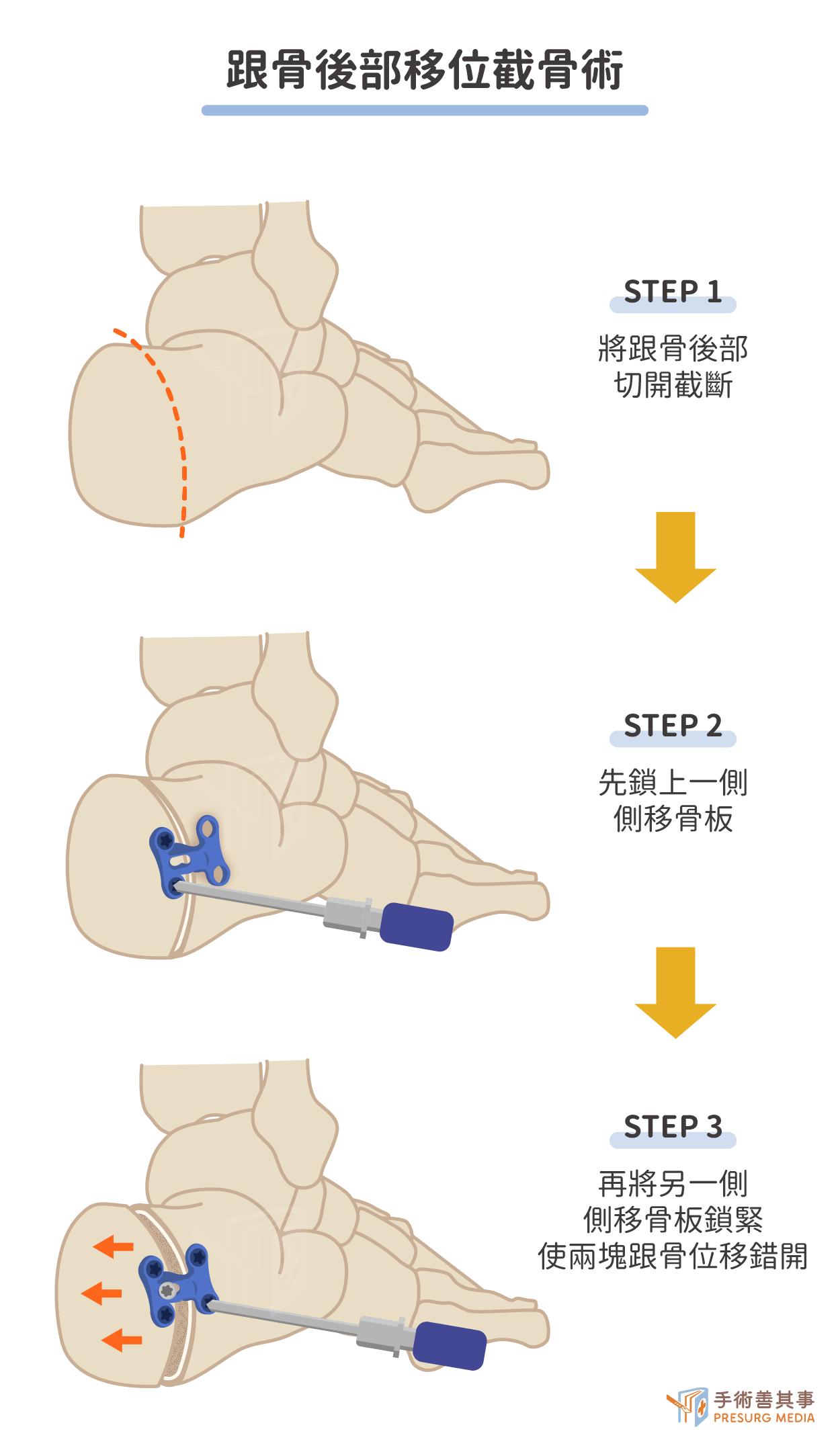

- 截骨術:調整跟骨位置和角度,改善後足外翻和旋轉。

截骨手術

切斷部分骨骼,重新調整足弓的形狀。常用於嚴重扁平足,或合併足部畸形的患者。

- 特點:有效改善足弓的形狀,減少疼痛和疲勞,矯正足部畸形。

- 風險:需要較長的恢復期,可能會導致足部靈活性下降。且有發生併發症的風險,例如感染、骨折、神經損傷等。

- 復原時間:術後患者需要佩戴石膏或支具約 6 週,以固定腳踝和足部。術後通常需要 6 至 12 個月的物理治療,以恢復足部功能。

以下是一些常見的截骨手術:

- Evans 跟骨截骨術:這是一種有效的手術,可同時提供三個面向 ( 橫斷面、冠狀面、矢狀面 ) 的矯正。

- 跟骨後部移位截骨術:此截骨術能使跟骨長軸相對於地面的角度恢復正常,並 改變不正常的旋前力量。

- Cotton 內側楔狀骨截骨術:此截骨術可有效的使內側柱蹠屈且增加其穩定性。

成年人扁平足手術

成年人(青壯年)扁平足手術方案會根據病因和嚴重程度而有所不同:

- 外傷性扁平足:針對意外造成的骨骼結構損壞,手術目標以修復受損的骨骼和軟組織為主,恢復足部正常結構和功能。

- 非外傷性扁平足 (如有副舟狀骨): 手術方案可能包括以下單獨或合併使用的步驟:

- 副舟狀骨切除:移除多餘的副舟狀骨。

- 內側縱弓重建:加強足弓內側支撐,例如使用肌腱轉移或韌帶重建。

- 截骨術:矯正後足外翻,改善足部力線。

- 距下關節限制術:限制足部過度活動,尤其在內側結構重建後,可提供額外的穩定性,幫助癒合。

老年人扁平足手術

- 早期老年性扁平足:對於輕微的早期病例,早期干預可考慮距下關節限制術搭配新型的植入物,其植入位置更深更穩定,可配合內側軟組織重建達到矯正效果,有時甚至可以避免較大的跟骨截骨手術。

- 晚期退化性扁平足:對於嚴重病例,單純使用植入物置入可能不足以矯正。此時可能需要:

- 截骨術: 矯正後足力線。

- 關節融合術: 將一個或多個關節融合固定以提供穩定性和減輕疼痛。 可能需要的關節包括距舟關節、跟骰關節、距下關節,甚至更多關節。

關節融合手術

將兩個或多個關節融合固定在一起,以防止足弓塌陷。這種手術通常用於嚴重扁平足,或合併有足部畸形和疼痛的患者。

- 特點:有效改善足弓的形狀,減少疼痛和疲勞。矯正足部畸形。併發症風險低。

- 風險:需要較長的恢復期,且可能導致足部功能下降。

- 復原時間:術後,患者需要佩戴石膏或支具約 6 週,以固定腳踝和足部。術後通常需要 6 至 12 個月的物理治療,以恢復足部功能。

是否適合關節固定手術,需要由醫師根據具體情況來評估。以下是一些常見的關節固定手術:

- 三楔狀骨關節固定術:這是一種常用的關節固定手術,用於矯正內側柱的塌陷。

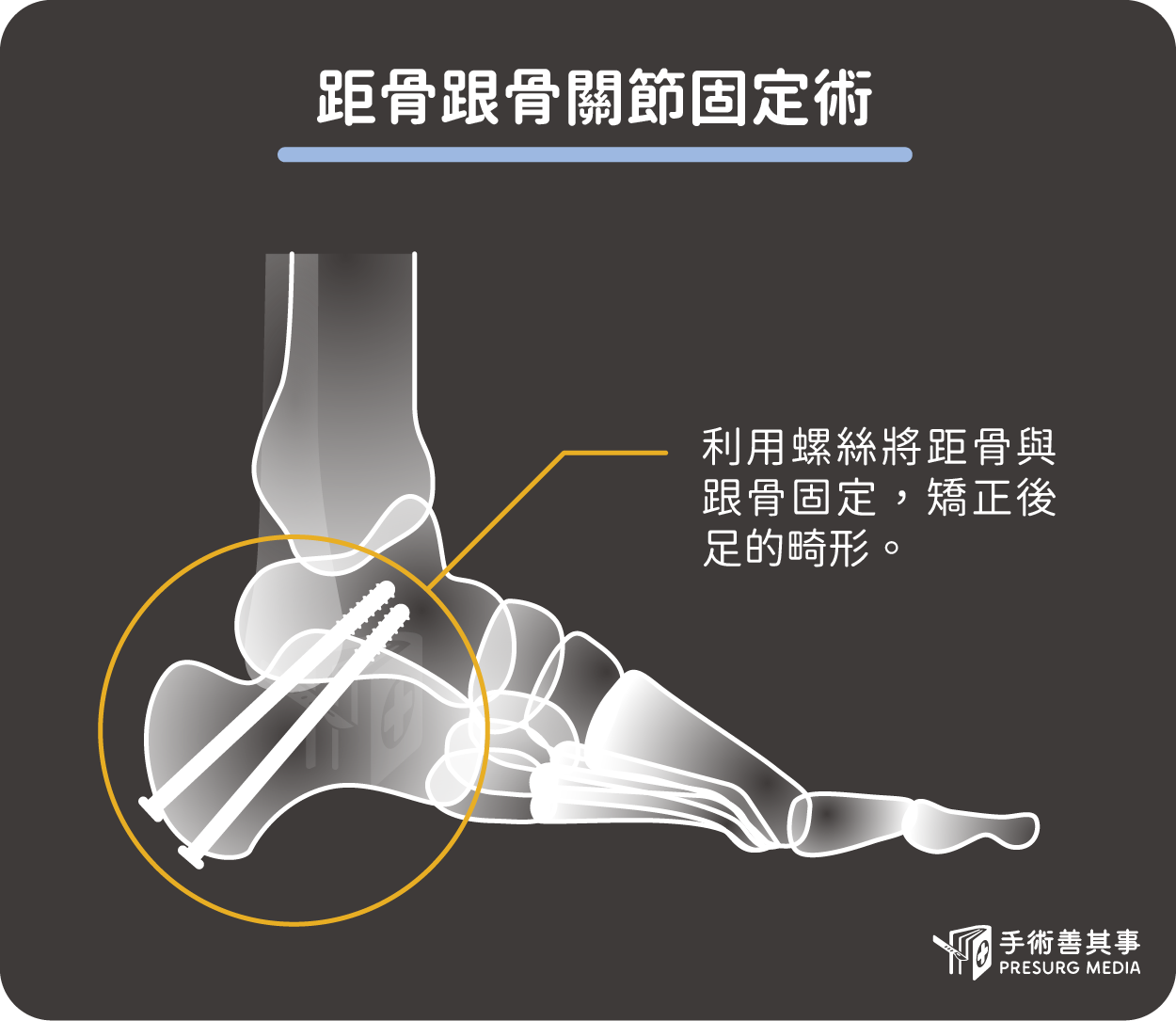

- 距骨跟骨關節固定術:這是一種較為複雜的關節固定手術,用於矯正後足的畸形。

扁平足手術的費用?

在台灣做扁平足手術的費用因手術的類型、醫院等因素而異,一般在新台幣5萬元至20萬元之間。

- 截骨術是扁平足手術中最常見的一種方法,費用約在新台幣10萬元至20萬元之間。

- 關節固定術的費用約在新台幣5萬元至10萬元之間。

- 軟組織手術的費用約在新台幣5萬元以下。

- 術後患者可能還需要佩戴石膏或支具,費用約在新台幣1萬元至2萬元之間。

具體的費用需要根據患者的具體情況而定,建議諮詢醫生或其他醫療專業人員。

扁平足術後照顧與飲食建議

- 保持傷口清潔:術後醫生會為您包紮傷口,您需要保持傷口清潔,防止感染。

- 服用藥物:醫生會為您開具止痛藥和抗生素,您需要按時服用藥物,以減輕疼痛和預防感染。

- 抬高患肢:術後您需要抬高患肢,以減輕腫脹。

- 佩戴石膏或支具:術後您需要佩戴石膏或支具,以固定腳踝和足部。

- 進行物理治療:術後您需要進行物理治療,以恢復足部功能。

以下是一些術後照顧的注意事項:

- 如果您出現疼痛、腫脹、發燒等不適症狀,請立即就醫。

- 遵循醫生的囑咐,按時服藥和進行物理治療。

- 避免劇烈運動,以免傷口再次受損。

- 保持良好的心情,促進身體康復。

常見問題:扁平足手術需要住院嗎?

- 微創手術 (如距下關節限制術): 傷口小,恢復較快。單側且狀況良好者常可採門診手術,當天回家。若需住院,通常為短期(1至2-3天),以便術後觀察與疼痛控制。

- 較複雜手術 (如截骨術、關節融合術等): 涉及骨骼處理,為侵入性手術。術後需嚴密監測與固定,因此通常需要住院。住院時間較長,一般約需數天至一週(3-7天),以確保傷口、疼痛控制及固定狀態穩定。

常見問題:扁平足手術後多久可以下床走路?

一般來說,扁平足手術後需要佩戴石膏或支具約 6 週,以固定腳踝和足部。在石膏或支具拆除後,患者可以慢慢下床走路,但需要避免劇烈運動。常見問題:扁平足手術後能否完全恢復?

扁平足手術的效果因人而異,但一般來說可以有效改善足弓塌陷,緩解疼痛,提高足部功能。但手術後可能仍會出現輕微的足弓塌陷,需要佩戴合適的鞋子或進行足部運動來改善。常見問題:扁平足的最佳治療時機?

扁平足的治療時機取決於年齡和症狀:- 兒童扁平足著重在觀察和症狀處理,4歲前不應過早診斷,因多數兒童足弓發育至7-8歲。治療黃金期約9-11歲,但即使超過12-13歲也有治療方案,不需要過度擔心。但若家長觀察孩子已有明顯症狀或其他足部異常則建議積極介入。

- 成人扁平足則強調早期診斷和干預,出現症狀與不適、或足部變形時應及早就醫,以延緩病情惡化。

常見問題:扁平足跟拇指外翻有關聯嗎?

扁平足和拇指外翻雖然相關,但並非絕對的因果關係。扁平足會改變足部力學,增加大拇趾壓力,進而可能誘發或加重拇指外翻,尤其常見於兒童。矯正兒童扁平足通常也能改善拇指外翻。 然而,並非所有拇指外翻都源於扁平足,也並非所有扁平足患者都會有拇指外翻。文獻參考

汪作良、曹智超。認識扁平族,高醫醫訊第十六卷第十一期。扁平足,瀚群骨科醫療中心。

沈世勛。扁平足的手術治療,嘉義長庚骨科。

藍宗裕(2013)。鴨母腳蹄 談『兒童扁平足』,亞東院訊 第161期。

什麼是扁平足,Dr.foot。

施玟瑜(2017)。 僵硬的扁平足----跗骨聯合症,護足聯盟。

Cotton Osteotomy | Flat Foot Surgery

相關文章